作者:李良明,系華中師范大學馬克思主義學院教授

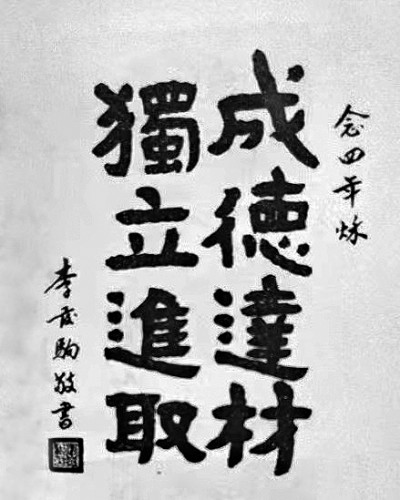

中華大學創校初期的校訓

《陳時論著選》

1925年,陳時(左三)與張伯苓(左四)等人合影。

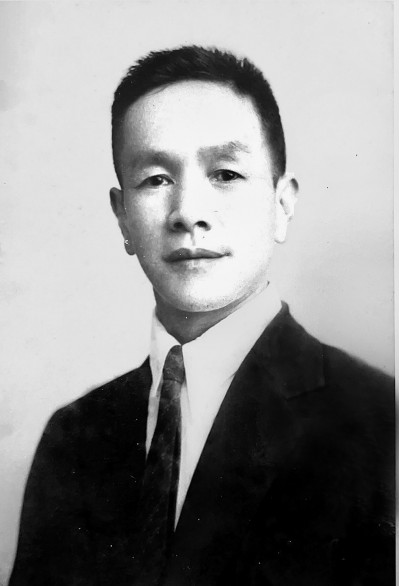

學人小傳

陳時(1891—1953),湖北黃陂人。近代著名教育家。1907年留學日本,先后就讀慶應大學、早稻田大學和中央大學,獲中央大學法學學士。1909年經黃興介紹加入中國同盟會。1911年學成回國,參加辛亥革命,武昌首義后任湖北省軍政府財政司秘書。1912年5月與其父陳宣愷創辦中國第一所私立綜合性大學——中華大學,為學校代理人。1917年任校長。新中國成立后,任湖北省人民政府委員。著有《陳時論著選》等。

1937年5月18日上午,應中華大學校長陳時邀請,南開大學校長張伯苓到校講演。張伯苓走上講壇,便風趣地說:“我和陳校長相比,自愧不如。辦南開,我只是出了點力;陳校長辦中華,既出力又出錢。我在北方,經常想到華中,就想到中華;想到中華,就想到陳校長。中華大學有惲代英,南開大學有周恩來。這都是杰出的人才,是我們兩校的光榮。”(《中華周刊》第584期)

陳時初創中華大學那些年,武昌有三所高等院校:武昌高等師范專科學校是國立的,經費由政府撥款;華中大學,是美國基督教差會辦的,經費由差會撥款;唯獨中華大學是私立的,籌款只能靠自己。辦學經費不夠,陳時就靠不斷變賣家產和募捐維持。盡管如此,陳時教育救國初心不變,在中華大學校長任上實際服務40年。

創辦中華大學

陳時1891年3月15日生于湖北黃陂一個開明的仕宦之家,父親陳宣愷在張之洞任湖廣總督時中舉人,封員外郎,為湖北蘄州(現蘄春縣)學正。1907年,16歲的陳時東渡日本,先后就讀于慶應大學、早稻田大學和中央大學,并獲中央大學法學學士學位。在東京,他結識了黃興、孫中山,并由黃興介紹,于1909年加入中國同盟會。1911年春,陳時學成回國,追隨孫中山參加辛亥革命。

陳時在日本留學時,就懷抱教育救國的理想。1903年,在日本留學的湖北籍學生創辦了《湖北學生界》雜志,積極宣傳教育救國思想,認為日本的強盛,是明治維新、重視教育的結果:“有教育之國其民強,無教育之國其民愚;有教育之國其民力膨脹能伸國權于海外,無教育之國其民力蓄縮不能與他族相抵抗。然則以強遇弱,以智遇愚,以進取之民族遇柔脆之民族,豈待兵戰而后決其勝負……今日言兵戰,言商戰,而不歸之于學戰,是謂導水不自其本源,必處于不勝之勢。”同時他們又認為:“吾楚為九省總匯之通衢……以交易總額計,長江商埠除上海外,無一能凌駕漢口者。”因此,在他們看來,振興中華,需要培養一批有現代化知識的、能實行新政的人才。而人才的培養靠教育。國家教育發展了,國民的綜合素質便強,國力也就強盛了。因此,救國之本在教育,而湖北武漢,又是中國培養人才最理想的地方。(《湖北學生界》1903年第1期)深受教育救國思想影響的陳時,在辛亥革命失敗后,決心將教育救國的理想付諸實踐。

辛亥革命前,中國的高等教育十分落后。陳時千方百計勸說父親,“拿出田一百石、家藏書籍三千余部、白銀三千兩、官票五千串作為開辦經費”,在武昌仿效日本慶應大學和早稻田大學,創辦一所私立綜合性大學。1912年5月13日,中華大學正式創立,校址位于武昌府糧道街和曇華林,名義上由父親陳宣愷任校長,實際由陳時主持校務。1917年11月,陳宣愷病逝,陳時任校長。這是中國第一所不依靠洋人和官府,全靠私人力量創辦的現代私立大學,開創了在中國私人創辦大學的先河,比嚴修、張伯苓1919年創辦的南開大學要早7年,史稱“南有中華,北有南開”。

為夢想而辦學

陳時把自己的人生全部奉獻給了中華大學:“我的個人生活,完全為武昌中華大學活動;我的幸福,亦純粹為此校犧牲。我夢想,此校在五十年內,能夠達到牛津、劍橋、哈佛、耶路(魯)、巴黎、日內瓦、慶應各大學規模,并發揮大同思想,來造就許多未來世界先鋒、勇士。”為實現這一夢想,他四十年如一日,矢志不渝。

陳時的辦學目標很明確,就是將中華大學辦成世界名校,為國家造就卓越人才,從而實現振興中華的理想。有人曾建議他縮小辦學規模,將中華大學辦成專科學校。他表示:“處20世紀的年代,一切是宜適應時代的需要,何況是次殖民地的中國,若不陶鑄人才來彌縫補缺,挽救危難,國家前途更屬不堪設想。”因此,他堅持非辦大學不可。為保證大學有優質的生源,他還辦起了小學和附屬中學。蔡元培在中華大學二十周年校慶大會祝詞中評價道:“常常聽到陳時先生在武漢辦了一個中華大學,并設有大、中、小三部,像這樣完善的學校,在中國確是罕見。”

陳時吸收中華優秀傳統文化的精華,按照現代教育理念辦學,制定了“成德、達才、獨立、進取”的八字校訓。這是中華大學之魂,旨在培養學生具有高尚的道德、獨立的人格和奮發向上的進取精神。其校歌寫道:“江漢湯湯,大別蒼蒼。武昌首義放出五千年歷史的光芒。”“與河山俱永,與國族人類以無疆。”陳時要求學生,踏進中華大學校門,必須學唱校歌。尤其是全民族抗戰爆發、中華大學西遷重慶后,陳時更是強調在校內舉行各種集會活動時,首先必須唱校歌,激勵青年學子弘揚辛亥革命精神,誓死保衛每一寸河山,誓與日寇抗戰到底。

陳時深感與歐、美、日等國家相比,當時的中國實在是太落后。歐、美、日每日出版物常達百種,而中國平均每月尚無一種。為此,1915年5月,陳時創辦了中華大學學報《光華學報》,其宗旨是“研究學術,發揚國光”。他在《光華學報》發刊詞中說:“智力競爭,愈演愈烈,惟學術實左右之。黃金世界,學術造之也。鐵血精神,學術鼓之也。蠻族之淘汰,學術擠之也。白皙之雄長,學術擁之也。學術研究足以鑄文明,而思想又適以母學術。”因此,“國民思想者,國民精神之所寄也。思想不舒,精神遽萎,國民而求戰勝于生存競爭之場,必先有團結之思想。其思想之強也,則勝而榮。其弱者,則負而辱。”《光華學報》最初由劉樹仁教授主編。1917年2月,陳時不拘一格用人才,聘請尚在讀大三的惲代英任主編。惲代英接任后,對《光華學報》“大加改良”,調整學報內容,突出學術研究,明確指出:“本學報以研究學術為宗旨,故以后編輯方針,注意研究方面,凡讀者懷抱何種特殊之學說,愿與世人商榷,或者對于本學報各論文,有不同之意見,愿與本社商榷者,本社均極表歡迎。”經過惲代英改革后的《光華學報》以嶄新的面貌出現在讀者面前,受到讀者熱烈歡迎。《婦女時報》編輯畢幾菴致信惲代英,對學報大加“獎飾”,陳獨秀對惲代英也“頗贊美”,校長陳時更“贊其內容可觀”。(《惲代英全集》第一卷)這是當時湖北高校的首家學報。可以說,陳時是湖北地區大學學報的拓荒者。

除《光華學報》外,中華大學還創辦了《中華周刊》《中華季刊》等。陳時回憶,從中華大學創辦,至1930年,“出版物不下二十種”。這極大提高了中華大學在全國的學術地位。

陳時辦學伊始,就強調要培養良好的學風。他說:“一國有一國之國風,一國即有一國之學風。國風為古今中外言治本者所不可不謹,學風亦古今中外言教化者所日事陶镕。有人類即有教化,有教化乃有治安,人才為國脈所存,學風即母育人才之胚胎。”當今世界,國家與國家之間競爭激烈,“故不得不以國風固其疆,復不得不以學風植其礎”。可見,國風與學風,相互為用,相輔相成。

陳時這里所說的學風,是泛指學校的學習風氣,諸如學生是否注重道德修養,學習是否勤奮刻苦、積極向上。他認為,學校的良好學風是靠學校主體(學校管理者和教授)和客體(學生)兩者共同努力逐漸培養起來的。主體和客體相比,主體尤為重要。因為“客體隨主體變更,主體定而客體自不容移”。所以,做一個稱職的學校管理者或教授,是不容易的。他們要有“感化教育者性格”,這就必須有豐富的專門知識,有實際社會知識,有教育的興味,有與被教育者融洽之感情,有盡瘁于職務的精神,有高尚的道德。果能如此,好的學風“不期而自成矣”。(陳時《說學風》)在抗戰時期,他更是強調說:“大學職責,當然在研究高深學術;且人格、行為的陶養,更不應忽視。大學生在求學和研究中,最易受各教師及導師之影響。故應明白規定,在大學任教者,對輔導學生為人,皆應共同負責。”“教學生做人,而做一個完全的人,必須于德、智、體各方面有平均之發展。”他還認為:“大學教育,為導揚文化之前鋒。”因此,他希望每一個學生,都要“抱大志”“做大事”,“民族抗戰重任,直接間接將加于雙肩。今后如何運用所學,以擔當抗戰建國、復興民族巨責,將于諸同學今后之奮斗下之”。正是在陳時的不懈努力下,中華大學教授關心學生,視學生如子弟,學生也特別尊敬師長,因此,“學風淳樸,為人所稱道;師生情感,每儕于直諒多聞之列”。

在陳時看來,教育可以成為社會進步的推動力。他不斷完善學科專業建設,學校設三院,即文學院、理學院、商學院。文學院有中國文學系、外國語文系、哲學系、教育學系、政治學系、法律學系,附設師范專修科;理學院有數學系、物理學系、化學系,附設農藝學系;商學院有工商管理系、會計學系、經濟學系、銀行學系,附設農業經濟學系。

他特別重視師資隊伍的建設,尊師重教,唯才是舉,廣聘各方專業人才到校任教與講學。陳時聘請惲代英、黃侃到中華大學任教的故事至今被傳為美談。惲代英1918年從中華大學哲學系畢業。早在1917年7月15日,陳時就放言,待惲代英畢業時就聘請他為中學教務主任(相當于校長)。惲代英原計劃大學畢業后,到上海去“打自己的天下”,無意留母校工作。但陳時求才心切,1918年5月21日,陳時找惲代英談話,再次懇切邀請他畢業后為母校服務,并耐心傾聽惲代英對學校的意見。惲代英終于被陳時的誠心所感動,在5月27日的日記中寫道:“果有機會可服務母校,當以養成學業一貫之人才為宗旨,將使此校為中國有名之大學,亦即因勢成事之意也。”(《惲代英全集》第二卷)這正切合陳時的心愿。8月2日下午畢業典禮結束后,陳時晚上就舉行儀式,正式將聘書交給惲代英。惲代英就任中學部主任后,對中學部大加改革,嚴格按章辦事,僅用一年時間,就使中華大學中學部校風大變,教學質量一躍成為全市佼佼者,不僅武漢三鎮的家長爭先恐后將子女送來學習,而且廣東、湖南、山西、河南、陜西等省也有很多學生前來報考。中學部學生由100多名一躍達到300多名。

黃侃是著名國學大師,學識淵博,貫通古今。但他有個壞習慣,作息沒規律,經常通宵達旦,讀書寫作,下午才睡覺,常常不能按時到校上課。陳時根據黃侃的特點,盡量將他的課排在上午,連端茶、擦黑板等細小的瑣事,也都作了細致安排,甚至黃先生乘人力車來校,陳時也囑咐門房要及時搶付車費。部分師生有時難免對黃先生有微詞,陳時卻說:“一定要尊重黃先生,我們要的是他的學問。”

不僅如此,陳時還邀請全國各地著名學者來校講學。據他回憶,到中華大學講學的先后有康有為、梁啟超、章太炎、李大釗、黃炎培、太虛法師諸先生,“李大釗先生于講演之暇,和我同舟游弋江中,曾對我說:‘武漢形勢,是革命最重要的地方,交通方便,工業發達最容易。’對日抗戰初期,曾請馮玉祥、邵力子、范長江、陶行知、李公樸諸先生,作過講演。學校遷重慶后,因請郭沫若、鄒韜奮、鄧初民、楊杰諸先生講演,受過反動政府的警告……”(《陳時論著選》)此外,到中華大學講學的還有蔡元培、李漢俊、馬寅初、美國杜威博士、印度著名詩人泰戈爾等。正如著名學者、華中師范大學前校長章開沅評價所說:“中華大學盡管在辦學條件與師資隊伍方面有所欠缺,但是能敞開校門,廣泛延請國內外知名學者講學,營造自由活潑的學術氛圍,乃至為先進思想的傳播提供寬松環境。”(章開沅《百年華大與百年記憶》序言)

清苦的教育家

五四運動中,惲代英是武漢愛國青年的領袖。督軍王占元對惲代英恨之入骨,脅迫陳時解聘惲代英,否則將封閉中華大學。惲代英在當年7月1日的日記中寫道:“現謀我校者,因我的活動頗多借口。甚至有逼敝校長暫時他避之說。不知敝校長能平安應付過去否?代英已告校長,如見有犧牲代英個人飯碗者,無以一人敗全校。”(《惲代英全集》第三卷)惲代英的擔心,正是對陳時的肯定。陳時與王占元斗智斗勇,終于挫敗了王占元的陰謀。在1925年五卅運動中,他與共產黨人董必武等發起組織“武漢反帝國主義運動大同盟”,董必武為臨時主席,陳時等為副主席。1931年九一八事變后,在陳時支持下,中華大學學生組織了許多愛國團體,尤其活躍的是1934年光未然(張光年)創建的學生劇團秋聲劇社(后發展為武漢拓荒劇團)。這個劇團創作了獨幕劇《阿銀姑娘》,其序曲《五月的鮮花》經閻述詩譜曲,一時唱響全國。這首歌,熱情謳歌了抗日志士,鞭笞了國民黨當局的妥協投降政策,號召全國人民團結起來,一起揮起拳頭,與日寇抗戰到底。光未然在1939年又創作了著名的《黃河大合唱》。

1938年武漢淪陷前夕,擔任日本內閣要職的重光葵致信陳時,請他不要離開武漢,照樣在漢辦學,日本是會妥善安排的。陳時清醒地認識到,自己的事業、學校的前途與祖國的命運共存。他告訴家人,要學習文天祥、史可法、岳飛,牢記文天祥“天地有正氣,雜然賦流形”以及“人生自古誰無死,留取丹心照汗青”的千古名言,不要像那些叛國投敵的民族敗類,千秋萬代被人恥罵。因此,他克服重重困難,將中華大學遷往宜昌。后又在好友喻育之(時為川東經濟建設策進會副主任和旅川湖北同鄉會理事長)的鼎力支持下,將中華大學遷往重慶,校址選在重慶南岸米市下街的湖廣會館禹王廟及其周邊建筑里。1938年12月,中華大學在重慶正式復學,基本上沒有影響教學計劃。

在重慶辦中華大學,湖北黃陂老家的經濟來源完全斷絕,是陳時一生最艱難的時期。他曾坦言道:“回憶二十余年之經過,艱苦備嘗,有時潛心默禱,有時夢寐呼天,每遇年關節序,輒驚心動魄;算到難過之時,亦曾動自殺成仁之念;旋即覺為小丈夫懦怯之行,用以自制,仍佇苦茹辛,向前邁進,山窮水盡,柳暗花明,卒得以勉渡難關。”(《陳時論著選》)1942年年初,重慶特別冷,下起了鵝毛大雪,春節快到了,教師的工資發不了。陳時以武訓“行乞興學”的精神激勵自己,每天早出晚歸,拿著一本募捐本子,四處“化緣”,直到2月14日除夕這一天,他才踏著積雪,踉踉蹌蹌回到家里,立即通知教師們來領薪,而他自己分文不支。第二天大年初一,他又去給學校各位董事拜年,繼續托缽化緣。陳時的這種精神感化了中華大學的許多教授。留美博士嚴仕佳教授說:“我到中華大學來,確實排除了一切外來引誘。高官厚祿,非我所求。抗戰轉進,中華大學由武昌糧道街遷到宜昌,又從宜昌遷到重慶南岸米市街。其所經過的路,何等坎坷不平。在糧道街缺糧,在米市街無米,我這個教授,越教越瘦。有人勸我轉業,以優厚待遇相羅致,我不為所動,愿和中華大學與共甘苦而不去。”(《陳時論著選》)1984年9月,華中師范大學、武漢大學、武漢師范學院三校聯合撰文《紀念教育家陳時先生》,稱他是“清苦的教育家”。

抗日戰爭勝利后,1946年中華大學回遷武昌。這時“校舍毀了百分之六十以上,圖書、設備只存一半”。于是,陳時“又賣張家山、朱家小砦、楊家前園田十八石三斗八升,充修復費”。當時鄉里人說他是“用車子推銀子辦學,直到推完為止”。因為他一直堅信:“文化教育之建樹,其永恒性,直與河山并壽,人類同存。”(陳時《〈中華周刊〉筆刊并紀念三十周年》)

抗戰時期,很多大學校長都被指定為國民黨中央委員或三青團指導員,陳時對此一律拒絕。抗戰勝利后,“陳立夫也想抓中華大學,派心腹提出三個條件,一是讓陳時做名譽校長,二是讓陳時到行政院當部長,三是給陳時一大筆錢,讓他退出中華大學。陳時先生亦斷然拒絕。官祿不動其心,困難不改其志,正是陳時先生矢志教育,百折不回的愛國精神的體現”。(《紀念教育家陳時先生》)

國民黨敗逃臺灣前夕,張群、白崇禧一再勸陳時將學校遷往臺灣。他目睹國民黨統治中國幾十年,內政不修,外交失敗;而共產黨政治民主,一心為民,果斷決定留在大陸。

在40年辦學中,陳時為國家培養2萬多名學生,其中有中共早期領導人惲代英、林育南、陳潭秋和蕭云鵠、曹學楷等60多名烈士;還有社會公認的杰出人才,如哲學家馮友蘭、《資本論》的首譯者王亞南、《黃河大合唱》歌詞作者光未然(張光年)、詩人沙鷗等。

武漢解放后,陳時把苦心經營的中華大學完整地交給人民政府,并寫了《中華大學沿革》,寄給周恩來總理。他還致電董必武副總理,請其指示中華大學的改造。董必武回電陳時:“為新民主主義的教育事業而努力。”(《陳時論著選》)1950年,陳時加入民革,并先后擔任湖北省人民政府委員、湖北省各界人民代表會議協商委員會委員、湖北省土改委員會委員。1984年,中華大學校友萬國權為陳時題詞:“毀家興學淡泊名利,作育英才鞠躬盡瘁;一代斯人爽也不昧,高風亮節師道永繼。”

(本版圖片均由陳時孫女陳家益提供)