作者:王睿隆,系北京林業大學園林學院講師

圖片由作者提供

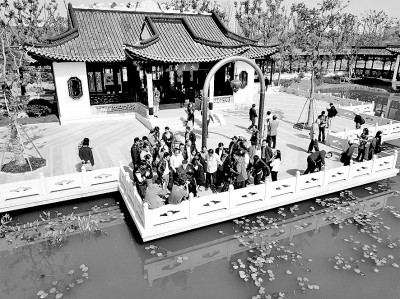

江蘇儀征《園冶》園 圖片由作者提供

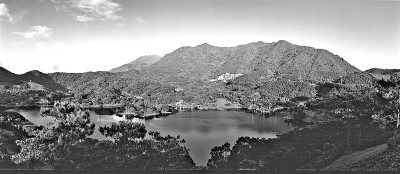

深圳仙湖風景植物園 圖片由作者提供

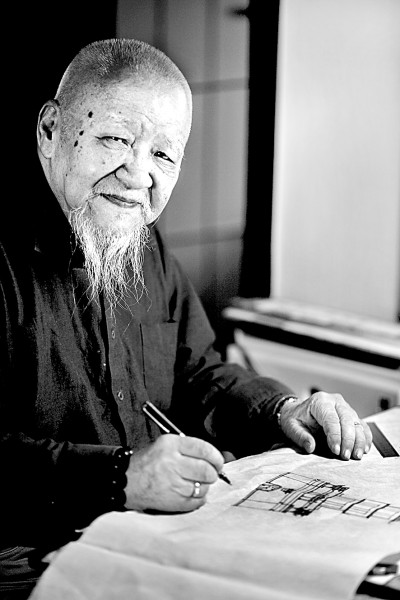

學人小傳

孟兆禎(1932—2022),湖北武漢人。風景園林學家,中國工程院院士。1952年進入清華大學營建系與北京農業大學園藝系合辦的造園專業學習,1956年從北京農業大學畢業,留校任助教,后因院系調整,從北京農業大學到北京林學院(今北京林業大學)任教。曾任北京林業大學風景園林系主任、園林規劃建筑設計所所長,中國風景園林學會副理事長。著有《園衍》《中國園林理法》《中國園林鑒賞》《中國園林精粹》等。

作為中國現代造園學科培養的第一代學人,孟兆禎院士一生醉心于中國園林和傳統文化。他深諳中國傳統園林智慧,致力于從中國古代園林理論和實踐中尋求現代園林設計之道。他用近50年的時間系統總結明代計成撰寫的《園冶》一書,摸索出一套具有中國文化底蘊的園林規劃設計方法論,并將其廣泛運用在設計實踐中,為中國園林發展留下不可磨滅的印記,堪稱哲匠。

因緣際會 篤志園林

1932年,孟兆禎出生在湖北武漢,幼時就隨家人遷往重慶。后來,他說自己是“鄂生蜀長”。

孟兆禎的名字出自《中庸》的“國家將興,必有禎祥”。他的父親是航運公司職員,母親是老師。他在這個書香之家,父母常常讀書、習字,聽京劇唱片。童年孟兆禎耳濡目染,愛上了京劇和書法。他曾用自己的一手好字贏得了臨近早點鋪的“題字權”,展露出了藝術天賦。戲臺聽戲、茶館聽書他從不缺席,在一段段京劇唱詞里,他感受到中國傳統文化的獨特韻味。他是個閑不住的孩子,經常到野外游玩、捉蛐蛐……就這樣,京劇之美、人文之美、自然之美在他心中埋下了種子。高中時,孟兆禎以12秒2的成績在百米賽跑中獲得全校第一名,并參加了第一屆西南地區運動會。強健的體魄為他的傳奇人生打下了堅實基礎。

1952年,孟兆禎高中畢業,一心想到北京學習京劇。但遺憾的是,那年沒有戲曲專業招生,他可選的方向只剩兩個:航空和園林。無奈之下,他選擇了造園專業。

孟兆禎在晚年回憶到選專業的過程:在重慶生活了18年,喜歡吃廣柑,以為“造園”是類似“造果園”的專業,便因廣柑而選了造園。這原本是學戲無門之后的無奈之舉,他沒想到,竟“誤打誤撞”開啟了一片新天地。

當時的孟兆禎不知道的是,他選擇的北京農業大學(今中國農業大學)園藝系“造園專業”可謂初升的朝陽——其前身是大名鼎鼎的“造園組”。1951年,為了培養城市綠化和園林建設的專業人才,在北京市建設局的協助下,北京農業大學和清華大學合作開辦了“造園組”,我國現代風景園林學科由此正式創立。梁思成、汪菊淵、吳良鏞、陳有民等學者在其中發揮了重要作用。一年以后,“造園組”調整為“造園專業”,20歲的孟兆禎便成為首批從新生開始培養的現代風景園林專業化人才,這批學生僅有7人。

一書一園 修綆汲深

1956年,孟兆禎以優異的成績畢業,留校任教,因為院系調整,他隨造園專業從北京農業大學調至北京林學院(今北京林業大學)。初出茅廬的孟兆禎,主動承擔了多個方向的教學任務,也錨定了自己的研究方向——繼承和發揚中國傳統園林藝術。

中國園林向何處走?這是那個時代園林人不可回避的問題。有的人選擇學習蘇聯的建設經驗,有的人學習西方現代的建筑和園林理論。然而,青年孟兆禎選擇了回歸傳統這條更為艱辛的道路。

多年以后,孟兆禎仍清晰記得他的恩師汪菊淵院士的囑托:“中國園林有獨特、優秀的民族傳統,有待我們發掘、學習和發展。”正是在恩師的影響下,加上自己對傳統文化的深厚情感,孟兆禎堅定了傳承創新中國傳統園林的志向,開始了對《園冶》與避暑山莊的研究。

孟兆禎虛心向前輩請教,得知明代的《園冶》《長物志》和清代的《閑情偶寄》是中國園林的三部經典著作。在這三部典籍中,唯有計成撰寫的《園冶》專門論述園林,被日本學者推崇為“世界最古造園學名著”。了解這些信息后,孟兆禎著手研究《園冶》。

《園冶》用駢文寫作,文辭古奧,園林學家陳從周先生稱其“令人生畏,夙稱難解”。大多數現代學者難以窺其堂奧,更無從運用。孟兆禎認為,理解《園冶》,既要從字面上疏通文意,更要將其與中國園林的實踐結合起來,以實踐總結理論,以理論驗證實踐。因此,他開始廣泛踏查北京、江蘇、浙江、四川、廣東等地的傳統園林,尋找這些案例與《園冶》理論的關系。青年孟兆禎精力充沛,遍覽中國大小園林。在這些踏查中,他逐漸發現,中國園林似乎有一套獨特的設計理法。

早在1964年,孟兆禎在自己撰寫的首篇論文中已涉及傳統園林設計理法問題,但尚不成體系,經過反復研究,時隔近50年,直到2012年他才完整地提出由“借景”發散的中國園林設計理法體系:“通過將中國的園林游歷一番后,可以明顯看到:作品雖然千變萬化,卻又有其萬變不離其宗和共同遵循的設計、創作序列。中國園林藝術從創作過程來看,設計序列有以下主要環節:明旨、相地、立意、布局、理微和余韻。而‘借景’作為中心環節與每個環節都構成必然依賴關系。將以上序列進一步加以歸納,可以將園林藝術創作的過程分為兩個階段:景意和景象。前者屬于邏輯思維,而后者屬于形象思維。從邏輯思維到形象思維是一種從抽象到具象的飛躍,非一蹴而就,但終究是必須而且可行的。”這一體系的提出,使《園冶》的造園理論頓時透徹。該理法上承古代園林實踐,可闡釋中國古代園林的設計邏輯,下啟現代園林建設,可直接指導城市園林規劃設計,被學者譽為“解碼了中國園林的核心邏輯”。這不僅深化了對《園冶》的理解,也為中國園林的理論研究和實踐提供了新的思路和方法。

20世紀70年代末,孟兆禎前往承德避暑山莊調研,敏銳的他一眼就認定避暑山莊蘊含著豐富的園林藝術,是中國園林珍貴的遺存。他決心重新發掘和保護這座重要遺產。1981年春,他帶領學生赴避暑山莊進行系統性的課題研究。盡管避暑山莊的許多景點遺跡當時已破敗不堪,但孟兆禎總是充滿樂觀和熱情,他沖在最前,爬上爬下,踏查,測繪,畫圖,研究。在山里沒有做飯的條件,他們就只吃饅頭,白天測繪完,晚上聚在一起討論研究進展和遇到的問題。最終,他們完成了避暑山莊5處山區園林遺址的測繪與復原,并制作了5座復原模型。這些成果不僅展示了孟兆禎卓越的學術能力,也展現了他作為導師帶領團隊攻關的能力。

孟兆禎研究避暑山莊,不僅限于建筑測繪,更從康熙、乾隆創作的詩歌中找到不少園林營建的相關細節,進而結合《園冶》的造園理論來闡述避暑山莊的園林藝術。這種科學與藝術的結合,使得他的研究具有獨特的深度和廣度。1983年夏,孟兆禎受邀參加紀念避暑山莊建園280周年學術大會,并擔任主席團成員,他以《避暑山莊園林藝術理法贊》為題發表主旨報告,并將復原模型帶到會議現場,內容涵蓋歷史、文化、科學和藝術領域。這個報告為避暑山莊的保護和修復提供了重要學術支撐,特別是孟兆禎對避暑山莊御制詩與《園冶》造園理論的獨到分析,贏得了與會者的一致贊譽,推動了學術界對避暑山莊的研究。

1985年,孟兆禎整理出版了《避暑山莊園林藝術》,這是他的首部代表作。

承古開今 走向世界

20世紀80年代初,孟兆禎應邀赴英法兩國考察,作為中國風景園林學者向國際同行全面展示中國風景園林藝術。在這次考察中,孟兆禎發現,當西方學者提到東方園林時,往往先想到日本園林,而非中國園林。這一現象深深觸動了他,使他更加堅定了將中國園林推向世界的決心。

1985年,他再度啟程,赴日本東京參加第23屆國際風景園林師聯合會(IFLA)大會。這次參會經歷使他意識到,中國園林學子要更積極地走向世界。回國后,他開始推進中國風景園林學科的國際化進程,將IFLA大學生設計競賽引入中國,并親自指導學生以中國園林藝術為主題參賽。沒想到,他指導的學生當年一舉奪得競賽的一等獎。這不僅提升了中國風景園林教育的國際聲譽,也展示了孟兆禎對學科發展方向的準確把握。此后,他又三次指導學生獲得了IFLA大學生設計競賽的大獎。每每談及此,孟兆禎都十分驕傲地對大家說“中國傳統園林是得到了世界認可和嘉獎的”。

孟兆禎不僅在競賽指導上屢創佳績,還多次赴日本東京農業大學、韓國慶熙大學等高校舉辦學術講座,通過國際學術交流將中國傳統園林思想和造園藝術推向世界。他的努力讓世界更加了解中國傳統園林的魅力,也為當代中國風景園林在國際舞臺上贏得了廣泛的贊譽和尊重。

風景園林是一門實踐性極強的學科,孟兆禎深知理論與實踐相結合的重要性。在教學與研究之余,他也主持相關園林的規劃設計,用以驗證他從《園冶》總結的設計理法。他在規劃設計時,十分注重對地方文化的挖掘和表達。每到一處,他必先參觀當地的博物館,閱讀地方志,訪問鄉老,以充分了解地方文化。

他堅持以中國傳統園林特色造園,講求“搜盡奇峰打草稿”,盡可能地踏查祖國大江南北的名景,將其積累成為現代園林設計的素材。他還主張要學習古代畫家的“意在筆先”,思忖成熟、打好腹稿后才著手設計。對每一位設計師來說,構思園林都是一個極為痛苦的過程,往往要反復思索,全方面考量。每次接到設計任務,孟兆禎都反復琢磨,深夜也輾轉難眠,甚至夢中還在構思,等胸有成竹以后,心手相應,瀟灑落筆。

1987年,孟兆禎與幾位同事合作完成了深圳仙湖風景植物園的設計,這是深圳的第一個現代公園。他將《園冶》里提到的“明旨”“相地”“布局”等理法進行運用,營造出了濃厚的文人園林雅趣,同時也滿足了植物栽培的功能要求、公眾游覽風景的需要,還發揮了地方的文化特色。他后來總結道:“湖島和微地形處理要循山脈之走向,務求順應自然。溪流是真的,仙湖是人工的,而只要遵從‘疏水之去由,察水之來歷’便可以進行分流、匯集、改水型等人為的藝術加工。最后將山水、建筑、園路、場地和植物山石等組合成一個整體,猶如寫文章一樣,起、承、轉、合,章法不謬。”這一作品融古開新,成為改革開放初期最具代表性的風景園林實踐成果之一,不僅獲得了1993年深圳市城市建設一等獎,還深刻影響了深圳城市園林的發展。

孟兆禎對園林藝術的熱愛與執著,使他在工作中始終保持著高度的熱情與投入。他對學科發展方向的準確把握,既體現了他敏銳的洞察力,又展示了他對風景園林事業的深厚情懷。他希望中國園林能在國際舞臺上占據一席之地,這種愿景驅動著他不斷前行,不斷突破自我。1999年,時年67歲的孟兆禎當選為中國工程院院士。這不僅學界是對他個人成就的肯定,也是對中國風景園林學科發展的認可。

老驥伏櫪 初心不改

在晚年,孟兆禎的園林規劃理念在實踐中有了更好呈現。他不斷探索古與今的有機結合,創作出了一系列典范式的作品,如北京奧林匹克森林公園“林泉奧夢”假山、中國工程院綜合辦公樓庭院園林、第九屆中國(北京)國際園林博覽會“盛世清音”瀑布假山等。

當選院士后,孟兆禎常常思考應該如何更好履行院士的使命。在主持設計中國工程院庭院景觀時,他用“平凡院士,國家棟梁”來表達自己對院士這一角色的理解,并精心選出一塊耕牛形象的山石,象征“孺子牛”,立在工程院大樓前。

孟兆禎曾用一首詩概括中國園林的設計理念:“綜合效益化詩篇,生生不息德為先。相地借景彰地宜,景以境出庶若仙。”他將《易經》里提到的“天地之大德曰生”理解為中國人生生不息的生態觀,在規劃設計園林時極為重視生態保護。他曾多次致信有關部門反映破壞生態的現象,還公開發表過兩篇《園林建設顧誤錄》,批評某些破壞生態、忽略遺產保護的行為。

孟兆禎的學術道路有一條明顯的主線,那就是《園冶》研究。自20世紀50年代接觸《園冶》開始,他就從未間斷過對《園冶》造園理法的思考與研究,后來的避暑山莊、蘇州園林、北京皇家園林等研究以及在北京林業大學開設30多年的“園冶例釋”等課程,都是自《園冶》延伸而來。在幾十年的時光中,孟先生在教學和實踐中不斷完善著對《園冶》的理解,理論成果逐漸凝結。在80歲時,孟兆禎晚成的代表專著《園衍》正式出版。他把此書命名為“園衍”,是希望在繼承《園冶》的基礎上有所發展。他將《園冶》里提到的理法進行了全新總結,歸納出一套借景理法體系,解決了從讀懂《園冶》到運用《園冶》的關鍵環節。2022年,“孟兆禎園林三書”刊行。《中國園林理法》《中國園林精粹》《中國園林鑒賞》這三部書將《園衍》重新組織梳理,成為適合業內外人士閱讀的“大家小書”,將孟兆禎的園林設計理念推向更廣闊的空間。

2017年,時年85歲的孟兆禎主持了江蘇儀征“《園冶》園”設計。儀征是計成寫就《園冶》的地方,該園就是為了紀念計成和這部著作而建的。孟先生有機會用紀念園的形式向自己研究了一輩子的《園冶》表達感情,他要向先哲致敬,向大眾致敬。雖然那時他已行動不便,但還是親自到現場考察,提出以《園冶》所載“時宜得致,古式何裁”為設計原則,以“巧于因借,精在體宜”為設計理法,充分吸取地方特色和鄉土民俗,將《園冶》轉化為充滿詩情畫意的園林。

項目建成開園時,孟兆禎來到現場,興高采烈地為游園的群眾講解園林的設計手法和創作意境。有的游客不知他是大名鼎鼎的院士,但聽到動情處,也伸出大拇指,為他點贊。雖然屢屢獲得業內大獎,但孟兆禎更喜歡提起為游客講解《園冶》園的場景。在他看來,游客感受到園林之美,豎起大拇指,是對他最好的嘉獎。在那一刻,他與古人神交,感受到了作為園林設計師的快樂。

晚年,孟兆禎延續著兒時的愛好,喜歡寫字,唱起戲來,目光炯炯有神,聲音洪亮如鐘。他還畫山水畫、拉胡琴,都表現不俗。尤其是拉胡琴,他不是科班出身,卻得到著名京劇琴師李慕良先生的肯定。80多歲高齡時,孟先生仍堅持帶博士生。他每周上一次小課,從教博士生寫仿宋字、認匾額楹聯開始,逐漸延伸到寫詩、繪畫和園林設計。他特別注重培養學生的文學功底與藝術想象力,設置一些“問名揣意,睹物思情”的小問題。有一次上課,他從懷里拿出一個竹根做的手把件,讓學生們說像什么動物。學生們苦思冥想,只說出了猴、豬、蛇等幾種,而孟先生一口氣說出了龜、蛇、豬、猴、馬、牛6種形象,并從不同角度展示。看到學生們恍然大悟的表情,他露出了開心的笑容,課堂氣氛也隨之活躍起來。

2022年7月,孟兆禎先生逝世,永遠離開了他深愛的風景園林事業。如今,北京林業大學學研中心的垂花門上,由孟先生題寫的匾額楹聯仍熠熠生輝:上聯“揚眉筑國夢”,下聯“垂花傳真道”,額題“風雅傳”。