作者:魏宗凱,系上海市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心同濟大學基地研究員;韓可勝,系華東師范大學全球創新與發展研究院兼職研究員,上海市寫作學會常務副會長

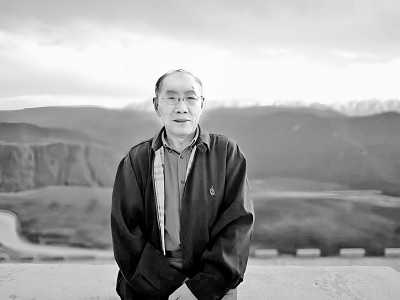

劉君德81歲時登上海拔4500米的祁連山考察冰川。 作者提供

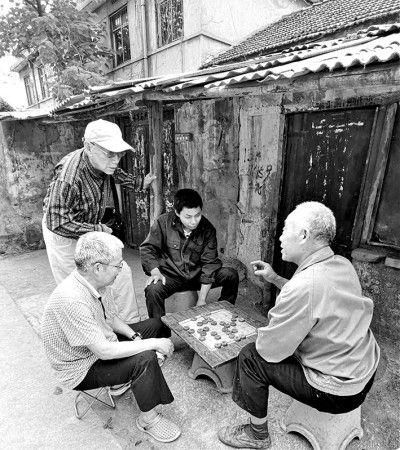

劉君德(站立者)在淮南考察。 作者提供

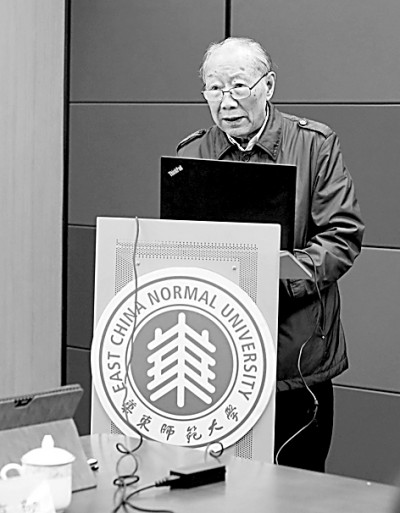

劉君德在作學術報告。 作者提供

劉君德的部分著作 作者提供

劉君德的部分著作 作者提供

【學人自述】

中國行政區劃的演進,內容極其豐富且復雜,然而,在改革開放之前,這一重要領域長期處于停滯的狀態。學界只有史學界在研究中國行政區劃的變遷過程,編制不同歷史時期的行政區劃地圖。其中最重要的成果是復旦大學歷史地理研究所譚其驤先生主編、眾多學者參與編制的《中國歷史地圖集》。可以說,這是一項浩大的行政區劃文化工程,具有重要意義。然而,有關行政區劃現實問題的討論,幾乎是一片空白。

伴隨著我國改革開放的深入、經濟的高速發展,行政區劃的現實矛盾越來越突出,改革的呼聲十分強烈。在長期山區考察的過程中,我發現,我國確實存在著行政區劃體制矛盾,而這種矛盾與當時經濟體制改革和城鄉發展改革重點轉移有著密切聯系。從經濟體制的角度來看,改革開放之后,全力推行以經濟建設為中心的戰略,調整中央與地方的關系,極大地調動了地方政府發展經濟的積極性,地方政府開始認識到行政區劃與區域經濟發展、城市規劃建設有著極為密切的關聯。從城鄉改革發展重點轉型的角度來看,中國改革的重心由農村轉向城市。在城市,推行怎樣的行政體制,成為事關城市-區域共同發展和城鄉關系的大問題。

20世紀80年代,我在安徽貴池、福建建陽考察時,發現囿于行政體制和管理方面的問題,當地許多優勢在內耗中被抵消,使經濟發展受阻,先后撰寫了兩個報告,向有關部門反映實際情況,都得到積極回應。這兩件典型案例給了我莫大鼓舞。從這個時候開始,我真正認識到中國作為一個大國,行政區劃是國家的一項大政,非常重要,但問題不少,需要打破“禁區”,地理學在這個領域大有可為!從此,我下決心開拓這個地理學的“處女地”,這也改變了我后半生的專業方向。

從20世紀80年代中期直到當下,以90年代初創建“中國行政區劃研究中心”為標志,我組織師生積極投入行政區劃理論與重大實踐問題的研究,承擔了數十項國家和地方政府的行政區劃研究項目,發表和出版了大量論著,培養了這個領域的高層次新興人才,在國內外產生積極影響。這可謂是我地理人生的“黃金時代”。

——摘編自劉君德著《我的地理人生:涉足山區·致力政區·鐘情社區》,東南大學出版社2017年版

學人小傳

劉君德,1937年生于江蘇泰興。華東師范大學終身教授,華東師范大學中國行政區劃研究中心創始主任。長期從事人文經濟地理、行政區劃、城市和區域發展、社區建設等領域的研究和教學工作。曾兼任中國地理學會經濟地理專業委員會副主任、《經濟地理》雜志副主編、中國區域科學協會副理事長、上海市地名學會會長等。《辭海》(2009年版、2019年版)中國地理分科主編、《大辭海》中國地理卷主編,主編“當代中國城市-區域:權力·空間·制度研究叢書”等。

與地理學結緣

“我生在舊社會,學在新中國,實踐在改革開放過程中。”華東師范大學地理學院劉君德教授總是說,在同齡人中,他是一個幸運兒。

劉君德1937年4月出生于江蘇省泰興縣(今泰興市)宣堡鎮。他在泰興完成小學和初中教育后,到揚州師范學校就讀,三年后參加高考,被華東師范大學地理系錄取,從此與地理學結緣。

華東師范大學是新中國成立后新建的第一所師范大學,其地理學科的發展離不開時代賦予的機遇。1951年年初,華東師范大學地理系剛成立時,僅有苗迪青、王文瀚、褚紹唐、徐天芬、葉學齊五位教師。然而,僅僅一年后,教育部決定,將浙江大學地理系整體調入華東師大,李春芬等一批著名地理學者隨之而來。20世紀40年代,李春芬師從著名地理學家、加拿大多倫多大學教授泰勒,獲得地理學博士學位。調入華東師大后,李春芬擔任地理系主任,使浙江大學地理系的歷史積淀在華東師大得到了傳承。

1953年,華東師范大學地理系又迎來一位重量級學者——胡煥庸。胡煥庸教授在20世紀20年代留法深造,曾擔任中央大學地理系主任和教務長,具有豐富的教學和科研經驗。他的加入,使得華東師范大學地理系的師資隊伍更加壯大,教學和研究力量更加充實,也使得地理系的學術影響力得到進一步提升。

劉君德學習地理,雖然是“被分配”的,但他受到老一輩地理學家的熏陶和影響,在大學時代就熱愛上了地理學,理解了地理學的內涵和價值。

老一輩地理學家大都有較強的大區域綜合分析能力。這個能力表現在對區域空間自然、經濟、社會現象的認知,也表現在對區域地理問題的敏感,能夠理性分析諸多現象,進而提出大區域空間治理、發展的方向性意見。這對劉君德的治學方向產生了重要影響。

老一輩學者不僅教授了劉君德地理學的專業知識,還讓他認識到地理學在社會發展中的重要性。例如,人口地理學上的“胡煥庸線”這一概念至今仍有重大影響,李春芬先生發表在《人民日報》上的長文《拉丁美洲國家為保衛本國海洋資源而斗爭》具有極強的現實意義,日后當選中國工程院院士的陳吉余先生提出的浦東國際機場選址建議對上海發展有巨大貢獻,周淑貞先生的城市氣候“熱島效應”研究、嚴重敏先生的蘇錫地區小城鎮研究為后人樹立了榜樣。

更為重要的是,老一輩地理學家身上所體現出的治學精神對劉君德產生了深遠影響。日后,他如此總結:“所謂地理學家精神,它的內涵是與地理為伴的高專業素質和對從事的地理科學教育事業的高度責任感及奉獻精神;勇于追求地理科學專業頂峰的創新精神;踏踏實實服務于國家建設和人類社會的實踐精神。簡而言之,地理學家精神就是接地氣的精神,是求理求新的精神,是吃苦耐勞的精神。這種精神同樣存在于我們這一代乃至下一代地理學子之中。”

地理學是地球科學的一個分支,是研究地球表面的地理環境中各種自然現象和人文現象以及它們之間相互關系的學科,具有綜合性、交叉性和區域性特點,有人稱其為科學之母。地理工作者離不開與地球打交道,而野外實習是培養地理專業人才的重要環節。大學期間,從小在農村長大的劉君德對野外實習感到特別親切。兩次重要的經濟地理實習,使他對經濟地理產生了濃厚興趣,并選擇經濟地理作為專業方向。

1959年8月,劉君德畢業,留校任教。1982年,李春芬先生從系主任的崗位上退居二線,劉君德擔任系主任。1984年,由于國家需要,劉君德參加了南方山區綜合科學考察隊,擔任第三分隊隊長,同時辭去了地理系主任職務。這次科學考察成為劉君德學術道路的重要轉折點,“如今看來,如果我沒有辭去地理系主任職務轉戰山區科考,也許我的地理人生就要改寫”。

“山區、政區、社區”三部曲

在迄今60多年的學術生涯中,劉君德先后主持過60多項不同性質、不同級別、不同規模的科研項目。這些項目大體可以分為三類:一類是宏觀戰略性的面上大項目,包括與經濟緊密結合的中國東部亞熱帶山區綜合科學考察;第二類是行政區劃領域的理論創新研究,以及以應用為主的調整、規劃項目;第三類是社區理論與實證性的研究項目。從縱向來看,隨著時間的推移,其研究的領域從大區域、宏觀性、綜合性山區開發整治轉向行政區劃,進而轉入微觀的社會-政治空間的社區領域研究。

劉君德學術道路的轉向有深刻的時代背景和內在的邏輯關聯。第一類項目山區,是大空間的戰略性研究,著重于區域總體戰略和專題性戰略研究;第二類項目政區,是在大空間(大區域)研究過程中,發現其背后隱藏的行政區劃體制(他稱之為看不見的“空間投影”)問題;第三類項目社區,是一個微觀的社會空間領域,與基層行政區劃及行政體制有緊密的空間關聯性,也是行政區劃研究深化的結果。如果說從大區域性戰略研究轉向行政區劃研究是一種帶有偶然性的關聯的話,那么從行政區劃延伸至社區研究則存在著一定的必然性。

1983年,劉君德擔任中國科學院南方山區科學考察隊第三分隊隊長,帶領自然地理、人文地理、地質、生物等多學科教師深入皖南、浙西和福建省的建溪流域開展了長達5年的考察。他在考察中發現皖南水土流失、行政區劃問題,浙西新安江水庫移民問題,建溪流域南平地區行政中心的搖擺等問題,主持完成百余萬字綜合科學考察研究報告,提出了振興山區的一系列思路、對策與建議,被有關部門和地方政府采納。考察隊取得的系列成果獲中科院科技進步一等獎、國家科技進步三等獎。

山區考察是劉君德地理人生中難忘的一段經歷,讓他深刻感受到地理科學在國家經濟建設中大有可為,也為后續的行政區劃和社區建設研究埋下了種子。他的行政區劃研究就發端于南方山區綜合科學考察,可以說,沒有南方山區考察的經歷,就很可能沒有他后來的行政區劃研究。

改革開放前,中國當代行政區劃研究長期處于“冷門”的狀態,無論是地理學、歷史學的學者,甚或經濟學、政治學、管理學領域的學者,都少有問津。劉君德在山區調研中認識到,行政區劃是國家的一項大政,非常重要,但問題不少,需要打破“禁區”,地理學在這個領域大有可為。從此,他下決心開拓這個地理學的“處女地”,這也改變了其后半生的專業方向。從20世紀80年代中期開始,以1990年5月成立華師大“中國行政區劃研究中心”為標志,劉君德組織師生積極投入行政區劃理論與重大實踐問題的研究,先后承擔了數十項國家和地方政府的行政區劃研究項目,發表和出版了大量論著,培養了不少高層次人才。這可謂其地理人生的“黃金時代”。劉君德提出的行政區經濟理論,在理論和實踐層面都產生了較大影響。1993年,劉君德與其首位博士生舒慶合作,在《經濟地理》雜志發表論文《論行政區劃、行政管理體制與區域經濟發展戰略》,首次比較系統地對中國行政區經濟結構特征和功能等問題進行了論述。1996年,劉君德和學生們合作撰寫了《中國行政區劃的理論與實踐》,該書是我國首部行政區規劃理論與實踐緊密結合的原創性專著,至今仍被一些著名大學的地理學、政治學等專業列為碩士研究生、博士研究生的專業參考書。在實踐層面,劉君德團隊為浦東新區等區域編制和優化行政區劃提供了參考方案,為全國多個省級行政區以及若干地級行政區提供了行政區劃改革的建議。

劉君德在皖南山區考察時發現,皖、蘇、浙交界的山區原本是一體的,在三省的發展情況卻截然不同,從而發現行政區劃的空間投影。20世紀90年代中期,劉君德再次敏銳地發現,上海市靜安、長寧、普陀三區交界的曹家渡商業社區因行政分割所帶來的規劃建設管理問題,他稱之為“曹家渡現象”:由于行政區劃對傳統社區的分割導致社區經濟發展受阻,城市的統一規劃、建設無法推進,管理難以協調,城區形態建設紊亂。劉君德帶領學生梳理曹家渡歷史面貌的變化,尋找曹家渡逐漸落伍、被邊緣化的原因:昔日完整的商業功能社區被三個行政社區替代,商業發展滯后,整體規劃混亂,社會管理難度加大,問題增多。深入研究后,他發現,曹家渡現象的背后是中國轉型期“行政區經濟”的運行規律在起作用,一旦傳統(自然形成發展)的某種功能社區被行政區分割,社區的發展、建設、管理必將受到影響。劉君德進而發現,許多大中城市都存在“曹家渡現象”,解決這種問題需要從城市的整體利益出發,尊重歷史、尊重民意,充分協商、因地制宜,從體制與機制上進行創新,尋求最佳的整合路徑。

作為城市政區研究的延伸,劉君德又介入社區研究,出版了《中國社區地理》等專著。與社會學家不同,他把社區發展與基層行政區結合起來進行研究,提出了建立中國城市縱向管理的“行政區-社區”體系的觀點,得到學界廣泛認可。

劉君德在研究中發現,盡管行政區與社區是兩個性質完全不同的領域,行政區研究屬于政治學范疇,社區研究屬于社會學范圍,但在現實中,兩者存在交叉,很難厘清這兩個層級的性質。從這一角度來看,由政區介入社區研究具有必然性。從學科屬性來看,社區研究應歸屬于社會地理學的范圍。在中國,社區研究是人文地理學的新興領域。介入社區研究,有利于豐富和發展中國特色的社會地理學,乃至可以獨立成為人文地理學的新興分支科學:社區地理學。

從大尺度的宏觀地理空間——山區,到中觀的政治(行政)空間——政區,再到微觀的社會空間——社區,劉君德先后介入地理學這三個不同性質而內在密切關聯的領域,他的學術成果產生了積極影響,不僅被廣泛應用于地方行政區劃的調整和優化中,還為相關政策的制定提供了科學依據和參考。同時,他的學術思想也激發了很多青年人對政區地理研究的興趣和熱情,推動了地理學的繁榮發展。

培育楨干之才

泰興宣堡盛產銀杏,劉君德自幼在銀杏樹下長大,對銀杏有一種特殊情結。銀杏的果實俗稱白果,劉君德2014年首次使用微信時,用的微信名就是“白果先生”,此后十年未變。劉君德說,銀杏樹渾身都是寶,果可食,葉可入藥,樹干可以做砧板。

“十年樹木,百年樹人”。作為新中國成立后培養的高校教師,在幾十年的教學和科研工作中,劉君德不斷摸索,反復實踐,如園丁般精心、耐心培養地理人才,逐漸形成了獨特的學術思想,也有了別具一格的培養人才方式。

從1991年至2009年,劉君德在擔任博士生導師期間,共培養了33位博士、25位碩士和8位博士后。在他的指導下,許多學生已經成長為地理學領域的佼佼者。他們遍布高校、科研機構、行政機構,涉及不少部門和領域,為地理學事業的發展注入了新的活力,形成了人文地理學的“劉君德學派”。

“這些學生畢業后,有的在學界,有的在政府,有的在企業,就像銀杏樹的樹干、樹葉、果實一樣,只要對社會有價值、有貢獻,都令人欣慰。”劉君德說,“我最重要的體會就是,地理學科尤其要把論文寫在祖國的大地上,在課題實踐中探索具有中國特色的地理科學理論,發現和發展新興學科,指導與解決地理實踐問題,培養新型人才。”

劉君德的學生說,劉老師從事的行政區劃和行政區經濟研究,里面蘊含著做人的道理。李春芬先生和劉君德先生所提出的“面向問題”的研究思路,是他們的研究之所以能夠走在中國和世界前列的一個關鍵。面向問題、解決問題的“問題導向”始終貫穿華東師大地理學科的發展歷程。

2007年4月退休之后,劉君德帶領學生們持續開展研究,出版多部著作,不僅使得他本人的地理人生更為豐富多彩,也實現了學術的傳承。

2020年7月,劉君德學術著作集《我的地理人生2》出版。中國科學院院士陸大道評價:“真乃是鴻篇巨制,學科之寶貝!”華東師范大學杜德斌教授說:“山區、政區、社區,主題清晰,內容豐富,真正把論文寫在了祖國大地上!”劉門弟子送來一副嵌名賀聯:“君繼往圣,克勤克恒,耕耘山區、政區、社區,頓開一代學術氣象;德被后學,可親可敬,遨游腳下、天下、寰下,再寫耄齡杏壇華章。”這是弟子心中的劉君德,也是我們心中的劉君德。