作者系國家社科基金項目“貴州契約文書中的方言資料整理與研究”負責人、貴州師范大學文學院副教授

在中華文明史上,歷代寫本文獻發揮著源頭性、載體性的作用。近一個世紀以來,我國各地陸續發現了大量契約文書,這些集中書寫于宋元至民國時期的民間契約,以一種跨時長、分布廣、數量大的寫本文獻形式,構成漢字使用、貯存的廣闊領域,連接漢字從近代走向現代的關鍵階段,反映了漢字在民間由文本書寫到文化認同的發展傳承路徑。

契約活動融匯民間書寫文化

宋元以后,雕版技術飛速發展,刻本占據古代文獻主流,寫本文獻進一步失去流傳空間,手書漢字資料越來越少。但在地方經濟和地域文化活躍的民間,一直保持著手寫契約的傳統,推動著書寫文化的繁榮。

明清時期,契約用紙大多是普通宣紙、竹紙,但不同地域間風貌各異。如成都龍泉驛契約和徽州文書多使用皮宣和毛邊紙,這是明代以來廣泛用于古籍刊印、毛筆書寫的手工制紙,質地柔韌、細膩、薄而松軟、托墨吸水性強,這些地區的民間契約紙質厚實,大多是書寫考究的官契。比較特殊的是貴州清水江文書,多采用古法造紙術制造的“土紙”,這種古法造紙成色較低、價格低廉,主要用于書寫山林、田土買賣和租佃契約,數量繁多。云南契約也主要用當地古法所造竹麻紙書寫,工藝流程與清水江大致相同,只是在生料、熟料的發酵中是否添加滑藥而略有差異。正因為與地方造紙文化相依存,民間契約常常以“張”為單位,以“紙”作量詞,一張紙就是一份契約。如乾隆二十八年《姜鳳宇山林斷賣契》:“今欲有憑,一字二帋,各執一張,永遠存照。”其中,“帋”是“紙”的俗寫,“二帋”即“二張”。民間契約這種“就地取材”的習慣,形成了與當地造紙工藝交相輝映的書寫文化。

契約是民間書手留下的第一手墨跡材料,人們在長期的書寫實踐中,熟悉了漢字的各種書體,練就了高超的書法技藝,不同地區、不同民族的契約展現著民間書法的整體風貌和地域特色。各地契約可見諸多端莊工穩、結體精巧的小楷、行楷和行草,這些書寫規范、精美、水準上成的契約文書可謂真正源自民間的書法作品。例如,徽州文書中有很多契約不僅字跡細密均勻、體勢飄逸,并且布白清新、紙卷舒朗,頗具書卷氣息。而清水江文書中一份寫于同治九年的《龍運宗分山合同》中,每個字都帶有草書筆意,如“![]() (之)”“

(之)”“![]() (以)”“

(以)”“![]() (為)”字末筆波折不回鋒,“

(為)”字末筆波折不回鋒,“![]() (名)”“

(名)”“![]() (占)”“

(占)”“![]() (合)”“

(合)”“![]() (各)”“

(各)”“![]() (右)”等字末筆浪形不封口,“

(右)”等字末筆浪形不封口,“![]() (珍)”字“彡”畫連書等都是草書筆法;而“

(珍)”字“彡”畫連書等都是草書筆法;而“![]() (手)”“

(手)”“![]() (地)”兩字收筆帶有挑勢,有明顯調鋒,是熟練的行書筆法。

(地)”兩字收筆帶有挑勢,有明顯調鋒,是熟練的行書筆法。

契約活動中,人們對各種文化元素的吸收,對漢字書寫及審美的追求,展現了民間書寫文化的體貌和精神,讓契約文書變得質樸敦厚又不失靈活生動,成為來源于民間、蘊藏在民間的文化遺產。

契約文本存續歷代寫本特征

民間契約文書是寫本文獻發展到近代的結晶,在寫本傳統與文字特點上與吐魯番文書、敦煌文獻等一脈相承。

書寫沒有統一規范,文本中各種書體混雜,繁簡不定,古今錯雜,并且由于濫用同音、記音字,大量別字異文紛呈疊出,這是寫本漢字的真實樣態。如各地文書中“至”寫作“自”或“字”,“添”寫作“天”,“同”寫作“仝”,“整”寫作“正”,“憑”寫作“平”等同音借代的情況俯拾皆是。即便于契約非常重要的數字、地名、人名,也往往用字不定,如數字有時小寫“一二三”,有時又大寫“壹貳叁”;有時同一份文書,前后文用字也出現交錯,如嘉慶十五年《姜廷華等斷賣山場杉木約》中“肆拾二兩”“十伍年”,嘉慶十年《姜美保斷賣山場杉木約》中“杉木叁團”后文又作“三團”等,都是數目字大小寫混用。同時,很多漢字在契約中寫法多樣,如各地文書經常把“出”字寫成“![]() ”,中間斷筆,每每使人誤以為兩個山字,有時又把“出”寫成“

”,中間斷筆,每每使人誤以為兩個山字,有時又把“出”寫成“![]() ”或“

”或“![]() ”,上面的“山”用重文符號表示,很容易認成“擊”字,這是俗寫斷筆導致文字結構松散造成的,是寫本漢字的常見特點。有時同一個字在同一地區的契約中俗體繁多,比如常用字“從(從)”,在清水江文書中就有“

”,上面的“山”用重文符號表示,很容易認成“擊”字,這是俗寫斷筆導致文字結構松散造成的,是寫本漢字的常見特點。有時同一個字在同一地區的契約中俗體繁多,比如常用字“從(從)”,在清水江文書中就有“![]() ”“

”“![]() ”“

”“![]() ”“

”“![]() ”“

”“![]() ”等俗寫,傳世典籍中,漢字“彳”旁常書作“丬”形,而手寫疾書又似“氵”,契約中類似如“得”字作“

”等俗寫,傳世典籍中,漢字“彳”旁常書作“丬”形,而手寫疾書又似“氵”,契約中類似如“得”字作“![]() ”,“後”字作“

”,“後”字作“![]() ”可資比勘,從而獲知“從”的演變軌跡:從→

”可資比勘,從而獲知“從”的演變軌跡:從→![]() →

→![]() →

→![]() →

→![]() ,這些情形呈現了漢字書寫由楷至行、草的自然流變,是民間漢字形態多樣的表現。

,這些情形呈現了漢字書寫由楷至行、草的自然流變,是民間漢字形態多樣的表現。

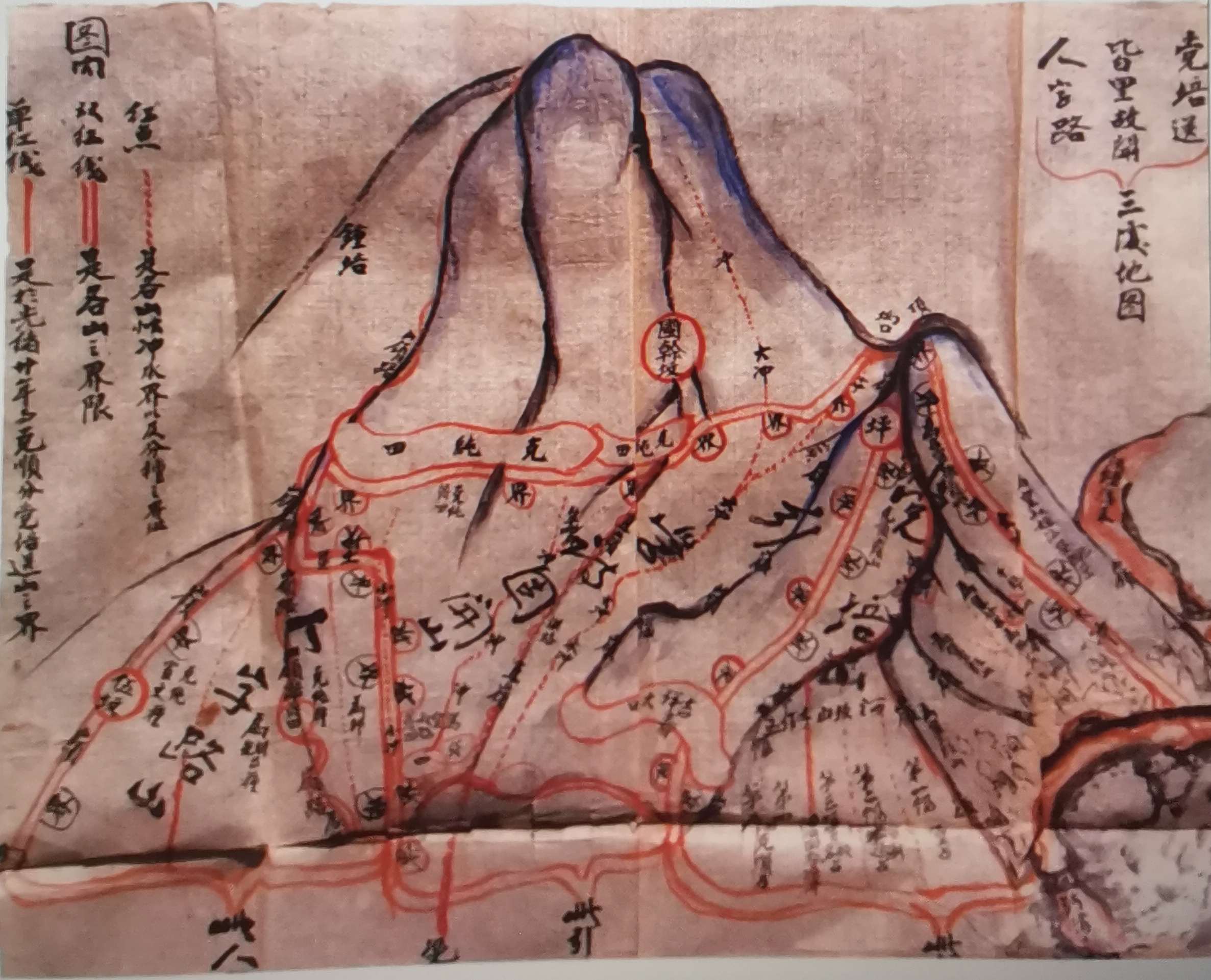

清水江文書中的苗侗村寨地圖。

圖片來源:作者據《貴州苗族林業契約文書匯編》翻拍

寫本漢字的各種書寫類型都能在民間契約中找到實例。如增加構形部件,“(山)場”作“![]() ”,“(菜)園”作“

”,“(菜)園”作“![]() ”“薗”“

”“薗”“![]() ”,“爭(論)”作“

”,“爭(論)”作“![]() ”,“(利)益”作“

”,“(利)益”作“![]() ”等。又如,省略表意偏旁,雍正五年《徐氏等賣莊基地白契》:“時值價艮一兩九錢,其艮當日交足。”“艮”是“銀”的訛省,類似如“(栽)種”作“重”,“議(定)”作“義”等亦其例。又如,偏旁換用,“(耕)種”作“

”等。又如,省略表意偏旁,雍正五年《徐氏等賣莊基地白契》:“時值價艮一兩九錢,其艮當日交足。”“艮”是“銀”的訛省,類似如“(栽)種”作“重”,“議(定)”作“義”等亦其例。又如,偏旁換用,“(耕)種”作“![]() ”,“相(干)”作“

”,“相(干)”作“![]() ”,“股”作“

”,“股”作“![]() ”,“拾”作“

”,“拾”作“![]() ”,“(四)抵”作“

”,“(四)抵”作“![]() ”,“把”作“

”,“把”作“![]() ”,“菜(園)”作“

”,“菜(園)”作“![]() ”等都是契約經見的換旁俗字。又如,合文,常見的有“紋銀”作“

”等都是契約經見的換旁俗字。又如,合文,常見的有“紋銀”作“![]() ”,“合同”作“

”,“合同”作“![]() ”“

”“![]() ”等,各地契約皆然。漢字的各種類型幾乎都能在契約中見到身影,并且在民間書寫過程中發生進一步的演變。

”等,各地契約皆然。漢字的各種類型幾乎都能在契約中見到身影,并且在民間書寫過程中發生進一步的演變。

與歷代寫本文獻一樣,民間契約的文字整體風格趨簡就俗。例如,省略漢字部件,“兩”作“![]() ”是省略相同部件;“貳”作“

”是省略相同部件;“貳”作“![]() ”,“添”作“

”,“添”作“![]() ”是直接省略原字中部分構件。又如,部件簡化,“乾”作“

”是直接省略原字中部分構件。又如,部件簡化,“乾”作“![]() ”右部符號化作“乚”;“糧”作“

”右部符號化作“乚”;“糧”作“![]() ”右部用符號“卜”代替;“登”作“

”右部用符號“卜”代替;“登”作“![]() ”上部用符號“又”代替。在簡寫過程中,很多字還會使用形體近同的部件,例如“買”作“

”上部用符號“又”代替。在簡寫過程中,很多字還會使用形體近同的部件,例如“買”作“![]() ”,“賣”作“

”,“賣”作“![]() ”,“管”作“

”,“管”作“![]() ”等下部都形似“夂”形;又如“望”作“

”等下部都形似“夂”形;又如“望”作“![]() ”,“歲”作“

”,“歲”作“![]() ”,“路”書作“

”,“路”書作“![]() ”等相關部件都簡書作“

”等相關部件都簡書作“![]() ”。多姿多彩的簡俗寫法,有些在歷代寫本中已經出現,有些則是首見于民間契約,體現了民間契約對寫本漢字的發展與傳承。

”。多姿多彩的簡俗寫法,有些在歷代寫本中已經出現,有些則是首見于民間契約,體現了民間契約對寫本漢字的發展與傳承。

契約書寫凝聚民間漢字智慧

契約文書的執筆人基本都是當地田農、林農,契約書寫考驗著他們寫字、用字的能力,也展現著他們對漢字的認知,閃爍著民間智慧。

一些特殊的字詞如“寨(山寨、村寨)”字,清代及以前文書一般都用“寨”,而到民國時出現使用“砦”字的情況,如民國三十六年《姜坤澤等培喜則杉木栽手斷賣契》:“立斷賣栽手字人本砦姜坤澤、文烈、文泮。”我們知道,“砦”和“寨”在近代漢字史上,曾共同作為“柴”的異體字,如《集韻》去聲夬韻士邁切:“柴,籬落也,或作寨、砦。”因同為“籬笆、柵欄”義的“柴”之異體,“砦”因而與“寨”同義,并進一步用作“寨”之“村寨”義。明清典籍中“砦”用作“寨”的異體例證頗多,契約書寫者能夠準確使用這一對異體字,說明當時的漢字普及程度較高。

更為寶貴的是,我國貴州、云南、內蒙古、湖南、湖北、福建等地文書的執筆者,他們不僅突破了漢字記憶、使用的困難,并且對漢字書寫有較高體悟,通過寫和用,當地民族的語言文化實現了與漢字文化的接觸與交融。例如,加池苗寨契約常見“丿坡”一詞,初見不知何意,對比當地文書發現有異文作“撇坡”“白坡”“迫坡”“北坡”等,且苗音“撇”“白”“迫”“北”諸字音近,“丿”音“piě”,正是“撇”的民間寫法,“丿坡”即斜坡,記作“丿”既保留了漢字象形的意味,也見證了漢苗音接觸的史實。

民間契約中漢字簡化趨勢進一步加強,其中很多是民間書手的貢獻。例如,乾隆十七年《姜老井山林斷賣契》:“當日憑中![]() 定價銀足色紋艮(紋銀)三兩八錢整。”又如,民國三十一年《陳門楊氏姜彩子陳世冬、陳世良賣柴山樹木墦地契》:“母子

定價銀足色紋艮(紋銀)三兩八錢整。”又如,民國三十一年《陳門楊氏姜彩子陳世冬、陳世良賣柴山樹木墦地契》:“母子![]()

![]() (謪議),情愿將到祖遺土名小沖尚巖坡”中“

(謪議),情愿將到祖遺土名小沖尚巖坡”中“![]() ”“

”“![]() ”是“議”的簡省俗字,宋元以來,“義”簡化作“義”,“言”簡化作“讠”,故“議”的簡化字今作“議”,但這一進程中,還經歷了從“議”到“

”是“議”的簡省俗字,宋元以來,“義”簡化作“義”,“言”簡化作“讠”,故“議”的簡化字今作“議”,但這一進程中,還經歷了從“議”到“![]() ”和“

”和“![]() ”的中間環節,簡化軌跡是:議→

”的中間環節,簡化軌跡是:議→![]() 、

、![]() →議。類似的情形還有“開”作“

→議。類似的情形還有“開”作“![]() ”,“關”作“関”或“

”,“關”作“関”或“![]() ”,“謪”作“

”,“謪”作“![]() ”,“識”作“

”,“識”作“![]() ”,“論”作“

”,“論”作“![]() ”等很多,但傳世文獻鮮少看到這些字形,以至于現行字書《漢語大字典》《中華字海》等均未收錄。恰巧是這些常見于契約的簡體字,透露著漢字簡化的具體過程和細節。

”等很多,但傳世文獻鮮少看到這些字形,以至于現行字書《漢語大字典》《中華字海》等均未收錄。恰巧是這些常見于契約的簡體字,透露著漢字簡化的具體過程和細節。

民間契約豐富的寫字、用字現象,一方面是由于在民間書寫傳播過程中,人們對漢字形體特點、變化方式、書寫技巧有了更深的實踐和理解,不自覺地發展傳承了歷代寫本及其漢字傳統。另一方面是契約當事人對漢字所記錄的契約內容、語言信息的習以為然,是他們心理認知、文化體驗的真實流露。

契約流通表達文化認同

近代民間契約雖出自于不同地域、民族乃至不同文化階層,但其文本風格、契約內容和書寫特點卻展現出高度的一致性。其原因不僅是身處社會經濟活動中的人們對古代契約及其效應、精神的認可;更是人們在契約活動中,對漢字的書寫方式、表達內容、發展變化的認同,根本上是對作為通用文字與文化載體的漢字的認同。

在契約中,人們對漢字所表達的內涵和文化形成了更為共通的認識。即便在多民族聚居地,各兄弟民族也會遵循漢字的表達習慣,使用意義相同或相近的字詞來擬定契約內容。例如,光緒元年《雷連送山場賣斷契》:“倘有不明系是送出頭抵擋,不涉錢主之事。”其中,“出頭抵擋”,福建畬族文書又作“出身抵擋”;土默特、清水江、云南昆明等地文書多作“一面承當”,石倉契約多作“一力承當”,福建廈門文書多作“賣主抵當”,這些字詞表達的內涵是相同的,表現出不同地域、民族和方言的人們在漢字書寫中的文化認同。

契約讓漢字書寫向民間下沉,成為人們文化表達、交流的窗口,獲得更為龐大的書寫群體和更為廣泛的社會基礎。例如,契約中對土地、房屋的書寫地域特色顯著,南方各地契約中的“田”,貴州屯堡地區多為水田、科田;徽州有板田、小買田、大買田;浙江多稱民田、墾田,寧波等地把祖上所遺田稱祖田、祀田;江西多稱田皮;廣東通稱田坦、沙田,又有圍田、潮田、桑田、咸田、洲田、魚塭等各種形制,展示了各地水土風貌的不同。一些民族地區的契約中,還有大量民族文化的書寫,如清水江文書中豐富多彩的民族村寨、地名文化;土默特契約中獨具特色的人名景觀;畬族文書中的畬漢通婚習俗等,通過漢字書寫展示了不同地域、民族的社會活動和文化生活。

契約里的字形都能與歷代碑刻、寫本、刻本文字形成良好的印證,共同勾勒漢字發展演變的完整面貌。例如,乾隆八年《石倉賣田契》:“其田任憑![]() 業,日后并無兄弟子侄二三言說。”據契約套語“任憑買主管業”,我們知道“

業,日后并無兄弟子侄二三言說。”據契約套語“任憑買主管業”,我們知道“![]() ”是“管”的俗寫,這一寫法在契約中并不多見,“

”是“管”的俗寫,這一寫法在契約中并不多見,“![]() ”下部當是草書變體,敦煌文獻“官”書作“

”下部當是草書變體,敦煌文獻“官”書作“![]() ”“

”“![]() ”等,明清刊刻小說“管”作“

”等,明清刊刻小說“管”作“![]() ”形,可相印證。此類案例不勝枚舉,揭示了契約漢字與傳世漢字的淵源關系,以及漢字在不同文獻載體中的演變規律及共性。

”形,可相印證。此類案例不勝枚舉,揭示了契約漢字與傳世漢字的淵源關系,以及漢字在不同文獻載體中的演變規律及共性。

漢字文明的發展演化,既要依賴不斷流傳的文獻傳播體式,也要依靠不斷擴散的書寫群體。近代大規模的契約活動,拉近了不同地域、民族、階層文化溝通的距離,共同書寫鮮活的漢字形態演變史、推廣普及史。民間大眾在書寫、簡化、認知上的智慧創造為漢字文化認同和漢字文明傳承提供了不竭動力。