作者系國家社科基金青年項目“宋至清圖書易學研究”負責人、湖南大學岳麓書院副教授

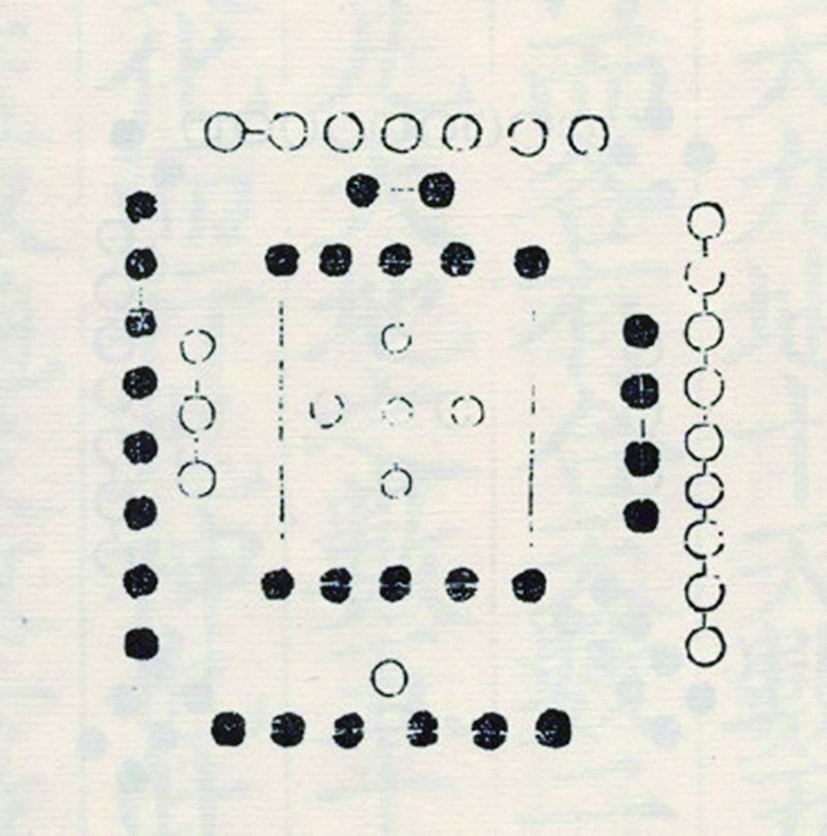

河圖作者/供圖

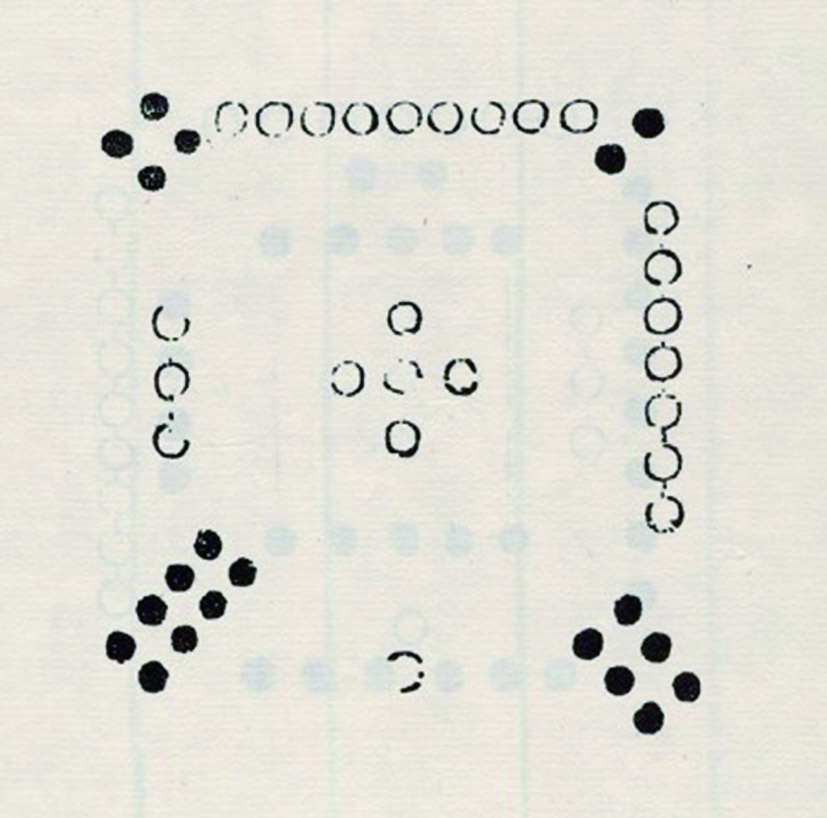

洛書作者/供圖

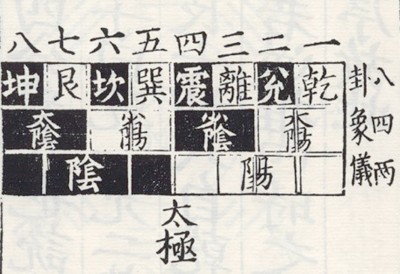

先天八卦次序圖作者/供圖

北宋時,經儒家士大夫與學者的不斷努力,儒學終得復興,再次成為學術主流。在這一過程中,《周易》作為儒家“群經之首”,自然受到廣泛關注。以周敦頤、邵雍、朱熹為代表的宋代學者除對《周易》經傳加以新注之外,還進行了一項創造性的工作,即繪制出以《河圖》《洛書》、先天圖、《太極圖》為代表的諸多《周易》圖像。

相比于抽象的《周易》符號和晦澀難懂的卦爻辭,這種“以圖解《易》”的方法無疑更為直觀清楚。因此,以河洛、先天、太極之學為核心內容的圖書易學,也在創立后得到迅速發展,成為宋、元、明三代易學中的“顯學”。

褪去神秘色彩的《河圖》與《洛書》

《河圖》《洛書》作為中國歷史中的古老傳說,一直以來都身披濃重的神秘色彩。先秦時期的歷史文獻中,《河圖》《洛書》的出現頻率很高,《尚書》《論語》《易傳》《禮記》中都能見到。在這些記載中,《河圖》《洛書》要么被解釋為伏羲創作《周易》的靈感來源,要么被附會為上天賜予的祥瑞或寶物。如孔子就曾經在晚年慨嘆道:“鳳鳥不至,河不出圖,吾已矣夫!”也就是說,如果沒有《河圖》這種祥瑞降臨,那么孔子沒有成為圣王的可能了。漢代之后,隨著陰陽五行學說的興起,《河圖》《洛書》身上附著的這種神秘色彩也愈演愈烈。東漢時,甚至已經發展出了神龜背刻《河圖》從黃河走出、龍馬背負《洛書》從洛水降臨的傳說。這種傳說雖然荒誕不經,但在漢唐時期卻頗為流行。

然而,細究這些先秦兩漢古籍中的記載,不難發現它們雖然都把《河圖》《洛書》講得神乎其神,但卻沒有哪本書講清《河圖》《洛書》究竟記載了什么內容。以至于到唐代,雖然大家都對《河圖》《洛書》津津樂道,但《河圖》《洛書》卻并沒有任何實際的學理意義。

這一情形在北宋時發生了變化。一方面,隨著儒學的復興,儒家士大夫非常關注對于《周易》之道的理解,胡瑗、程頤、司馬光、歐陽修、蘇軾等大學者都留下了闡釋《周易》的著作。另一方面,宋代之前的易學存在兩種主流范式,一種是專注于取象配物的象數易學,一種是重在闡發《周易》卦爻辭與《易傳》之理的義理易學。許多宋代學者對這兩種固有模式也開始感到不滿,于是他們便以《河圖》《洛書》作為突破口,創造性地賦予了《河圖》《洛書》以實質性內容,從而開創了易學發展的新方向。

宋代學者所繪制的《河圖》《洛書》,以抽象的黑白點線為基本符號,以自然數的數理變化以及其與方位的關系為主要內容。這樣一來,《河圖》《洛書》便不再是僅具神秘色彩的上古傳說,而是具有了數理意涵的理論圖示。

其中,我們如今能見到的五十五點《河圖》,便是根據《系辭》中所記載的“天地之數”理論,將一至十十個自然數分為“一六”“二七”“三八”“四九”“五十”五個數組,并依次分居北、南、東、西、中五方。這一數理變化系統,也被賦予了《周易》卦爻體系創作原理的理論意義。而四十五點《洛書》則是以一至九這九個數分居四正、四維與中央,用以闡釋“九宮”變化之數理。

可以說,《河圖》《洛書》之所以能在易學領域具備無可取代的理論與學術價值,便始于宋代學者在褪去其神秘色彩之后,創作出的這種圖像形態。

朱熹對圖書易學發展的巨大影響

依據《宋史》的記載,黑白點圖示《河圖》《洛書》的創作可以追溯到五代末期的陳摶。然而這種記載也只是一種源自北宋時期的傳說,并沒有實際證據。從我們如今所能見到的史料來看,黑白點圖示《河圖》《洛書》最早出現在北宋劉牧編纂的《易數鉤隱圖》中。

然而,劉牧版本的《河圖》《洛書》雖然已經采用黑白點線為圖示符號,并以“天地之數”和“九宮”為主要內容,但在他的“河洛”系統中,卻是以四十五點圖為《河圖》,五十五點圖為《洛書》,與今本《河圖》《洛書》剛好相反。

為什么會存在這種完全顛倒的差別呢?

其原因在于,在劉牧創造了黑白點圖示《河圖》《洛書》后,這一“河洛”圖像體系雖有一定傳承和發展,但引起的反響卻非常有限。直到南宋大學者朱熹編訂《周易本義》時,將這兩幅《河圖》《洛書》收入其中,其學術影響才逐漸擴散。只是,朱熹在收錄劉牧版《河圖》《洛書》時,卻對調了二者的內容。在朱熹看來,五十五點圖所揭示的“天地之數”,源自于《易傳》中的《系辭》,其與《周易》卦爻系統在學理上是密不可分的,應當承擔《河圖》的理論意義,被定位為伏羲創作卦爻的理論源泉。相比之下,四十五點圖所展現的“九宮”之理,則與《尚書·洪范》中所記載的大禹治國理政的“九疇”之法更為契合,故而應當承擔《洛書》的歷史定位和理論職責。正是由于朱子這種對調《河圖》《洛書》的處理,才奠定了“河洛”的理論意義,讓其哲學價值得到了飛躍性提升。

除對調《河圖》《洛書》外,朱熹還在先天圖和《太極圖》的圖像流傳中有著舉足輕重的歷史地位。先天圖共由四幅圖像構成,其主要內容是闡述八卦、六十四卦的次序和方位。事實上,早在《易傳》的《說卦》篇中,已經記載有明確的八卦次序與方位理論。在這種理論中,離、坎、震、兌四卦分居正南、正北、正東、正西,既是一種權威的方位坐標,也能夠進一步拓展,與春、夏、秋、冬或青龍、白虎、玄武、朱雀等理論系統相配合,用來解釋自然現象變化的現實意義。這種古老的八卦方位理論不僅為歷代儒家學者所熟悉,更作為一種空間坐標理論,傳播到了北涼、吐蕃等少數民族地區,并作為重要元素出現在了石塔、唐卡等建筑藝術作品中,成為了當地民族文化的重要組成部分。

然而,到了宋代之后,邵雍等學者不再滿足于這種流傳已久的八卦理論,開始嘗試著另辟蹊徑,探尋八卦符號體系變化中的其他可能。朱熹在邵雍發明的“加一倍法”等數理學說的基礎上,發明了“逐爻漸生法”,并以黑白點、塊為形式,繪制出了《先天八卦次序圖》;又以“乾南、坤北、離東、坎西”為坐標,繪制出了更合于儒家倫理的《先天八卦方位圖》。為了與“先天八卦”加以區分,宋代學者又把《說卦》中的八卦次序和方位稱為“后天八卦”。需要注意的是,雖然頂著“先天”之名,但無論是《先天八卦次序圖》還是《先天八卦方位圖》,都產生于宋代,是遠遠晚于后天八卦的。在《周易本義》中,朱熹并未貪功,將先天圖的作者讓給了邵雍,但如果沒有朱熹的理論改造與圖像創作,如今的先天圖系統是無法構建完成的。

除此之外,朱熹對《太極圖》的理論闡發也作出了無可取代的重要貢獻。朱熹闡釋的《太極圖》,并不是為現代人所熟悉的產生于明代的陰陽魚《太極圖》,而是濂溪先生周敦頤所繪制的《太極圖》。不過,雖然后者問世于北宋初年,產生年代較早,但初期的影響卻非常有限,且莫衷一是。如果沒有朱熹親自下筆寫作《太極圖說解》,在本體意義上闡釋周敦頤所提出的“無極而太極”觀念,并將《太極圖》與《周易》之間做出了截然二分的結構性處理,《太極圖》就不可能產生在宋、元、明、清四代的歷史影響,周敦頤亦難以擁有“北宋五子”之首的學術地位。

由此可見,朱熹在河洛、先天、太極圖學的定型與闡釋中,都擁有無可取代的重要地位,堪稱圖書易學圖像與理論體系構建、發展過程中的第一功臣。

“象數”“義理”“圖書”三分方案

自朱熹確立了《河圖》《洛書》、先天諸圖以及《太極圖》的圖像形態與詮釋方向后,圖書易學便得到了迅速發展,在元、明兩朝蔚為大觀。雖然這一模式在清代初年受到了黃宗羲、黃宗炎、毛奇齡、胡渭等學者的質疑,但不可否認的是,圖書易學已經成為了《周易》經學中的重要組成部分。

然而,肇興于宋代的圖書易學,究竟應該在易學史中居于怎樣的歷史地位?這卻是一個值得討論的問題。

歷史上最有影響的易學史宗派區分,便是《四庫全書總目》所提出的“兩派六宗”說,也就是將易學分為象數、義理兩派,象數派又細分為占卜、禨祥、造化三宗,義理派則分為老莊、儒理、史事三宗。依據《四庫提要》的這種區分方式,圖書易學因為與陳摶、邵雍的糾葛,只能被劃分到象數派之造化宗。可事實上,以《河圖》《洛書》為代表的圖書易學之所以能在易學史上成為流行數百年之“顯學”,并不只是因為托陳摶、邵雍之名而在象數乃至民間術數領域產生的影響,更是在經由朱子改造之后,對《周易》創作源流、卦爻系統之數理基礎、易學概念與易學哲學闡釋等重要問題上做出的創新性發展。

但從另一個角度來說,圖書易學雖然在義理上創造頗豐,也確實在形態上創造性地繪制出了河洛、先天、太極等各類《周易》圖像,這些易圖在歷史上產生的變化形態多達數千種。因此,圖書易學又與程頤、張載等人以儒家義理闡釋《周易》經傳的義理派儒理宗易學有著本質性的區別。由此可見,《四庫提要》的“兩派六宗”分類法,無法對圖書易學給出合理安置。

《周易》之詮釋歷來以方法眾多、模式各異著稱。因此,對易學流派之區分,也必須注意到其復雜性。一方面,我們不能對孟喜、京房、鄭玄等漢代學者在象數易學領域的貢獻視而不見;另一方面,王弼、程頤等學者“以理解《易》”之法,也是《周易》能一直維系“群經之首”地位的關鍵。但除此之外,在劉牧、邵雍、朱熹等人的不斷努力下,圖書易學無論是在“以圖解《易》”的方法層面,還是“融合數理”的義理闡釋層面,均徹底突破了既有的象數、義理兩派之局限。無論從解《易》模式還是歷史影響上來看,以“象數”“義理”“圖書”三分易學史之天下,才是一個更為合理的修正方案。