作者:閻守誠,系閻宗臨之子、首都師范大學歷史學院教授

圖片由作者提供

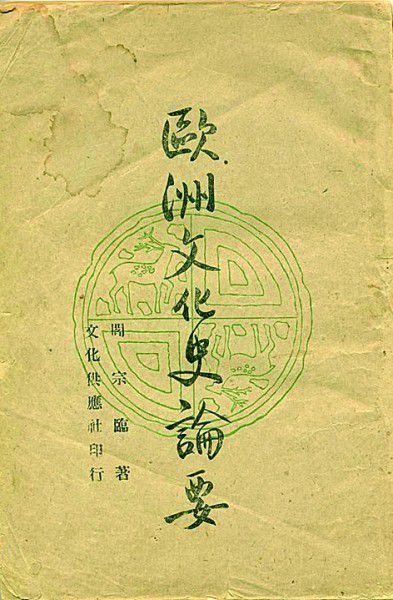

圖片由作者提供

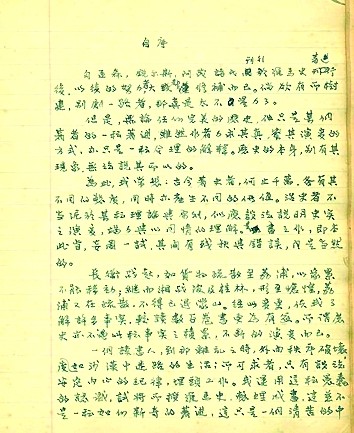

閻宗臨手稿。圖片由作者提供

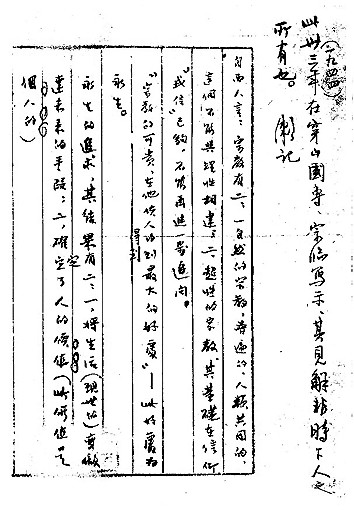

梁漱溟批注的閻宗臨手稿,收于《梁漱溟往來書札手跡》(大象出版社2009年版)。圖片由作者提供

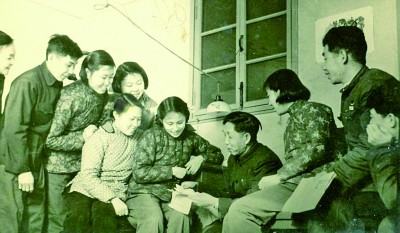

1954年,閻宗臨(右四)和學生在一起。圖片由作者提供

【述往】

學人小傳

閻宗臨,1904年出生,1978年去世,山西五臺人。歷史學家。1929年入瑞士弗里堡大學學習,1936年獲博士學位。1937年回國,先后在山西大學、廣西大學、桂林師范學院、中山大學等校任教。1950年回山西大學任教。著有《杜赫德的著作及其研究》《近代歐洲文化之研究》《歐洲文化史論要》《巴斯加爾傳》等,主要著述被整理成《閻宗臨文集》。

我的父親閻宗臨出生于清末,祖祖輩輩都是偏僻小山村的農民。他那一代學者,一般都是出身于書香門第或世家大族,至少是富裕家庭。父親從山西一個小山村的農民子弟成長為史學大師,經歷頗富傳奇色彩,在他那個年代,大概絕無僅有。

從山村到北京

父親出生的小山村在五臺山西麓,有百十戶人家。他7歲進了村里的小學,讀的是《論語》《孟子》等典籍。父親在地里干過農活,也背過水,背過煤。艱苦生活的磨煉,培養了他堅強的意志和吃苦耐勞的精神。他家里的親戚大多數也很貧窮,只有表兄楊西亭是五臺的紳士,家中有些藏書,喜歡讀書的父親,經常跑30多里山路到楊家借書。

1918年冬,父親在本村小學畢業,爺爺打算送他到店鋪去當學徒,早點賺錢補貼家用,父親卻堅持要求繼續讀書。經過一番努力,他的表兄楊西亭答應每年資助20元,爺爺只好在家里不負擔讀書費用的條件下,同意他繼續讀書。這一年,父親14歲,繼續讀書,是他人生中一個重大選擇。

1919年春,父親考入私立川至中學。在這個新式學堂,父親為了維持學業,不得不在課余為學校做雜工賺錢,如打掃教室,清理環境衛生,或刻寫講義,過著半工半讀的生活。盡管生活艱苦,但父親記性好,悟性高,又刻苦努力,學習成績很優秀。

1924年中學畢業,一直很關心他的喬老師問他的打算,他說想當教師。喬老師建議他去北京報考高等師范,并鼓勵他說:“只要你能吃苦,天無絕人之路。”于是,父親拿著喬老師給的10元錢,離開山西,獨自到了北京。

到北京后,父親沒有考上北京高等師范,恰好梁漱溟先生在山東曹州辦的重華書院招生,父親去參加入學考試,考了第一名。出乎父親意料的是:考完試后,梁漱溟親自到小旅店來看望他這個窮學生,梁漱溟不僅答應免除他的學雜費,而且還負擔他的食宿。這無異于雪中送炭,把父親從困境中解脫出來。

在曹州,梁漱溟講學的內容主要是儒家、佛教哲學,父親的志趣在文學和歷史,對這些內容不感興趣。父親想回北京,就把想法跟梁漱溟談了,梁漱溟深為理解,欣然同意,于是他又從曹州回到北京。父親和梁漱溟的這段師生緣雖然短暫,僅一個多月,但梁漱溟學問的博大精深,為人的寬厚善良,對學生的愛護支持,在父親的心中留下了深刻印象,梁漱溟從此成為他終身敬重的老師。

回到北京,10月以后,天氣漸漸寒冷,父親的衣、食、住都成了問題。正在走投無路時,辛亥革命元老景梅九在北京創辦的《國風日報》要復刊,《學匯》副刊需要一個校對,可以食宿在報社。經人介紹,景梅九和父親談話后,同意讓他擔任校對。父親在報社任職,不僅解決了生計問題,而且便于接觸文化界人士,對他的一生來說,是一個重要轉折。

在報社,父親認識了同鄉高長虹。高長虹是狂飆社的創建者。這個20世紀20年代在中國文壇上發揮過重大作用的文學社團,宗旨是要做“與現實的黑暗勢力作戰”的強者,父親也參加了。狂飆社的成員是一群貧窮而不安于現狀的年輕人,他們在文學創作中相互砥礪,有友情,有溫暖,這些對當時漂泊在北京的父親而言,都是極其渴求的。狂飆社的活動,引起魯迅的重視和支持,高長虹和魯迅也有密切的交往。父親對魯迅很欽佩,于是,高長虹帶他去拜會魯迅,這大概是1925年年初的事。從此,父親常去魯迅那里。這在《魯迅日記》里有記載。

有一次,父親問魯迅,青年應該讀什么書?“問后,他抬起頭來,沉默好久,說:‘除線裝書和印度書外,都可讀。不過在平時,我沒有留心過。’”魯迅要讀外國書的主張,對父親出國勤工儉學是有觸動的。父親后來回憶說:“讀洋書成了我青年時代的理想。”

父親之所以能赴法勤工儉學,說來也是機緣巧遇。那時,國風日報社的宿舍新添了一位從上海來的客人。問起來才知道,他是常在《學匯》副刊發表文章的華林,曾在法國勤工儉學多年。華林和父親多次交談之后,很欣賞他艱苦奮斗、勤奮好學的精神,也很喜歡父親誠實謙虛、善良平和的個性。當華林問到父親對自己的前途有什么打算時,父親說:“我的愿望還是想考師范大學,將來當一名教師。”華林說:“你既然想繼續讀書,為什么不到法國勤工儉學呢?”父親說:“我也想去勤工儉學,可是我不懂法文,不知道怎么辦出國手續,到法國后,萬一找不到工作怎么辦?”華林說:“做事情總要冒點險,不過也不要神秘化了。你只要能找到200元錢,就可以去法國了。其他的事,辦出國手續,到法國找工作,我都可以替你想辦法。”華林對于赴法勤工儉學的路徑很熟悉,也有廣泛的人際關系,所以作出了這樣的承諾。可是,對于像父親這樣的窮青年來說,200元無疑是一筆巨款,怎么能籌到呢?朋友建議父親找景梅九想辦法,因為景梅九非常愛護青年。恰好華林和景梅九很熟,就主動與景梅九聯系,懇請他予以幫助。父親出國的經費就由景梅九解決了。

在華林的大力幫助和精心安排下,父親赴法勤工儉學終于成行。他先從北京到天津,然后乘船到上海。1925年12月5日,父親乘坐法國船“安德烈洛奔號”四等艙,走出國門,于1926年1月8日到達法國馬賽,又從馬賽乘火車到巴黎。

在歐洲

父親在歐洲生活了13年,前4年是打工賺錢,后9年是在瑞士弗里堡大學從本科一直讀到取得博士學位。

父親打工的4年,開始的一年多,主要是在一個化工廠做雜工,清潔工、搬運工、油漆工都做過,后來轉到里昂杜比茲人造絲工廠實驗室做清潔工。由于他工作勤奮,善于學習,掌握了實驗技巧,為總工程師萊旦所賞識,提升他為助理員。當萊旦知道父親打工存錢不是為安家,而是為進大學讀書,深為這個刻苦求學的年輕人感動。經萊旦的聯系安排,父親進入弗里堡大學文學哲學學院學習,免費住在圣·宇思丹學生公寓里。

父親從1924年中學畢業到進入弗里堡大學,中間隔了5年多,入大學時已經25歲了,實在是不容易。父親深知學習機會來之不易,讀書特別刻苦認真,學問日漸增長,各科成績都很優秀。天資聰穎,勤奮刻苦,這是父親成為弗里堡大學優秀學生的原因,也是他完成從工人向學者優雅轉身的原因。

父親在校主要學習歐洲的歷史與文化,拉丁文是必修課。拉丁文是“死文字”,深奧難學。父親經過3年刻苦學習,終于熟練掌握了這種語言,考試得到了“造詣高深”“優秀資格”的評價。拉丁文教授對這位東方學生的成績感到驚訝,問他:“你從哪里來的這股毅力?”父親回答說:“我為了了解西方文化的靈魂。”

由于從小的愿望是當教師,父親選修了教育學,因此有機緣認識了教教育學的岱梧教授。1932年父親通過了教育學的考試,獲得了“特優”的好成績。父親拉丁文及教育學考試的優異成績,使岱梧感到震驚,他主動約見父親,得知他刻苦求學的經歷,深為同情和感動。從此,岱梧對他像對自己的孩子一樣,讓他每星期到家里一次,指導他學習,在經濟上也給予幫助。父親為完成碩士、博士論文到意大利、英國、比利時等地查閱資料的費用,都是岱梧資助的。

1933年7月,父親以“特優”的成績通過了法國文學和古代中世紀史的考試,獲得了瑞士國家文學碩士學位。此時,恰逢岱梧當選為大學校長。岱梧決定在學校開設中國文化課,聘請父親講授,并給他一年的假期,可以回國探親,還允許他帶一個未婚妻回來,給予報銷船票。這樣,父親在出國8年后,有了回國的機會。

父親這次東歸是當年10月2日到達上海,再到北平。10月下旬,父親回到闊別10年的家鄉看望了時時在念中的慈母。1933年年底,他從山村回到北平。12月,父親受聘為北平中法大學伏爾泰學院教授,講授法國文學一個學期。這時父親剛30歲,正是而立之年。他一生都在高校工作,沒有做過助教、講師、副教授,而是直接成為教授。

東歸一年中,父親還有一件大事,就是經人介紹認識了我的母親梁佩云。母親是山西清徐人,1909年12月出生于一個官僚家庭。我的外祖父梁成哲是清朝末年最后一科進士,曾留學日本,擅長詩詞書畫,是故鄉的名人。那段時間,父親和母親相遇、相識、相知,于1934年秋天一同返回瑞士。

父親回到弗里堡大學,一邊給學生講中國近代思想史,一邊進入弗里堡大學研究院學習,準備博士學位考試和撰寫博士論文。

按照弗里堡大學的要求,在博士論文答辯之前,要進行專業知識的考核。父親完成博士論文后,在1936年7月順利通過了古代史和中世紀史專業知識的考核,可以進行論文答辯了。

父親博士論文的題目是《杜赫德的著作及其研究》。論文分三個部分:第一部分介紹17世紀末18世紀初耶穌會士與中國的關系;第二部分分析杜赫德的著作,主要是《中華帝國志》;第三部分論述以杜赫德的著作為主的耶穌會士的作品對18世紀法國的影響。

父親認為,18世紀被人稱之為哲學的世紀,對于歐洲,中國是一線光明。給予近代歷史演變重大影響的法國大革命,就是受中國文化的影響和推動而發生的。耶穌會士傳播的有關中國的資料,使18世紀法國的思想家在抨擊宗教、反對專制主義和宣揚寬容的道德時,可以從東方文明中找到適當的論據。由此可以看出中國在世界近代史上所占的地位。

父親的博士論文,觀點新穎,資料翔實,論述清晰,獲得參加答辯的教授一致好評。答辯順利通過,父親獲得博士學位,他的論文于1937年在瑞士正式出版。

難能可貴的是,法國漢學家藍莉(Isabelle Landry-Deron)2002年出版的力作《請中國作證:杜赫德的〈中華帝國全志〉》,在梳理有關《中華帝國全志》的研究史時,專門提到父親在瑞士出版的博士論文,并將其作為“當代著作”列于參考書目中,強調父親的著作引起了作者對其中某些問題的探討。這表明父親的博士論文在法國漢學界是受到關注的。

在弗里堡大學,父親和彼時住在瑞士的法國文學大師、諾貝爾文學獎獲得者羅曼·羅蘭有過難得的交往。

羅蘭由于讀了魯迅的《阿Q正傳》,對中國很感興趣,希望弗里堡大學的朋友找一個懂中國文學的行家幫他了解中國。父親就被推薦去羅蘭那里。當知道他曾經與魯迅有過交往時,羅蘭很高興。在父親介紹魯迅的作品時,羅蘭會提出問題,而且會從中歐文化差異的角度做進一步解釋。對于父親的工作,羅蘭是計時給予報酬的。對父親而言,羅蘭的關愛,起著“家長兼導師”的作用。后來,父親提出希望翻譯一部羅蘭的作品。羅蘭說:“你幫助我了解阿Q,我幫助你了解米開朗基羅。”羅蘭還專門為父親的中譯本寫了一篇不長的序言。1936年,父親完成了《米開朗基羅傳》和那篇寶貴的序言的中文翻譯。1937年父親回國時,這些譯稿與其他圖書資料一同寄往上海,毀于戰火。對此,父親抱憾終生。

共赴國難 情系教育

在弗里堡三年的朝夕相處,父母親之間有了深刻的了解和深厚的感情。1937年7月14日,他們舉行了婚禮。婚后,父親向岱梧談了回國參加抗戰的想法,岱梧從父親的發展和生活出發,勸他留在瑞士,繼續從事剛開始的教學和研究工作。父親婉言謝絕了岱梧的挽留,他回國的決心已定。我曾問過父親:“當時你們為什么一定要回來?”父親的回答是一句簡單的反問:“國家有難,你能不回來嗎?!”這句簡單而質樸的反問,飽含著來自傳統文化積淀的厚重的愛國情懷。那時,母親已經在歐洲有名的弗里堡護士學校完成了學業,獲得了一等護士文憑。父親的愛國之情,母親的深明大義,是多么令人感動。

7月25日,父母親告別弗里堡大學,踏上了回國的行程。他們原計劃是先到上海,再轉赴北平。7月底,北平淪陷,8月中旬,上海開始了淞滬會戰。他們只好改道香港,先期運到上海的行李和圖書資料,全都毀于戰火之中。

9月初,父母親回到了苦難深重的祖國。父親首先想到的是回故鄉。9月中旬,他回到山西太原,受聘為山西大學歷史系教授兼系主任。不久,由于戰事的發展,山西大學停辦。父親應朋友之約,先前往武漢,其后又轉往桂林,先后在廣西大學、桂林師范學院任教,并在無錫國專兼職。抗戰勝利后,父親受聘于中山大學,曾任歷史系主任及歷史研究所所長。1949年,錢穆到廣州,邀請他去臺灣,他拒絕了。1950年,焦菊隱邀請他到北京師范大學,陸侃如邀請他到山東大學,趙宗復、張友漁邀請他回山西大學,父親選擇了回歸故鄉,到山西大學任歷史系主任。此后,他曾任副教務長,1973年再任系主任,直至1978年10月逝世。

父親一生都在大學任教,對教師這個職業情有獨鐘。他以極大的熱忱從事教學工作和教學組織工作,盡管他教學經驗很豐富,但每次講課,不論學生多少,總要認真備課,不斷補充新的資料和相關研究的進展情況,寫成講稿,再去講課。他曾告誡一位即將走上講臺的青年教師:“一個教師登講臺,就像一個演員登舞臺一樣,一定要嚴肅認真,有板有眼,一絲不茍,切不可隨心所欲。”

1960年,大哥守勝從北京大學物理系畢業留校任教。父親馬上寫信鼓勵他安心教學工作,并為他抄錄了希臘史學家普魯塔克的一段話:“一個人的智慧,不是一個器具,有待教師去填滿,而是一塊可燃燒的東西,有待教師去點燃。”在1962年山西大學的開學典禮上,父親發表了題為《談獨立思考》的講話,諄諄告誡大學生們,要胸懷大志,刻苦攻讀,要注意鍛煉自己的思維能力和自學能力,不斷擴大心智的結構和能量,養成獨立思考的習慣。

在桂林的八年,盡管生活艱苦,環境惡劣,但這是父親一生科研成果最豐富的時期。在中西交通史領域,父親寫了《古代中西文化交流略述》和《近代中西交通之研究》,對中西交通史作了概括式的論述。在《清初中西交通史料匯集》的總題目下,父親寫了17篇文章。這些文章是依據父親在歐洲圖書館、檔案館抄回來的材料寫成的,對于這些史料,西方學者尚未察覺到其特殊價值,中國學者又囿于條件而未能見到,或即使見到也難以讀懂。因此,這些文章既具有開創性,也有很高的學術價值。比如,清朝康熙年間,樊守義曾在歐洲停留13年,并將其在歐洲的見聞寫成《身見錄》一書,被認為是中國人寫的第一部歐洲游記。此書原稿藏在羅馬國立圖書館,沒有刊印過,父親將其拍攝成照片帶回國內,標點校注,寫成《〈身見錄〉注略》加以刊布。

此外,父親的研究重點是歐洲文化史,抗戰與文化。父親在桂林發表的第一篇文章《抗戰與文化》論述了中國抗戰必勝的原因。此后,他結合二戰在歐洲的爆發,從文化史觀的角度對各國在戰爭中的表現進行分析,寫了多篇文章,1941年這些文章合集成《近代歐洲文化之研究》一書出版。1944年,父親的專著《歐洲文化史論要》出版。前者是從地理上、空間上研究歐洲各國文化的特點,后者是從歷史上、時間上研究歐洲各時代文化的變化,這兩部著作對歐洲文化一橫一縱的研究,可以互為補充,互為發明。父親還對歐洲文化未來的發展提出三點推測,歷史發展證明他的推測是正確的。

在中山大學,父親寫了《歐洲史要義》和《希臘羅馬史稿》兩部書稿,并發表了一些關于歐洲史的論文。

回到山西大學后,他的研究轉向了,寫了《關于赫梯——軍事奴隸所有者》《古代波斯及其與中國的關系》《關于巴克特里亞古代的歷史》等論文,發表在學校校刊或內部刊物《學術通訊》中。由于這些選題不是國內學術界的熱門課題,發表論文的刊物又沒有什么影響,因此,他也就淡出史學界,變得籍籍無名了。但作為學者,父親對學術是以身相許的,晚年在病中,他寫了一首詩:“史業今生未許休,病床長欲寫春秋。殘陽愿照非洲土,俯首甘為孺子牛。”他認識到非洲將來是學術界要研究的,為給青年學者提供點資料,他在病中翻譯了法國“我知道什么”叢書中四本關于非洲的書,直至病重住院,才放下手中之筆。

父親逝世后,我開始對父親的遺著進行整理和出版。因為我深知父親求學和治學的艱難,這些論著保留下來也很不容易,如果它們在我手里散失或湮滅,就愧對父親在天之靈了。2007年10月我編的《閻宗臨作品》三種,即《中西交通史》《歐洲文化史論》和《世界古代中世紀史》由廣西師范大學出版社出版。《閻宗臨作品》出版后,首都師范大學歷史學院主辦了“閻宗臨先生學術思想研討會”,與會學者從四個方面評價父親的學術貢獻:一是中西會通的治學精神;二是博大精深的學術成就;三是文采橫溢的學術論著;四是愛國主義精神和坎坷的學術命運。學者一致認為,父親是一位被重新發現的史學大師。

2014年是父親誕辰110周年,首都師范大學世界史學科牽頭組成了《閻宗臨文集》編輯委員會,主任由劉新成擔任,學術顧問有齊世榮、劉家和、馬克垚。編委由首師大、北大、清華、北師大等8個高校、科研單位的13名教授組成。編委會盡力把父親的論著搜集齊全,并組織人員進行整理、校訂、編輯。2019年《閻宗臨文集》(四卷本)由商務印書館出版。與此同時,閻守扶、宋若云編的《閻宗臨手稿集》(兩卷本)由國家圖書館出版社作為“近現代學人學術著述叢刊”之一出版。2021年商務印書館又出版了閻宗臨學術經典《歐洲文化史》和《中西交通史》。這些書的出版,對父親論著和手稿的價值做了最好的認定。

2020年8月20日,我和弟弟守扶向國家圖書館名家手稿文庫捐贈了父親《羅馬史》《歐洲史要義》等七部十二冊手稿,時任國家圖書館副館長張志清向我們頒發了捐贈證書。這個名家手稿文庫創立自1954年,收藏有眾多名家手稿,其中就有父親所尊敬的魯迅先生的手稿。與這些名家手稿同處一室,父親的手稿有了最好的歸宿。