作者系國家社科基金青年項目“宋代詞臣文化與文學研究”負責人、西安交通大學副教授

詩文革新與理學思潮是宋代士大夫文化史上的兩大端緒:前者肇始于宋初柳開、田錫等人的“復古”思想,至北宋中期蔚為大觀、引領文壇;后者則以北宋仁宗朝以來的“宋初三先生”為先驅,周敦頤為開創,至南宋發展為學脈龐雜、義理紛繁的論學風潮。

詞垣為詞臣官署的總稱,詞臣是中國古代負責草擬朝廷詔書制誥的臣僚,為皇權所認可的朝中最高層知識精英。宋代詞垣中的主流職官是翰林學士、知制誥(元豐改制前)與中書舍人(元豐改制后)。詞臣通常還兼任科舉省試的考官,因此而具有“學者宗師”的象征地位。以宋代詞垣的仕宦氛圍作為參照面,審視詩文革新與理學思潮的演進形態,我們能夠通過具體的觀念分合、人事糾葛與風尚變遷,察見北宋引領詩文革新的個體人物與作為官僚機構的詞垣之間的復雜關系,以及南宋推崇義理的理學群體與矜尚辭章的詞臣群體之間的分野態勢。

詞垣與北宋詩文革新

詞垣與北宋詩文革新的交涉之勢主要體現于這一潮流的領袖人物歐陽修、蘇軾的詞垣事跡。歐、蘇皆曾仕至翰林學士,他們與詞垣的關系非常復雜。一方面,詞臣的職任給歐、蘇的文章事業提供了仕宦的支撐,歐、蘇作為文壇領袖的重要標志——嘉祐二年歐氏通過主貢拔擢古文后進,元祐時期蘇軾表率門下之士,形成“蘇門四學士”的文人集團,皆是二人擔任翰林學士時的事跡。假如歐、蘇總是位居下僚,其杰出的詩文成就固然可使他們成為文學名家,但我們很難想象,他們在有生之年會成為士林追隨的文壇領袖。然而另一方面,詞垣體制的實際運行與歐、蘇文章事業的理想也存在差異:前者服務于上層權力的意志,隨時要跟從朝政風候的變動而改弦易轍;后者則力圖在文學撰述中自主地揚顯道德立場、精神風貌,追求文名的不朽,關心文章事業的后繼有人。簡而言之,就是重視文學個性與永恒性的價值。歐、蘇作為文壇領袖的個人理想與其身處的詞垣氛圍糾葛纏繞,二者時而相輔相成,時而彼此抵牾。歐、蘇遭遇二者抵牾之時,時而能夠超逸詞垣仕宦常態之外,彰顯個人化、文人式的風范氣魄,時而不得不受其籠罩,屈志服從于詞垣的規制矩范。

歐陽修的詞垣生涯處于較為平和的政治環境,他有限度地受到過政敵的攻擊,但并未招致太大的人生波折。相應地,他的文章事業與詞垣氛圍之間抵牾之態也未以激烈的形式顯現出來。關于這一點,我們可以來看一看歐陽修對于制誥駢文的態度。歐氏早年通過學習駢文得以登科,但后來在洛陽初入仕途時轉而學習古文,從此終生崇尚古文,對駢文頗有貶評。嘉祐六年,歐氏卸去翰林學士之職,升任宰執,這意味著他從此不再執掌草制之責。他為自己曾撰的制誥駢文寫了一篇序文,斥責這類文章“果可謂之文章者歟?……屑屑應用,拘牽常格,卑弱不振,宜可羞也”。這是一番惡劣態度追加式的宣泄。然而,我們要是以為此前歐氏在實際草制時也真是時時抱有如是的態度,那就錯了。曾有這么一件事:歐氏有一名詞垣同僚接到一份頗為繁重的草制任務,讓他一連草擬九篇封賞皇親的詔書,他下筆頗快,一揮而就。我們或許會這樣想,這類高度格式化的官樣文章即便速成,當也不會受到作為古文家的歐氏的青睞。因為歐氏作文,素好修改,顯然不以速成取勝。然而,歐氏卻對此事大加贊賞,徑將作者比作寫《滕王閣序》的王勃。由此,我們頗能想見,在實際草制之務中,歐氏更多地應是掩抑了個人化的文學好惡,努力去適應、融入此中機構的公事程序,并認同其行事規范、評價標準,這樣他的仕宦職事才能正常地進展下去,這構成他服從詞垣規制的一面。

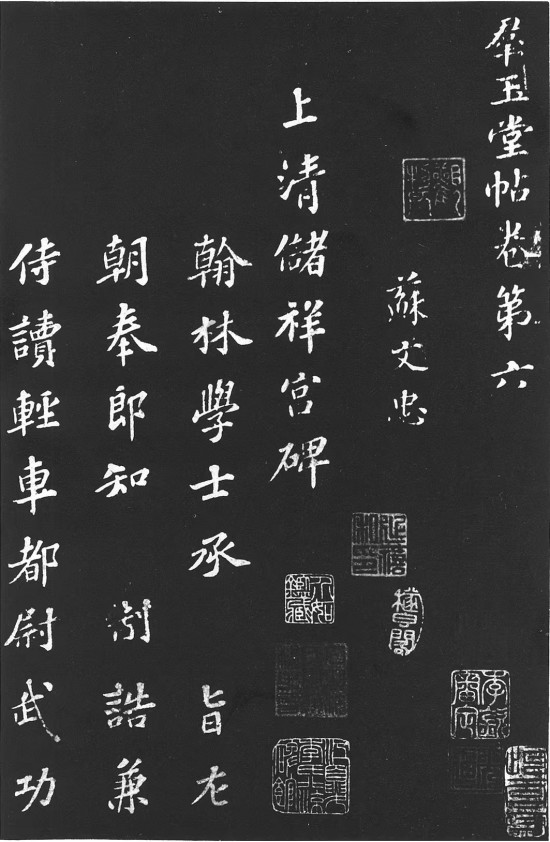

蘇軾的詞垣生涯及其前后的歲月則深陷黨爭旋渦,人生波折極大,其文章事業與詞垣規制運行軌轍之間的相抗態勢則體現得頗為激烈。如元祐時蘇軾在翰林學士承旨任上奉敕撰成《上清儲祥宮碑》。在政治語境中,該文宣揚了元祐之政的導向,但于隨后的紹述時代遭到禁毀,顯露出詞臣應制之作工具功用的短暫性。但在文化語境中,該文撰成于蘇軾文壇領袖位望形成、確立之時。在北宋士人的文事活動中,該文成為士林稱賞追慕的對象,并不以蘇軾的遭貶而被忘卻,體現出蘇軾文學身份之于詞垣仕宦的超然性。及至北宋滅亡后的金朝,該文在文化上的影響依然延續,被金代士大夫傳揚、回味,彰顯出蘇軾文名超越朝代更迭的不朽意義。

蘇軾《上清儲祥宮碑》書法(局部)作者/供圖

詞垣與詩文革新交涉之勢展現出歐、蘇這樣一番風度:他們之于官僚體系,在外在行為上有配合體制的一面,在內在價值上又有超逸權力的氣魄。超越之中存有融通余裕,這或許就是歐、蘇生前能仕至高位、身后又久享令名的一個原因。

詞垣與南宋理學思潮

南宋理學群體長期在地方社會講論、踐行儒學義理,理學家大都淡泊科舉仕宦,鄙視駢文的華美辭章,且極具道德潔好,崇尚道統權威,與皇權的政治權威存在天然的分野。遲至南宋后期,理學界的代表人物朱熹、張栻、呂祖謙、陸九淵去世多年以后,理學方才在真德秀的推動下,得到朝廷的正式認可。而詞科學問是南宋士林的另一大顯學。詞科是北宋哲宗朝設立的一種駢文考試,考選極嚴,專門為朝廷選拔制誥之才,講求雍容華美的駢體文風。至南宋一代,詞科考試更為流行,士林競逐之況甚盛,以詞科步入仕途,由館閣而入詞垣,成就為一代制誥手筆——這是當時不少士人學業、仕宦上的志向,其中優異者將之變成了現實。南宋著名詞臣如周必大、洪適、洪遵、洪邁等皆具有詞科入等的資歷,可以說,詞科經歷是南宋詞臣一層鮮明的文化背景。這類詞垣臣僚對現實的皇權有著根深蒂固的依附性,對抽象的理學義理有一定知識上的興趣,但并不愿躬身實踐陳義過高的道德理想。在南宋一朝的很長時間里,理學家與詞臣這兩個士大夫群體在宏觀的文化取向上存在分歧,在具體的人事交涉中也多有矛盾沖突。在理學家看來,詞臣大多是占據要津、耽于文華、作風不謹、急于仕進的輕薄之輩。在詞臣看來,理學家大多是偏居地方、仕宦不顯、固執義理、責人過嚴的迂腐之輩。

《真德秀像》(南薰殿舊藏)作者/供圖

及至晚宋,真德秀努力想使上述的人事分野有所改觀。真德秀早年是一名詞科考試的成功者,后來又在詞垣任職,仕至翰林學士。真氏立朝以后,成為理學官方化進程之中的關鍵人物——是他促成了晚宋朝廷正式推尊理學。從表面上看,真氏應是融合詞臣文化與理學文化的典型人物,然而,其實終真氏一生,他也無法調和這二者之間的內在分歧。如果說在真氏之前的時代里,理學文化與詞臣文化的分野主要體現于不同人群之間的矛盾分歧,那么在真氏時代,這二者之間的分野則更多是投射為同一人物身上文化立場的自我矛盾性。真氏生平有這么一則事跡:他很器重自己一名叫王埜的下屬,遂收為門人。真氏起初想教王埜詞科學問,但王埜拒絕說詞科只重記誦辭藻,自己想學的是義旨深奧的理學,于是,真氏就更器重他了。這個故事的本意或是想表彰王埜敢于在尊長面前直抒己見,但它無意間也透露出真氏文化取向的矛盾性:他面對詞科與理學的分歧,無法從根本上調和,或是決然作出取舍,只能采取尷尬的兩可態度。這種自我矛盾性一直在真氏的學術、仕宦生涯之中延續。

詞垣與理學思潮交涉之勢顯示出南宋理學群體陳義甚高的道德標準與常態的官場氛圍存在難以調和的矛盾。這或許就是大多數理學家難以立朝、置身高位的原因之一。

多年以來,文史學界中頗有學者提倡將思想史的發展脈絡置于歷史生活的實態中予以觀照。這一學術取向要求研究者運用豐富的史料建構歷史生活的情境,以歷史的想象力還原古人在此情景中的行事動機,對古人抱以一種“了解之同情”的共情態度。于此,古人的思想圖景不再僅僅局限于高遠的智識理念,而更具化為真切的人情向背。以詞垣的氛圍作為參照面,考察宋代詩文革新、理學思潮的人事變遷,研究思路即有承于以上理念。其在文化史的抽象意涵之外,更能揭示宋代士人社會中個體生命、特定群體對于仕宦場域的多面態度,這里既有服從規制的依順之意,亦有越出矩范的超逸之氣,既有高自標舉的難合之處,亦有費心調和的兩難之態,比比皆是紛繁世相的鮮活呈現。