作者系國(guó)家社科基金西部項(xiàng)目“甘青新地區(qū)‘賢孝’文本搜集、整理和研究”負(fù)責(zé)人、蘭州理工大學(xué)文學(xué)院副教授

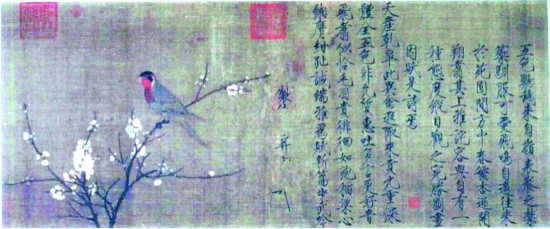

宋徽宗趙佶《五色鸚鵡圖》(現(xiàn)藏于美國(guó)波士頓美術(shù)館)作者/供圖

中國(guó)古代文學(xué)按其屬性可分為雅俗兩大類。鄭振鐸提出:“‘俗文學(xué)’就是通俗的文學(xué),就是民間的文學(xué),也就是大眾的文學(xué)……差不多除詩(shī)與散文之外,凡重要的文體,像小說(shuō)、戲曲、變文、彈詞之類,都要?dú)w到‘俗文學(xué)’的范圍里去。”黃冬柏認(rèn)為:“‘雅文學(xué)’是指流行于文人士大夫之間的,以‘溫柔敦厚’為創(chuàng)作規(guī)范、以詩(shī)詞和散文為主要體裁的文學(xué)作品;而‘俗文學(xué)’則指在平民百姓之間流行的,以小說(shuō)、戲曲以及說(shuō)唱文藝為常見體式的文學(xué)作品。”自古至今,盡管有關(guān)中國(guó)古代雅俗文學(xué)的論述頗為豐富,但鮮見有結(jié)合作品中的同一形象來(lái)加以觀照。

鸚鵡有白、紅、黃、綠等色,美麗聰慧,善學(xué)人語(yǔ),受到大眾的普遍喜愛。中國(guó)古代雅俗文學(xué)作品中都塑造有大量的鸚鵡形象,與出現(xiàn)的其他飛禽走獸形象迥然不同,堪稱是中國(guó)古代雅俗文學(xué)的觀照典型。

從作家文人到平民百姓:鸚鵡形象的創(chuàng)作者

鸚鵡形象的創(chuàng)作者經(jīng)歷了從作家文人到平民百姓的過(guò)程。雅文學(xué)中的鸚鵡形象主要出現(xiàn)于作家文人創(chuàng)作的辭賦和詩(shī)歌等中,創(chuàng)作者的姓名能夠確定。辭賦方面,禰衡《鸚鵡賦》是中國(guó)古代雅文學(xué)中第一篇書寫鸚鵡的傳世名作。薛蕓秀指出:“自禰衡寫作《鸚鵡賦》之后,緊接著便出現(xiàn)了一個(gè)賦詠鸚鵡的高潮,與他同時(shí)代的賦家中就有五位。統(tǒng)計(jì)漢末至明清,共有七十余位賦家創(chuàng)作了八十余篇同類賦。”詩(shī)歌方面,唐代杜甫、白居易和杜牧,宋代王安石和范仲淹,明代李夢(mèng)陽(yáng)和方孝孺,清初曹一士等一大批作家都寫有《鸚鵡》。宋代周韶,清代王煐、梁清標(biāo)和張劭等寫有《白鸚鵡》,白居易和梁清標(biāo)等寫有《紅鸚鵡》,明代馬愉寫有《黃鸚鵡詩(shī)》,明代張居正寫有《黃鸚鵡》和《五色鸚鵡》,明代陳鑒和明末清初的陳瑚寫有《綠鸚鵡》等。

俗文學(xué)中的鸚鵡形象主要出現(xiàn)于平民百姓創(chuàng)作的說(shuō)唱詞話和寶卷等中,創(chuàng)作者的姓名都沒有標(biāo)明。俗文學(xué)中的鸚鵡形象最早見于敦煌莫高窟藏經(jīng)洞所藏唐代詞文《百鳥名——君臣儀仗》,其中的鸚鵡不是主人公。鸚鵡作為主人公形象最早見于明憲宗成化年間說(shuō)唱詞話刊刻本《新刊全相鶯哥行孝義傳》,1967年出土于上海市嘉定縣宣氏婦人墓,由北京永順堂書坊刻印。寶卷方面,今所見《鸚兒寶卷》最早為清代同治十一年(1872)金陵刻本,現(xiàn)存于臺(tái)灣傅斯年圖書館。古月齋藏《鸚兒寶卷》為清代光緒辛巳(1881)常州樂善堂刊本,是大陸所存最早版本。江蘇鎮(zhèn)江、常州等地保存有清代流傳下來(lái)的《鸚哥寶卷》,青海河湟地區(qū)和寧夏石嘴山市亦存有《鸚哥寶卷》。河西寶卷中有多部作品,《涼州寶卷》《金張掖民間寶卷》和《酒泉寶卷》中名為《鸚鴿寶卷》,《河西寶卷選》和《民樂寶卷》中名為《鸚哥寶卷》,《永昌寶卷》中名為《鸚哥盜桃》,《甘州寶卷》中名為《小鶯鴿吊孝寶卷》,《山丹寶卷》中名為《鶯鴿盜梨寶卷》。這些說(shuō)唱詞話和寶卷中的主人公無(wú)論是鶯哥、鸚兒還是鸚哥、鸚鴿、鶯鴿其實(shí)都是鸚鵡。

從個(gè)體情懷到集體意識(shí):鸚鵡形象的意蘊(yùn)

雅文學(xué)中鸚鵡形象的意蘊(yùn)重在表現(xiàn)作家文人的個(gè)體情懷。禰衡《鸚鵡賦》明寫鸚鵡,實(shí)則抒寫個(gè)人生不逢時(shí)、懷才不遇的內(nèi)心感喟。宋代洪邁評(píng)價(jià)為:“觀其所著《鸚鵡賦》,專以自況,一篇之中,三致意焉。”表現(xiàn)作家文人個(gè)體情懷的辭賦語(yǔ)言一般較為艱深晦澀,甚至帶有駢儷化特征。以曹植《鸚鵡賦》為例,其中有:“常戢心以懷懼,雖處安其若危。永哀鳴其報(bào)德,庶終來(lái)而不疲。”表現(xiàn)作家文人個(gè)體情懷的詩(shī)歌語(yǔ)言一般是含蓄典雅的。杜甫《鸚鵡》詩(shī)中有:“未有開籠日,空殘舊宿枝。”李夢(mèng)陽(yáng)《鸚鵡》詩(shī)中有:“學(xué)語(yǔ)疑矜媚,垂頭知自傷。”王煐《白鸚鵡》詩(shī)中有:“非徒摧羽毛,旋已失魂魄。”它們都寄寓著作者本人的內(nèi)心情懷。這些辭賦和詩(shī)歌作品重在托物言志、借物抒情,具有含蓄蘊(yùn)藉的審美風(fēng)格;采用的修辭手法有象征、暗喻和雙關(guān)等。曹丕提出的“詩(shī)賦欲麗”觀點(diǎn)已經(jīng)對(duì)其語(yǔ)言特征作了高度概括。

俗文學(xué)中鸚鵡形象的意蘊(yùn)重在表現(xiàn)平民百姓的集體意識(shí),很少抒發(fā)作者本人的內(nèi)心感懷。說(shuō)唱詞話和寶卷中的鸚鵡全都以擬人化手法被塑造成了“孝子”形象,蘊(yùn)含有推崇孝子與中國(guó)傳統(tǒng)孝道的集體意識(shí)。同時(shí),說(shuō)唱詞話和寶卷中的鸚鵡形象蘊(yùn)含有輕視功名利祿和敢于反抗皇權(quán)的集體意識(shí)。以《涼州寶卷》中的《鸚鴿寶卷》為例,鸚鴿憑借智慧逃出鳥籠后不但當(dāng)面拒絕了仁宗皇帝封賞的“鸚鴿丞相”官職,還說(shuō)道:“世上人哪一個(gè)不想做官,我在那仙果山修真養(yǎng)性。享榮華享富貴人人都愛,不想說(shuō)到后來(lái)能躲閻君。陽(yáng)世上犯王法罪不可輕,叫一聲宋王爺細(xì)細(xì)想清。伴君王如伴虎誰(shuí)不知道,你要我留朝中萬(wàn)萬(wàn)不能。”這些特征是所有雅文學(xué)作品中鸚鵡形象所不具備的。說(shuō)唱詞話和寶卷重在敘事,情節(jié)繁富,語(yǔ)氣酣暢淋漓,具有剛健清新的審美風(fēng)格;采用的修辭手法有明喻、夸張等。說(shuō)唱詞話和寶卷中的一些詞語(yǔ)帶有鄭振鐸論及俗文學(xué)語(yǔ)言特質(zhì)時(shí)所指出的“相當(dāng)?shù)拇直伤讱狻薄?/p>

從不變性到“互文性”:鸚鵡形象的文本

塑造鸚鵡形象雅文學(xué)作品的單一文本除了個(gè)別字詞在不同版本之間有不同之外,絕大多數(shù)一直固定不變,不同作品文本之間的“互文性”較為弱化。與中國(guó)固有的“互文”概念不同,當(dāng)代西方文論中的“互文性”概念最早由法國(guó)符號(hào)學(xué)家朱莉婭·克里斯蒂娃提出:“任何文本的建構(gòu)都是引言的鑲嵌組合;任何文本都是對(duì)其他文本的吸收與轉(zhuǎn)化。”童慶炳認(rèn)為:“其實(shí)這個(gè)說(shuō)法與中國(guó)古代的用典的意思是相似的。”禰衡《鸚鵡賦》對(duì)古代雅文學(xué)作品影響深遠(yuǎn),清代仇兆鰲評(píng)析杜甫《鸚鵡》一詩(shī)時(shí)指出:“朱鶴齡曰:此詩(shī)似檃括禰衡賦中語(yǔ)。聰明,則‘性辯慧而能言兮,才聰明以識(shí)機(jī)’也。別離,則‘痛母子之永隔,哀伉儷之生離’也……”可以看出中國(guó)古代雅文學(xué)作品文本之間的“互文性”主要是在用典方面。

塑造鸚鵡形象俗文學(xué)作品不同文本之間的“互文性”非常明顯。根據(jù)已有研究成果,俗文學(xué)中的鸚鵡作為“孝子”形象最早源自佛教早期漢譯本典籍《雜寶藏經(jīng)》中的《鸚鵡子供養(yǎng)父母緣》故事。《新刊全相鶯哥行孝義傳》中的鳳凰率領(lǐng)眾鳥趕來(lái)幫助主人公安葬母親情節(jié)與《百鳥名——君臣儀仗》存有“互文性”。說(shuō)唱詞話和寶卷文本在承續(xù)《鸚鵡子供養(yǎng)父母緣》中鸚鵡孝親主旨的基礎(chǔ)上,單一文本對(duì)其他同一故事文本不斷進(jìn)行吸收和轉(zhuǎn)化。再加上由上述八部河西寶卷演化而來(lái)的涼州賢孝《白鸚哥盜桃》《鸚鴿盜桃》和《鸚哥記》,河州賢孝《鸚哥孝娘》和《鸚鴿孝娘》,西寧賢孝《白鸚哥記》《白鸚哥吊孝》和《白鸚哥哭母記》,青海河湟地區(qū)回族宴席曲《白鸚哥》等,其作品文本之間的“互文性”就更為明顯。

從對(duì)立性到交融性:雅俗文學(xué)的關(guān)系

鸚鵡形象能夠形象闡釋中國(guó)古代雅俗文學(xué)之間的相互關(guān)系。一方面它們之間具有對(duì)立性。劉勰認(rèn)為:“是以繪事圖色,文辭盡情,色糅而犬馬殊形,情交而雅俗異勢(shì)。”嚴(yán)羽強(qiáng)調(diào):“學(xué)詩(shī)先除五俗:一曰俗體,二曰俗意,三曰俗句,四曰俗字,五曰俗韻。”無(wú)論是劉勰提出的“雅俗異勢(shì)”還是嚴(yán)羽總結(jié)的“除五俗”,他們都倡導(dǎo)雅俗文學(xué)的對(duì)立性。事實(shí)上,在上引辭賦和詩(shī)歌作品當(dāng)中已經(jīng)得到了印證。另一方面它們之間具有交融性。蘇軾提出:“詩(shī)須要有為而作,當(dāng)以故為新,以俗為雅。”莫礪鋒認(rèn)為:“首先提出‘以俗為雅’的是北宋的代表詩(shī)人蘇軾和黃庭堅(jiān)。”白居易《紅鸚鵡》詩(shī)中有:“安南遠(yuǎn)進(jìn)紅鸚鵡,色似桃花語(yǔ)似人。”張劭《白鸚鵡》詩(shī)中有:“新來(lái)念得觀音號(hào),莫倚聰明又罵人。”這幾句詩(shī)寫得非常淺顯通俗,可以印證出雅中有俗。說(shuō)唱詞話和寶卷中的主人公有不少即興創(chuàng)作的詩(shī)歌作品。以《新刊全相鶯哥行孝義傳》為例,鶯哥先被賣給相公,相公夫人叫梅香端來(lái)一盤櫻桃,鶯哥連吃數(shù)個(gè)后隨即吟詩(shī)一首:“夏景無(wú)過(guò)四月初,處處園林似錦鋪。生在樹頭垂婀娜,摘來(lái)盤內(nèi)勝珊瑚。”這幾句詩(shī)不但寫得較有趣味,押韻也工整,可以印證出俗中有雅。

當(dāng)然,就塑造鸚鵡形象的中國(guó)古代雅俗文學(xué)而言,我們還需要結(jié)合具體作品去綜合判定。如前所述,鄭振鐸已將小說(shuō)歸入“俗文學(xué)”當(dāng)中,后世也一般認(rèn)為小說(shuō)屬于“俗文學(xué)”范圍。但鄭振鐸又補(bǔ)充說(shuō),“筆記小說(shuō)”等均不包括在“所謂‘俗文學(xué)’里的小說(shuō)”之內(nèi)。五代王仁裕《開元天寶遺事》中載有鸚鵡開口幫助縣令破獲主人被他的妻子及其奸夫合謀害死、埋尸枯井的案件。這段載錄塑造的鸚鵡形象很典型,但是《開元天寶遺事》屬于“筆記小說(shuō)”,不能歸入俗文學(xué)之中。當(dāng)代學(xué)者對(duì)鄭振鐸的這一觀點(diǎn)也普遍認(rèn)同。

總之,中國(guó)古代雅俗文學(xué)中的鸚鵡形象極為鮮明獨(dú)特,如果將其所有作品集中串聯(lián)在一起,它們完全可以分別構(gòu)建起一個(gè)在中國(guó)古代雅俗文學(xué)當(dāng)中極其富有特色的母題。尤其是俗文學(xué)中的鸚鵡形象,不但與雅文學(xué)中的鸚鵡形象相互觀照,還具有宣揚(yáng)中國(guó)傳統(tǒng)倫理道德的價(jià)值與功能。