作者系國家社科基金項目“東周五系金文比較研究”負責人、曲阜師范大學歷史文化學院副教授

戰國文字上承甲骨文、金文,下啟秦篆古隸,是漢字發展史上的重要階段。春秋晚期以降,隨著宗法貴族政治逐漸瓦解,戰國士階層崛起,文字應用范圍也日益廣泛,地域性差異愈加明顯,出現了東漢許慎《說文解字·敘》中所謂“言語異聲,文字異形”的局面。戰國“文字異形”的狀況是秦代“書同文字”政策的內在動因,戰國“文字異形”到秦代“書同文字”存在內在的歷史邏輯。

戰國文字的字形用字差異

王國維最早把戰國文字分為秦國文字和東方六國文字二系,后來逐漸形成了齊系、燕系、晉系、楚系和秦系的戰國文字“五系說”。秦系、燕系指秦國、燕國的文字;其他三系則包括與齊、楚、三晉在地域和文化上接近的一些國家的文字。如齊系除齊國文字以外,還包括魯、邾等國文字;晉系除韓、趙、魏之外,還包括中山、鄭、衛等國文字;楚系包括以楚國為中心的曾、吳、越、徐、蔡、宋等國文字。

戰國不同區系間字形差異是“文字異形”的最主要表現,字形差異即同一個字在不同系或不同國家的寫法不同。以“秋”字為例,秦系作“![]() ”(云夢·日甲136)。楚系有三種字形,或從禾從火從日“

”(云夢·日甲136)。楚系有三種字形,或從禾從火從日“![]() ”(郭店·語一40);或省去火旁作“

”(郭店·語一40);或省去火旁作“![]() ”(包山214);或疊加形旁刀作“

”(包山214);或疊加形旁刀作“![]() ”(包山47)。晉系或與楚系第一種字形相同作“

”(包山47)。晉系或與楚系第一種字形相同作“![]() ”(璽匯4448),或省略火旁作“

”(璽匯4448),或省略火旁作“![]() ”(璽匯4449)。燕系文字作“

”(璽匯4449)。燕系文字作“![]() ”(璽匯3466),從禾從日,上疊加“屮”旁。可以看出同一個字在不同區系間構字部件上存在較大差異。

”(璽匯3466),從禾從日,上疊加“屮”旁。可以看出同一個字在不同區系間構字部件上存在較大差異。

“文字異形”還表現為各區系間用字習慣的差異。用字習慣差異即為同一個詞在不同系或不同國家中用不同的字表示的情形。比如“半”這個字,秦國用“半”表示;楚文字用“”;齊文字用“”;三晉文字用“”;燕文字則用“反”表示。同系文字中也存在用字習慣的不同,比如文考的“文”,滕國文字用“吝”表示,而齊國則用“文”。再如“鋁”字,邾國文字或用“呂”表示,齊國則用“鋁”。

戰國文字同化趨勢

戰國文字發展演變過程中,“文字異形”現象較為突出,但并不表明戰國區系間文字以“異”為主。戰國文字對西周春秋文字都有所繼承,字形結構一般承襲商周文字而來,這體現出漢字發展穩定性的一面。整體而言,戰國文字在形體和用字方面的“同”是主流。戰國各國政客商賈交往頻繁,各國文字的差異并沒有形成交流上的巨大障礙,緣由亦在此。

戰國時期各國文字不是孤立存在的,在整體結構上保持相對的一致性,伴隨著各國間政治、經濟、文化等方面的頻繁交流,各系文字之間必然會彼此影響。由于各系文字本出一源,字形演變情況也有相似之處;如楚文字“中”字屢見“![]() ”這類較特殊寫法,此種寫法還見于三晉文字,如春成侯鐘“

”這類較特殊寫法,此種寫法還見于三晉文字,如春成侯鐘“![]() ”(《集成》9619)、王子中府鼎“

”(《集成》9619)、王子中府鼎“![]() ”(《集成》2530)、中府璽“

”(《集成》2530)、中府璽“![]() ”(璽考120頁)。春成侯鐘為典型韓器,韓國毗鄰楚國,兩國地理位置接近,都有同樣的特殊字形,反映了戰國時期各國文字的互相影響與交融。

”(璽考120頁)。春成侯鐘為典型韓器,韓國毗鄰楚國,兩國地理位置接近,都有同樣的特殊字形,反映了戰國時期各國文字的互相影響與交融。

戰國文字的區域劃分是漢字系統內部進行的,發展并沒有脫離漢字這一體系,所以區域性差異仍然是漢字系統內部的差異。漢字在一定時期雖會產生一些變異,但受漢字系統本身結構的制約,這種差異并不會改變漢字系統的整體面貌。漢字雖然經歷數千年的發展演變,但其系統依然保持著相對穩定性。

秦代“書同文字”的推行

“書同文字”見于先秦文獻記載。“書同名,車同軌,此至正也。”“(子曰)今天下車同軌,書同文,行同倫。”可見,早在先秦時期,文字的統一規范已為統治者所重視。從現有資料來看,漢字在西周中晚期到春秋時期形體的規整劃一程度確實是非常高的。

戰國時期文字異形的程度雖非后人想象得那么嚴重,但畢竟會影響到各國的政治、經濟和文化的交流。秦統一六國后采取了“書同文字”政策,《史記·秦始皇本紀》載“一法度衡石丈尺,車同軌,書同文字”。“書同文字”成為管理天下、維護統一的重要措施。

那么“書同文字”是如何推行的呢?許慎《說文解字·敘》載:“秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罷其不與秦文合者,斯作《倉頡篇》,中車府令趙高作《爰歷篇》,太史令胡毋敬作《博學篇》,皆取《史籀》大篆,或頗省改,所謂小篆者也。”可見,秦朝“書同文字”首先是廢除了六國文字和秦系文字不合的字形,并命令李斯等人對文字進行規范整理,創造出后來稱為“秦篆”或“小篆”的字體,以作為統一六國文字的標準規范。

根據現有研究,小篆并非直接對《史籀篇》中“籀文”進行省改的結果,而是在春秋戰國秦國文字基礎上逐漸演變而來。1973年在陜西省西安市郊區出土了戰國時期秦杜虎符,上有錯金銘文40字,“兵甲之符,右在君,左在杜,凡興士被甲,用兵五十人以上,必會君符,乃敢行之,燔燧之事,雖毋會符,行殹”。

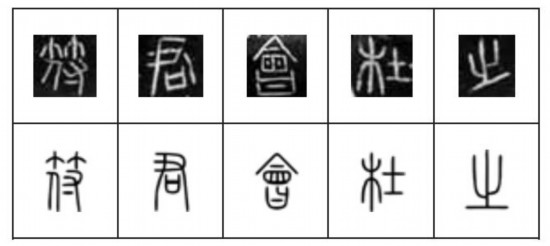

杜虎符銘文是戰國時期秦國文字資料,通過其與小篆的字形比較可以看出二者的關系(圖一)。

圖一 秦杜虎符與小篆對比

對比可知,杜虎符銘文在文字結構上與小篆的寫法幾乎一致,只是在筆畫形態上有所不同,小篆轉折弧線更加圓轉,而秦杜虎符轉折處則更加方正平直,可以明顯看出小篆對戰國秦文字的繼承關系。

“書同文字”政策推行以后,戰國“文字異形”的局面基本消除,“小篆”成為漢字的定型系統。小篆為官方正體,而在秦國文字俗體發展而來的隸書為輔助字體。由于隸書寫起來更加簡便,學者一般認為在秦代隸書實際上已經動搖了小篆的統治地位,也就是雖然官方規定以小篆統一文字,但隸書在實際日常生活中使用更為廣泛,通過隸書可以建立更有效率的文書運作體系。到了西漢隸書就正式取代小篆,成為主要的字體。

“書同文字”不僅指統一文字形體,更為重要的是名物稱謂、用語規范以及人名避諱等制度化建構。如“天帝觀獻曰皇帝”“泰上觀獻曰皇帝”將天帝、泰上等同皇帝并列,進一步神化皇權。“王譴曰制譴”“以王令曰以皇帝詔”“承令曰承制”等體現皇權的權威。“郡邦尉為郡尉”“邦司馬為郡司馬”等是統一職官名稱。“書同文字”政策不僅涉及國家大事,還涉及民間祭祀、動物名稱等,如“毋敢謂巫帝謂巫”意思是“不要稱會巫術的人為巫帝,要稱為巫”,“毋敢曰豬曰彘”的意思是“不要稱這種動物叫做豬,要稱它為彘”。

可見“書同文字”內涵并非簡單局限于以秦小篆統一文字,還包括規范名物、政治制度稱謂等一系列制度性建構,其內涵是豐富的,體現了秦朝制度和文化建設。漢字在使用和傳播過程中雖不斷產生異體、訛變等“不規范”問題,但統一的文字始終是中國文化的主流價值追求,這對保持中華民族的向心力和凝聚力,維護民族團結、國家統一起到了重要作用。