作者系國家社科基金后期資助項(xiàng)目“樂記集校集注”負(fù)責(zé)人、上海音樂學(xué)院研究員

中國的離歌,可溯源到漢樂府古題《折楊柳》。《樂府詩集》橫吹曲辭、相和歌辭、清商曲辭收了數(shù)十首《折楊柳》歌辭,表現(xiàn)友人、愛人折柳慰別、難分難舍的深情厚誼。唐代《陽關(guān)曲》《憶秦娥》等離歌,尚有樂譜,達(dá)到了很高的藝術(shù)水準(zhǔn)。李叔同改編歌曲《送別》,以西方樂曲填入中國歌詩,為現(xiàn)代中國離歌創(chuàng)作開辟了道路。

橫吹《折楊柳》,胡曲作漢聲

《折楊柳》本是西域胡樂,漢協(xié)律都尉李延年將其收入漢樂府武樂橫吹曲。陳釋智匠《古今樂錄》:“橫吹,胡樂也。張騫入西城,傳其法于長安,唯得《摩訶兜勒》一曲,李延年因之更造新聲二十八解,乘輿以為武樂。”漢武帝重興樂府,大量采用俗樂和胡樂,實(shí)現(xiàn)從周雅樂到漢俗樂的轉(zhuǎn)型。唐吳兢《樂府解題》錄有魏、晉所傳漢樂府橫吹曲十曲即有《折楊柳》。漢樂府武樂在傳統(tǒng)鼓角樂器基礎(chǔ)上吸收了胡笳,謂之橫吹曲,用于馬上吹奏。《樂府詩集·橫吹曲辭》:“橫吹曲,其始亦謂之鼓吹,馬上奏之,蓋軍中之樂也。北狄諸國,皆馬上作樂,故自漢已來,北狄樂總歸鼓吹署。”《折楊柳》本意表現(xiàn)兵革苦辛,漢樂府詞譜早佚。漢平帝時(shí)刻的山東漢畫像石《迎送人物畫像》,有折柳送別的場景:行者騎馬;其侍者一手執(zhí)柳,一手牽馬;立送者三人,其中一人執(zhí)劍,一人執(zhí)柳;執(zhí)柳跪送者兩人。

《樂府詩集·橫吹曲辭》收有柳惲、蕭繹、李白、張祜等人所作《折楊柳》23首,有單調(diào)、雙調(diào)、三調(diào)、五調(diào),以雙調(diào)居多。每片四句。句式有五言、七言,以五言為主。南方音樂風(fēng)格包含軍地男女相思、羈旅行役、宮怨、閨怨、倡怨等多個相關(guān)主題。曲譜均已不存。

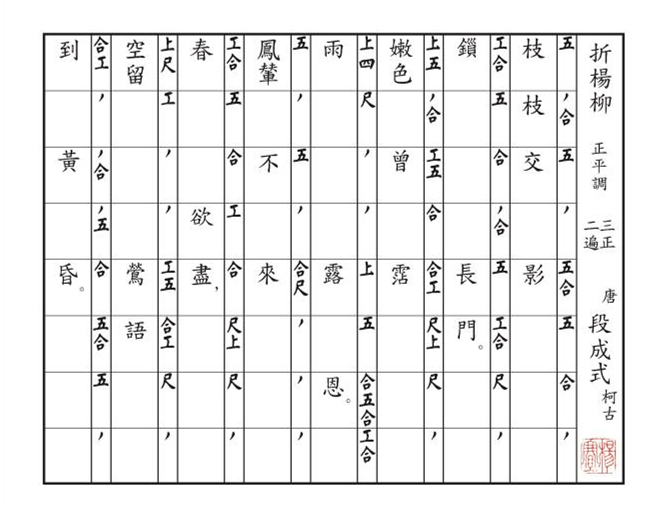

段成式《折楊柳》:“枝枝交影鎖長門,嫩色曾沾雨露恩。鳳輦不來春欲盡,空留鶯語到黃昏。”為宮怨主題,譜見《魏氏樂譜》卷二,系現(xiàn)存較早《折楊柳》詞譜,表現(xiàn)宮女憐惜宮柳和自己,大好春光卻得不到帝王的憐愛,無限落寞與憂傷,宮怨委婉而深長。凡二十八字。單調(diào)。四句,句式為七言。押三平韻。正平調(diào),今作D調(diào)。音域?yàn)樗模╞)—仩(d2),十度,適中。板眼急則一字半拍、緩則一字四拍,節(jié)奏型豐富。旋律多達(dá)一字五音,雖為七言絕句,但旋律卻并不死板,如輕絲婉轉(zhuǎn),已經(jīng)看不出胡樂元素,帶有鮮明的江南民歌風(fēng)格。

[唐]段成式《折楊柳》,據(jù)[日]魏之琰、魏皓《魏式樂譜》卷二(1768年刻,楊賽校譜)。

《樂府詩集·相和歌辭·瑟調(diào)曲》收有曹丕、陸機(jī)、謝靈運(yùn)等人所作《折楊柳行》5首,表現(xiàn)詠史、游仙、羈旅鄉(xiāng)思主題,有的多達(dá)五解,有艷、趨、亂等結(jié)構(gòu),相和歌演奏形式為絲竹與人聲相和,本為漢樂,東晉時(shí)隨士族傳播到江南,北魏孝文帝時(shí)又傳回江北。《樂府詩集·清商曲辭·西曲歌》載有《月節(jié)折楊柳歌》13首。清商樂本為漢魏舊曲,傳入江南,融合江南吳歌、荊楚西聲,樂器有鐘、磬、琴、瑟、擊琴、琵琶、箜篌、筑、箏、節(jié)鼓、笙、笛、簫、篪、塤、吹葉等。《月節(jié)折楊柳歌》為荊楚音樂。《樂府詩集·清商曲辭·西曲歌上》:“西曲歌出于荊、郢、樊、鄧之間,而其聲節(jié)送和與吳歌亦異,故其方俗而謂之西曲云。”《月節(jié)折楊柳歌》大多不押韻,第四句嵌“折楊柳”三字。疊字為韻。曲譜今不存。

離愁更唱《陽關(guān)曲》,別恨遙憐《憶秦娥》

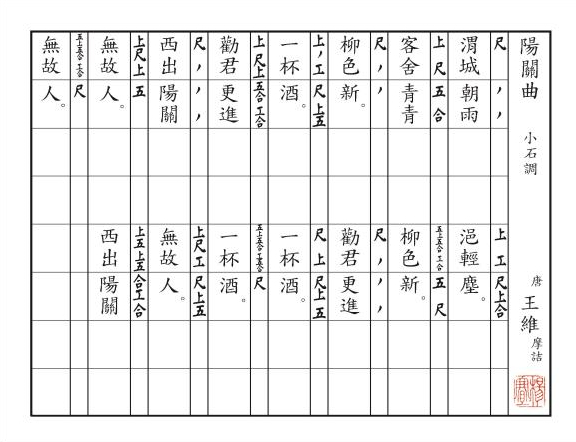

王維與李白創(chuàng)作的離歌表現(xiàn)軍地友情與愛情,升華了離歌的家國主題,具有深切的人文關(guān)懷,達(dá)到了極高的藝術(shù)水準(zhǔn)。王維《送元二使安西》將折柳送別的場景設(shè)置在渭城邊上的客舍里:“渭城朝雨浥輕塵,客舍青青柳色新。勸君更盡一杯酒,西出陽關(guān)無故人。”青青楊柳風(fēng)推開了客舍的大門,朝雨剛過,素凈無塵,空氣又甜又潤。只是聚日苦短,別日苦長。酒正酣,情正濃,篝火未滅,離歌未歇,一疊、兩疊,三疊,送元二,去遠(yuǎn)行。從渭城到陽關(guān),三千六百里漫漫絲路,從春走到秋,有人生豪邁,有家國擔(dān)當(dāng),也有幾分孤獨(dú)和悲愴。崔令欽《教坊記》有《小秦王》(《秦王小破陣樂》)。秦觀說:“《渭城曲》絕句,近世又歌入《小秦王》,更名《陽關(guān)曲》。”《陽關(guān)曲》今存有《魏氏樂譜》《碎金詞譜》《浙音釋字琴譜》等譜本,分為文樂與武樂。《魏氏樂譜》卷一所收譜為武樂。小石調(diào),今作D調(diào)。音域?yàn)槌撸╡1)—伬(e2),八度。三疊。第一二句作第一疊,第三句重復(fù)作第二疊,第四句重復(fù)作第三疊。板眼有一字半拍、一字一拍兩種,看似簡單,然而每疊都有三十二分音符人聲,帶有西域風(fēng)情。二拍后休止二拍,可擊鼓鳴角,配以吼聲,有武樂特點(diǎn),顯得威武雄壯、慷慨悲涼。《陽關(guān)曲》頗有漢樂府橫吹曲《折楊柳》風(fēng)格。

[唐]王維《陽關(guān)曲》,據(jù) [日]魏之琰、魏皓《魏氏樂譜》卷一(1768年刻,楊賽校譜)。

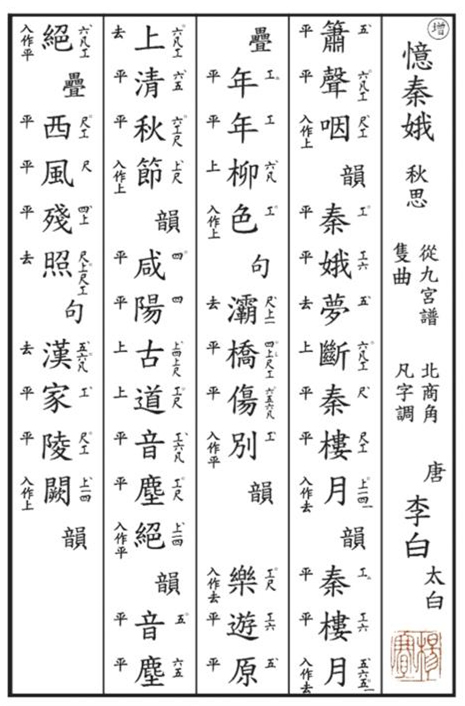

李白《憶秦娥·秋思》寫閨怨主題:“簫聲咽,秦娥夢斷秦樓月。秦樓月,年年柳色,灞陵傷別。 樂游原上清秋節(jié),咸陽古道音塵絕。音塵絕。西風(fēng)殘照,漢家陵闕。”重陽節(jié)前天晚上,秦娥被嗚咽的簫聲鬧醒,中斷了一場團(tuán)圓的美夢。月光從秦樓透進(jìn)來,牽出了憂傷的記憶。那年春天,她和丈夫在灞橋折柳,傷心告別。人們都在樂游原上歡度重陽佳節(jié),而她只能守望著咸陽古道,等待著丈夫的家信,卻只看到西風(fēng)殘照之中,一座座漢代的陵墓,滿心都是悲憫與無助。譜見《碎金詞譜》卷十一,從《九宮大成南北詞宮譜》。凡字調(diào),今作bE調(diào)。音域?yàn)樗模╟1)—五(c2),八度,適中。板眼急則一字半拍,緩則一字三拍。“秦樓月”疊詞前后用兩個腰眼相連,將三個樂句串起來,旋律線拉長,更加凄清而哀怨。《陽關(guān)曲》與《憶秦娥》將友情與親情,化作絲綢之路上堅(jiān)韌的文化紐帶,一頭系著親人漫長而執(zhí)著的守望,一頭系著對和平美好生活的向往。

[唐]李白《憶秦娥》,據(jù)[清]謝元淮《碎金詞譜》卷十一(1847年刻,楊賽校譜)

隋煬帝在新開通的大運(yùn)河兩岸遍種楊柳,《折楊柳》與吳聲、西曲結(jié)合在一起,頗有江南韻味。劉禹錫《楊柳枝》寫道:“請君莫奏前朝曲,聽唱新翻《楊柳枝》。”新翻《楊柳枝》盛行一時(shí)。劉禹錫《紇那曲》:“楊柳郁青青,竹枝無限情。周郎一回顧,聽唱紇那聲。”譜見《碎金詞譜》卷三。客舟里,櫓聲中,游客唱起了《竹枝詞》,岸上的行人駐足唱和。唱和詞是什么?朱敦儒《添聲楊柳枝》:“江南岸,柳枝。江北岸,柳枝。折送行人無盡時(shí)。”譜見《碎金詞譜》卷八。原來,柳枝,即是和聲。運(yùn)河兩岸柳如煙,茫茫盡是相思路。

《楊柳枝》還演變?yōu)椤肚镲L(fēng)清》《六令》《相思兒令》等多個詞牌,音樂不斷豐富,中原音樂與異域音樂、漢族音樂與少數(shù)民族音樂、南方音樂與北方音樂、文人音樂與民間音樂不斷融合。《折楊柳》內(nèi)容日益豐富,既有小令,又有中調(diào)和長調(diào),還有組歌。《折楊柳》表現(xiàn)手法多樣,既有宏闊敘事,又有小場景描寫;既寫軍營,也寫閨閣;既有男主角,也有女主角。《折楊柳》思想更加深刻,既寫離別之悲,又抒興亡之嘆。經(jīng)過兩千多年的發(fā)展演變,《折楊柳》詞牌已經(jīng)成為中國傳統(tǒng)音樂文學(xué)的典型代表。

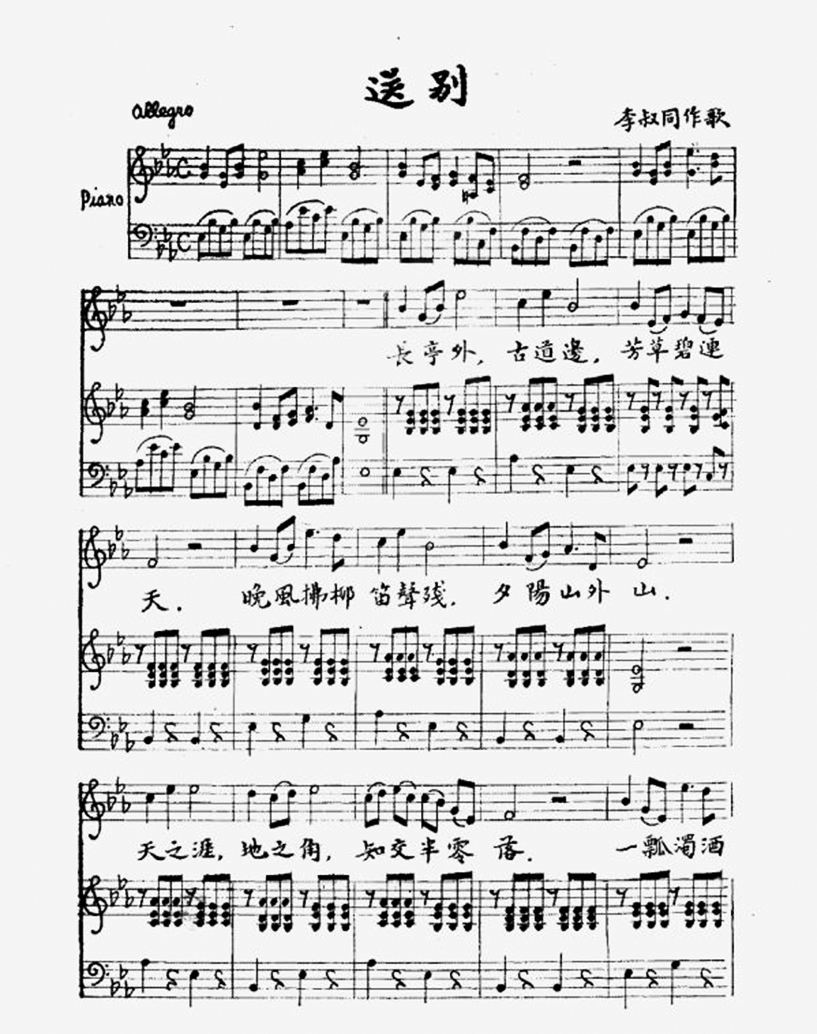

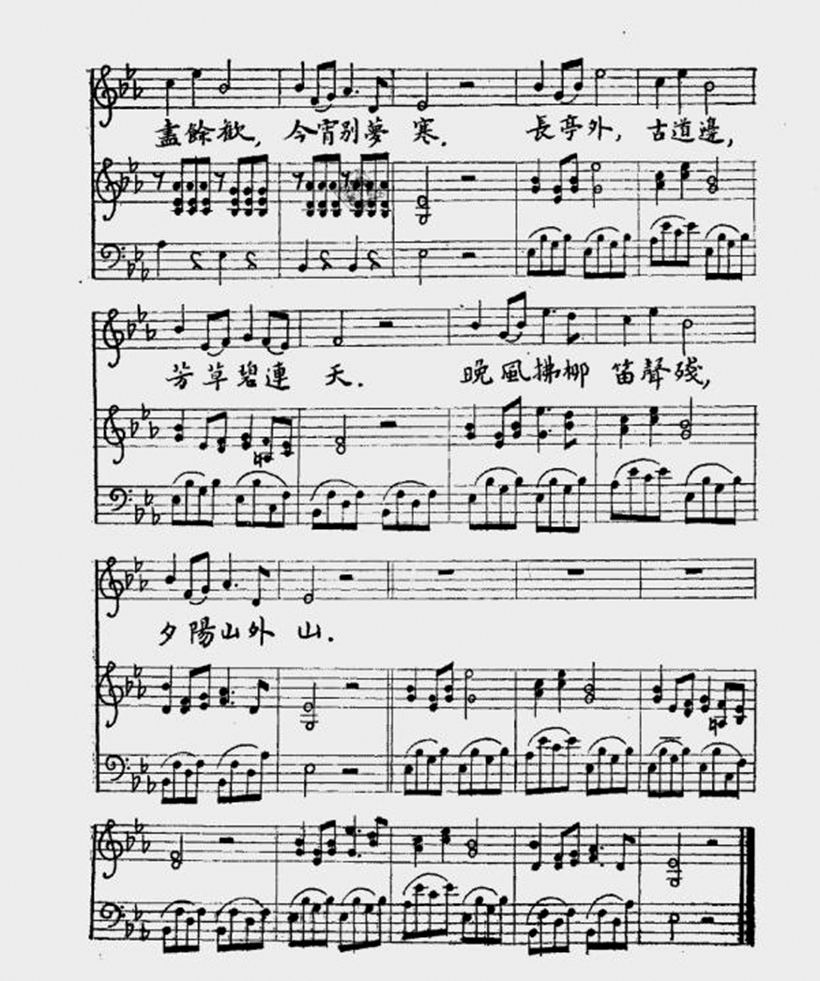

《送別》依古道,西風(fēng)就東風(fēng)

1905年到1910年,李叔同在日本留學(xué),學(xué)習(xí)美術(shù)和音樂。他接觸到美國作曲家J. P. 奧德韋創(chuàng)作的歌曲《夢見家和母親》。這首歌流傳到日本后,詞作家犬童球溪填寫了日文歌詞,改名為《旅愁》。李叔同很喜歡這首歌,將日文歌詞翻譯成中文。1915年冬,李叔同寓居上海,與好友惜別后,十分傷感,很快就改編了《送別》,寫下了:“長亭外,古道邊。芳草碧連天。晚風(fēng)拂柳笛聲殘。夕陽山外山。天之涯,地之角。知交半零落。一瓢濁酒盡余歡。今宵別夢寒。”李叔同對原曲作了細(xì)微調(diào)整,融合了中國離歌的意象,表現(xiàn)了朋友間深厚情誼。四十六字。雙調(diào)。上下片各五句。上片是一幅典型的中國送別圖,長亭古道,吹笛抒懷,直到夕陽西下,依然不忍分別。上片后二三句和三四句各兩平韻。下片想象離別后的場景,知心好友零落天涯,晚上即是孤零一人,化用柳永《雨霖鈴·秋別》詞意。下片二三句押兩仄韻,四五句押兩平韻。韻位較密。句式有三言、五言、七言,參差錯落。三言句式作一小節(jié),五言句式作兩小節(jié)并加兩拍休止音,七言句式作兩小節(jié)。相當(dāng)于古譜詩詞在讀、句、韻處設(shè)底板,延為韻字長音,顯得韻味悠長。小節(jié)線不破句,從容自如,娓娓道來。節(jié)奏為一板三眼,以一字一音為主,“拂柳”“別夢”“山外”三詞加前附點(diǎn),以體現(xiàn)漢語平仄音的語感,增強(qiáng)音樂與情感的流動性。音域?yàn)閐1—e2,九度,適合普通人歌唱。李叔同只將原曲幾處兩字一拍改成一字一拍,將一拍休止改成兩拍休止。以一字一音為主。一字二音時(shí),音高一般隨漢語音調(diào)走向。如“亭”為陽平,調(diào)值為3—5,音高為g1—b1。再如“笛”為陽平,調(diào)值為3—5;“聲”為陰平,調(diào)值為5—5;“笛聲”音高為c2—e2。音域隨意象空間分布。一般近景、實(shí)景音域較低,遠(yuǎn)景、虛景音域較高。如:“長亭外,古道邊”為中上部空間,音域?yàn)間1—e2;“芳草碧連天”為下部空間,音域?yàn)閑1—g1;“天之涯,地之角”為虛的、遠(yuǎn)的空間,音域?yàn)閏2—e2。李叔同修改和編配《送別》,自覺運(yùn)用中國舊體歌詞之聲韻組織規(guī)律,配以美國旋律,真如鬼斧神工一般。

從《折楊柳》到《送別》是中國歌詩發(fā)展的縮影,中國歌詩不斷吸收異域音樂元素、地方音樂元素、新興音樂元素、時(shí)代音樂元素,賡續(xù)舊傳統(tǒng),發(fā)展新傳統(tǒng),弘揚(yáng)新人文精神。

李叔同《送別》,據(jù)豐子愷主編《中文名歌五十曲》,開明書局(1927年印)