學人小傳

嵇文甫(1895—1963),河南汲縣(今衛輝市)人。哲學家、史學家、教育家。1918年畢業于北京大學哲學門,1926年加入中國共產黨,赴蘇聯留學,1928年歸國后任教于清華大學、北京大學、燕京大學、河南大學等高校。1948年參與籌建中原大學。新中國成立以后,曾擔任河南大學、鄭州大學校長,中國科學院學部委員。著有《船山哲學》《晚明思想史論》《春秋戰國思想史話》等。

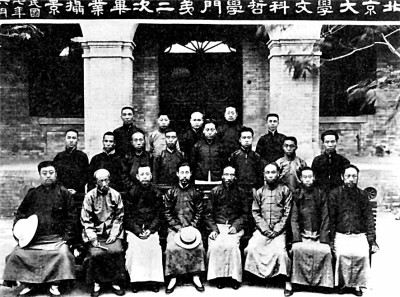

1918年北京大學哲學門畢業照,嵇文甫(二排右三)與校長蔡元培(前排右四)、文科學長陳獨秀(前排右三)、教授梁漱溟(前排右二)、同學馮友蘭(二排左四)等合影。

2022年,河南大學將迎來建校110周年,在百余年的發展歷程中,在此任教或畢業的優秀學人燦若群星,而嵇文甫先生無疑是其中最耀眼者之一。

嵇文甫1895年出生于河南汲縣,自幼勤奮好學,少年時代從學同鄉宿儒,熟諳舊學,青年時期追求進步,受新文化運動思潮浸潤,特別是1926年加入中國共產黨,受黨指派赴蘇聯留學,系統學習革命理論之后,自覺運用馬克思主義的立場、觀點、方法整理研究中國傳統文化,分析現實問題,是我國最早運用馬克思主義唯物史觀研究中國歷史和哲學的學者之一,也是“學術中國化”的倡導者和踐行者。嵇文甫自1918年在河南省立第一師范學校任國文教員后,再未脫離教育戰線,為黨的教育事業發展奮斗一生,堪稱“學界巨子,教師楷模”。

五四之子:從五四走向進步

經歷過五四新文化運動的嵇文甫,終其一生都葆有著對新思想、新文化的向往和追求,承繼與踐行積極創新、憂國憂民的愛國主義精神,不遺余力地教授、傳播進步文化與思想。

在汲縣讀中小學時,嵇文甫主動追隨劉粹軒和李修敏兩位老師。這兩位老師,前者是“啟發他具有政治意識并開始追求真理與光明的第一個人”(李道雨等《嵇文甫傳略》),常借古喻今向嵇文甫講述革命形勢和革命黨人的斗爭故事,“諄諄切切、常至夜分”(嵇文甫《辛亥雜憶》);后者則是晚清知名學者,政治上傾向于進步,倡導新學,不僅幫助他上大學,也給他的學術道路帶來很多啟迪。

在北京大學,面對校園里新舊潮流的激蕩,嵇文甫選擇了追求科學民主的新思想,受到了“馬彝初(馬敘倫)等進步教授的器重”(張邃青《憶嵇文甫同志》),也受到了“民主主義的新文化潮流的初步陶冶”(李道雨等《嵇文甫傳略》)。從北京大學畢業后,嵇文甫到河南省立第一師范任教,面對學校里新舊教育思想的博弈,他以課堂為陣地,向舊思想和舊文化展開斗爭,大力倡導科學與民主,不僅自己加入中國共產黨,而且影響了一批學生去南方參加革命。

在蘇聯求學時,嵇文甫如饑似渴地學習馬克思列寧主義,對社會歷史發展規律和中國革命道路有了全新的認知,并打下了運用辯證唯物主義和歷史唯物主義觀點研究中國社會史和思想史的基礎。在1931年發表的一篇文章中,嵇文甫就運用唯物史觀對偉人和群眾的關系做了辯證的、科學的闡述。

嵇文甫的一生,有過數次對進步政治活動的積極參與,且密集于新中國成立之前。1912年,中華民國成立,他于汲縣組織20余人的集會并上街游行,體現出對新社會向往、對革命事業的傾心。1919年,五四運動爆發,他于開封積極支持學生們的集會、演講、游行和請愿活動,與學生一同走上街頭,同時又加入“救國十人團”,和張邃青等積極捐款,“支援學生印刷宣傳品”(河南省地方志編纂委員會總編輯室《五四運動在河南》)。1925年,五卅慘案發生,他與一師教員、學生一起走上街頭參與游行,聲援上海工人,并為以共產黨員和共青團員為骨干的進步組織“光明少年團”撰寫團歌歌詞。1935年,“一二·九”學生運動爆發,開封萬余學生齊集龍亭后體育場,他不畏反動勢力高壓,慨然上臺講話,從北宋末年的太學生運動講起,闡發了北宋太學生的頑強不屈,也巧妙鼓勵了當時的學生愛國運動。1947年,在“反饑餓、反迫害、反內戰”運動中,他積極支持學生們的正義運動,他家成了進步學生和中共地下黨員經常出入的地方。除此之外,嵇文甫還與范文瀾一同舉辦了開封“抗敵工作訓練班”,并成立河南省抗戰教育工作團。

從一名追求新文化、新思想的進步人士到一名真正的共產主義者,嵇文甫對新思想的傳播活動也經歷了從傳播進步思想向傳播革命思想的轉變。前者以其與馮友蘭等成立《心聲》雜志社為代表,嵇文甫是該刊的主要撰稿人,將其定性為新思想之風吹入河南的一個窗口,其影響正如馮友蘭所言,“由《心聲》開先河,至‘五四’高潮,各種新刊物在河南便‘不擇地而生’”。在傳播革命思想方面,當時開封四大抗日雜志中有三份都與嵇文甫關系匪淺,先是《風雨》周刊,由嵇文甫與范文瀾等創辦,創刊后不久即被定為中共河南省委的機關刊物,多時一期能發行到1萬份,甚至流傳到蘭州、重慶等地;再是《大時代》旬刊,由嵇文甫與鄭若谷等創辦,地下黨員林孟平任主編,嵇文甫還作為撰稿人經常為刊物供稿;繼而是《戰時學生》,系由開封愛國青年黎辛等學生創辦,然在出版登記手續的辦理與躋身進步刊物之林等方面均得益于嵇文甫。在抗戰初期,嵇文甫暫時丟開學術研究,一連寫了諸多包括《一切抗日力量聯合起來》在內的時論和雜文,而在抗戰勝利后,為傳播進步思想,又一連發表多篇寓言式雜文;為鼓動抗戰情緒,嵇文甫提筆創作了包括《黃河三部曲》在內的諸多抗戰歌詞,尤其是河南大學校歌也出于其手;為進一步鼓動抗戰,嵇文甫常應邀作諸如《評幾種對日抗戰的勝敗觀》等的演講,而那些聽完該演講的青年們正如《爭存》創刊號中所言,“像是一只有引擎的船,重新獲得了駕駛的摩托,在準備著干!干到底!”

中國之子:學術中國化的實踐者

在1938年的中共六屆六中全會上,基于當時黨內存在的主觀與教條主義傾向,毛澤東首次提出馬克思主義中國化的命題,全黨干部學習運動、“學術中國化”運動隨之而起,推動了馬克思主義學術在中國的發展,也對新中國的學術研究產生了較大影響,在中國現代思想史和學術史上具有重要地位,而嵇文甫于其中則起到了回應、推動與實踐三方面的作用。

“學術中國化”一經提出,就得到了延安、重慶等地學術界的響應。為回應此運動,嵇文甫于《理論與現實》等刊物上發表了系列文章,對“學術中國化”進行了理論上的建構。

對于“學術中國化”的出現,嵇文甫從時代背景和學術背景兩方面進行了闡述,說明其必要性并論證其承繼性。其中,關于“當中華民族正拼死苦斗,從血泊中打開出路,以自決其前途命運的時候,‘中國化’的口號被提出于學術界”和“中國需要現代化,需要把世界上進步的學術文化盡量吸收,使自己迅速壯大起來”的論述(嵇文甫《漫談學術中國化問題》),從時代的角度描述了“學術中國化”提出的背景;而其關于“學術中國化運動,是伴隨著學術通俗化運動,或大眾化運動而生長出來的”的論述,則從學術的角度勾勒了學術通俗化運動、大眾化運動與“學術中國化”之間的承繼關系。

“學術中國化”口號提出伊始,面對學界一批封建文化衛道士對該口號的故意歪曲,嵇文甫指出,“學術中國化”不同于“頑固的國粹論”“糊涂的中體西用論”和“投機性的中國本位文化論”,以求“把‘學術中國化’這口號的正確含義從各種胡說中救拔出來”。同時,將其之間的關系用演化圖予以表示,即“國粹論→中體西用論→全盤西化論→中國本位文化論→中國化運動”,并認為“近百年來的中國史,實在是一步一步的在‘現代化’”,既道明了國粹論等的落后,也肯定了“學術中國化”的現代性與合理性。(嵇文甫《漫談學術中國化問題》)

嵇文甫認為,“本來所謂‘中國化’,就是要把現代世界性的文化和自己民族的文化傳統,有機地聯系起來。所以離開民族傳統就無從講‘中國化’”。而對于民族性的把控,他又以“現代進步的科學思想,尤其是唯物辯證法”為視角,將民族傳統的舊文化分為“與現代生活相契合的共性文化”“與現代生活有益的精神或遠景文化”“表面腌臜實則包含真理的文化”“與現代生活相悖卻具有當時時代意義的文化”等幾類,并以此為標準劃分出本民族優秀的學術文化傳統,進而實現對外來學術文化先進成果的吸收。

嵇文甫曾就“開展‘學術中國化’所需的‘融會貫通’、方法論上‘中國化’、新舊‘轉化’等理論方法作了深入闡述”(林萬成《嵇文甫與“學術中國化”運動》),尤其是“融會貫通”的方法。對此,其以伊里奇(即列寧)的《唯物論與經驗批評論》(現譯為《唯物主義和經驗批判主義》)為例,稱“我們在研究伊里奇批判‘馬哈主義’的文獻時,盡可以得到很多啟示,使我們知道怎樣對付實驗主義,只要我們能融會貫通,善于運用就行”(嵇文甫《漫談學術中國化問題》),然而當時卻留下了無盡遺憾。

嵇文甫自“學術中國化”運動伊始即以有力回應為方式,以積極推動為手段,極大助力了馬克思主義理論在中國學術界的發展,同時,他亦是“‘學術中國化’運動的努力研究者或實踐者”(于文善《抗戰時期嵇文甫對文化思想史研究的貢獻》),其成就可析于二:

一是開創了船山哲學研究的新局面。在嵇文甫著手船山研究之前,學界對王船山的研究停留在簡單、局限且缺乏體系的層面,“有幾個人能把船山的理論體系說出個大概呢?”(嵇文甫《王船山學術論叢》)。嵇文甫從王船山的歷史觀、自然觀、歷史哲學層面給予了客觀評判,尤其是直言不諱地指出了船山自然觀的歷史唯物主義境界問題,既肯定了船山易學中的辯證思想,也指出了其民族思想中的不足,為“學術中國化”實踐作出了表率。

二是翻檢并審視明清之際的文化思想,提出晚明思想史研究的諸多創新性觀點。在《晚明思想史論》的序言中,嵇文甫曾言,“就我所知,似乎還沒人把這一段思想史寫出來”。作為從宋明道學向清代樸學轉折的樞紐,晚明數十年也是中西方文化接觸的重要歷史階段,該領域學術上的寂寥襯托了嵇文甫的成就。同時,嵇文甫亦通過考察和評價左派王學、厘清陽明后學以及其后晚明思想界的學派、治學傾向等,為學界留下了不少新穎的見解。

人民之子:獻身新中國教育事業

嵇文甫從事教育工作45年,聲譽可謂崇高,精神可言高潔,事跡可為共勉。單就新中國教育事業而言,他是鄭州大學籌建的領導者之一,是河南大學八年流亡辦學的親歷者,也是河南大學重建的主心骨;其“孜孜于‘傳道、授業、解惑’,以誨人不倦的精神,嚴肅認真的態度,循循善誘的方法,培養出一批又一批學生,贏得了桃李滿天下的崇高聲譽”(樊道遠《先生之風 山高水長——紀念嵇文甫同志誕辰九十周年》);他勤懇于學術與教學的“兩肩挑”,推動了新中國馬克思主義歷史學科的發展。

于嵇文甫個人而言,1948年到1956年是平凡的,然于新中國教育版圖的開拓而言,這8年卻是彌足珍貴的。8年間,中原大學、鄭州大學拔地而起,河南大學調整重建,前者系“解放戰爭時期為革命事業做出重要貢獻的大學”,中間者系新中國成立后國家創辦的第一所綜合性大學,后者系“見證中國千年科舉制度終結”同時也“開啟了中國新式高等教育”的大學(河南大學校史修訂組《河南大學校史》,河南大學出版社2012年版),均與嵇文甫關系匪淺。

為援建中原大學,時任河南大學文學院院長的嵇文甫與河南大學一行人奔赴中原解放區,被贊為“一支不拿槍的文化大軍”,他與河大教授王毅齋一起任籌備委員會副主任,簽發《中原大學招生廣告》,確定本科建制,并在完成籌備工作后領命赴汴籌建開封分校,為中原大學全部遷往開封做好了準備,陳毅說:“有嵇文甫、王毅齋等教授……一定能辦成一所人民需要的大學校。”(侯其俠《難忘的一課》)

隨著中原大學搬遷武漢,河南省委省政府決定將此前搬遷至蘇州的河南大學師生接回開封并重新擴建河南大學,嵇文甫以半百之身接過重任,先后任河南大學副校長、文教學院院長、校長,并先后確定了要把它辦成“一方面具有老解放區革命政治教育的傳統,另一方面又具有普通正規大學的學術教育傳統的新型大學”(李道雨等《嵇文甫傳略》)的辦學目標,“為工農服務,為河南建設服務”的辦學方向,以及精簡課程、精簡干部編制等具體的措施,并采用了本、專科和短訓班等相結合的辦學形式,為河南培養了大批急需的專門人才。

嵇文甫也是鄭州大學籌備委員會主任、首任校長、歷史學系創始人,幾近白手起家籌建鄭州大學。接過中央高等學校規劃會議的任命,時任中國科學院學部委員的嵇文甫欣然赴任,積極聘請教師、深入課堂,參加教學研究,改善教學條件,并始終保持謙虛謹慎、寬以待人的作風,在極短的時間內完成了鄭州大學的經費籌集、校舍興建、學科設置、學制改革以及風紀整頓等多項任務,推動這所綜合性大學漸次走向軌道。

嵇文甫的教育家稱號源于其終生從事教育事業,也源于其身上所體現出的“教育家的氣質、心態和風范”,更源于其“把‘教書育人’提到了一個新的高度”(姚惜鳴《嵇文甫的身教與言教》),其既以理想、品德、行為等熏陶學生,也以其學識修養、教學技巧等影響學生,收獲了包括史學家尹達、白壽彝,文學家徐玉諾、任訪秋、蘇金傘、師陀等在內的諸多“桃李”。

就治學態度看,嵇文甫的認真不僅體現于學術上的孜孜以求,更體現于教育教學上的認真備課與反復思考。新中國成立后,雖然他擔負的領導職務很多,然仍把教授的身份擺于最前,即便是講過數十次的課程,再次講授時仍不省去資料查閱的環節,而每次上課之前對觀點的反復思考更是雷打不動的習慣。就史學教學看,基于對馬克思主義史學的熟稔與研究上的透徹,嵇文甫形成了“棄講稿教學”和“史實教學”的習慣,不依賴講稿,娓娓而談,深入淺出,多用史實借古喻今,樸實詼諧,平易中求精深,使人感到親切而又印象深刻。

對于學生,無論是課堂講授還是課下答疑,他始終有求必應,還為素未謀面的學生改稿,在家中與學生展開討論。通過講授課程,他將如何做人、如何梳理無產階級人生觀等思想融入其中;通過有求必應,他熱情提攜與幫扶后輩,如為任訪秋指導書作,為趙儷生指點宋代哲學等,前者著文稱其“是我終生學習的典范”,后者則在受教后著文稱“一年前我是泡在漫到腳脖的水里,那么,一年后,我已經泡到齊腰的水里了”。

在教授身份之外,嵇文甫亦有“新史學”的宣講者、《新史學通訊》(后改為《史學月刊》)的創辦者、歷史教育的引領者、河南省教育工作的主持者等身份,這些身份均圍繞教育展開。

新中國成立后,全國掀起了學習馬克思主義理論的高潮,作為“新史學”研究的著名學者,嵇文甫自覺主動地承擔起了宣傳與普及馬列主義的任務,先后發表多篇文章,也多次進行報告宣講馬克思主義,并運用馬克思主義唯物史觀客觀評價歷史人物和事件,在客觀評價的同時,讓讀者和聽者能夠充分理解、接受這些新的認識。

嵇文甫畢生勤懇地耕耘于教育戰線,致力于“傳道、授業、解惑”,他自覺堅持以馬克思主義唯物史觀為指導,提出的很多理論和方法對新中國成立后我國的教育特別是歷史教育起到示范和引領的作用。關于如何搞好歷史教育,他指出:“我們講古代思想史,不是把各家各派的學說隨便羅列出來,任意地亂講,而是要以歷史唯物主義的觀點,闡明歷史發展的客觀規律性,指出在一定歷史條件下,某種思想怎樣產生、發展和消滅;怎樣代表自己的階級利益,為階級斗爭服務?怎樣反映現實,而又推動現實,指導現實,這里面是有一種深刻的科學理論貫注著的。”他還主張,“講歷史不要忘了當前的政治任務”,要高度重視歷史對現代的啟示,用歷史事件和歷史人物對現代人進行愛國主義教育、歷史唯物主義教育,“教歷史不單是講故事,它要通過具體的人物和事件,揭示出歷史發展的規律,拿活生生的經驗教訓,給人們指出應走的道路,這是一種思想教育,是一種有力的思想斗爭。”這些觀點不僅對新中國成立后我國的歷史教育發揮著示范和引領作用,而且對我們現在的歷史教育有著重要的借鑒意義。

面對新中國成立初期高校教育中學術與教學未能很好融合的局面,作為中國新史學學會河南分會主席,嵇文甫一方面響應總會關于積極進行馬列主義新史學研究的要求,另一方面也注意將學術研究與大學、中學的歷史教學實際聯系起來,因而創辦了《新史學通訊》。身為主編,嵇文甫不取分文報酬,還時時為其供稿。此后,他又相繼兼任《歷史教學》《歷史研究》《哲學研究》等學術刊物的編委,用實際行動支持學術研究對教學工作的反哺。

新中國成立后,嵇文甫于政府部門擔任多種職務,“往往是名義很高,而實際是任何事不管,徒有虛名”(嵇道之《記先君嵇文甫先生》),他不在乎虛名,而是關心如何更好推動新中國教育事業發展,正如其所言,“我沒有什么本事,有一點虛名,當前革命需要它,對革命有用的事都是有意義的”。就任鄭州大學校長后,嵇文甫“一方面主持鄭大的工作,一方面關心著全省的教育事業,他不斷到省府辦公,參加會議,親自聽取匯報,指導工作”(樊道遠《先生之風 山高水長——紀念嵇文甫同志誕辰九十周年》),切實盡職于其在省政府分工負責的教育方面的領導工作。

文甫先生是馬克思主義史學的踐行者,有自我之學術志向和追求,也有自我之價值判斷與堅持,致力于弘揚中國精神,推廣中國學術,堪稱“中州巨擘,學界楷模”。《中庸》有云:“君子之道,暗然而日章。”隨著時間的推移,先生的學問與精神,必將如其在河南大學校歌中所寫的“繼往開來揚輝光”。

學人憶嵇文甫

文甫先生是在五四運動后,從北京回到開封任教的。他當時和同時回汴任教的其他北大和師大的畢業生,把“五四”提倡科學與民主,反對舊道德,提倡新道德,反對舊文學,提倡新文學的文化革命精神,帶回河南來了。因此,各校學風發生了巨大的變化。后來在河南出現了不少知名的革命家、作家和學者,沒有不是在這種新的思潮中培養陶冶出來的……文甫先生所教過的班級的同學,在北伐時許多都參加了革命。那時文甫先生已由宣傳五四精神,進一步地宣傳馬克思列寧主義了。他在當時河南進步青年的心目中,已成為大家所公認的導師。

——任訪秋《憶先師嵇文甫先生》

快三十歲,我初進河南大學,嵇先生把他教了多年的《明清思想史》課給我教,這寓有愛護與鍛煉之意。我經常從和他接觸的“謦咳之微”中,受到啟發。凡是他談到某一學派、某一學人、某一書之為我所未知者,河南大學藏書非少,我即刻去翻。這就等于他帶著我跑步跑了一年,我就感到一年前我是泡在漫到腳脖的水里的話,那么,一年過后我已經泡到齊腰的水里了。這就是進步,也就是古人所說的“涵”和“泳”。

——趙儷生《為學途程上的一些遭際》

(作者:張寶明,系河南大學教授)(本版圖片均為資料圖片)