華中師范大學惲代英廣場上的惲代英雕像。陳希昌攝

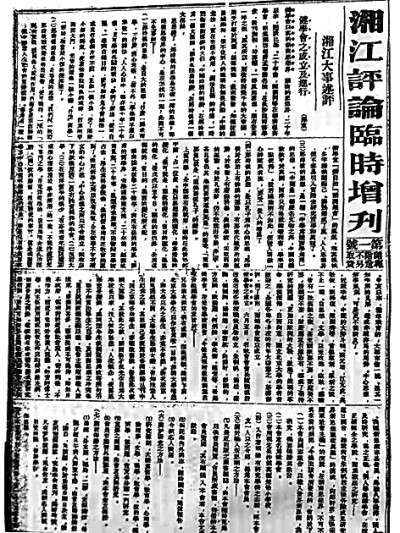

《湘江評論》臨時增刊第1號

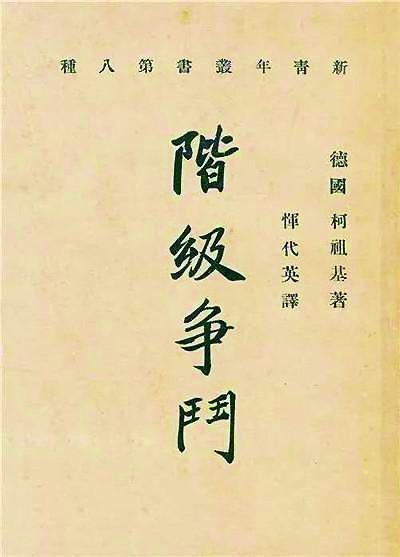

惲代英譯《階級爭斗》

學人小傳

惲代英(1895—1931),祖籍江蘇武進,出生于湖北武昌。1915年入中華大學文科中國哲學門學習。大學期間,在《新青年》《東方雜志》《青年進步》《婦女時報》《光華學報》等報刊發表文章。1919年,參與領導了武漢地區的五四運動。在1921年加入中國共產黨。1923年任中國社會主義青年團中央宣傳部長,主編《中國青年》并兼任上海大學教授,摘譯有恩格斯的《家庭、私有制和國家的起源》,翻譯有考茨基的《階級爭斗》。1926年在國民黨第二次全國代表大會上當選為中央執行委員,同年3月任黃埔軍校政治總教官。在中國共產黨第五次全國代表大會和六屆二中全會上均當選為中央委員。近300萬字遺著被編為《惲代英全集》由人民出版社出版。

惲代英是中國共產黨著名的早期領導人之一,是黨內杰出的理論家、宣傳家和“中國青年熱愛的領袖”(周恩來語)。在五四運動前后,惲代英將理想信念比作光明之燈。他與他的朋友們在黑暗中探索前行,一心一意向著燈光走上去,終于找到了救國的真理——馬克思主義,從此終身信仰,直至生命最后一刻。在中國共產黨建黨百年之際,回望他們走過的路,可以激勵我們堅定理想信念,不斷奮進。

惲代英與陳獨秀:合作編譯《階級爭斗》

1915年9月,陳獨秀創辦《青年雜志》(從第2卷起改名為《新青年》),高舉民主與科學的大旗,發起新文化運動。惲代英隨即在武漢熱烈響應,成為華中地區新文化運動的領袖之一。實際上,早在1914年10月,還在中華大學(現華中師范大學前身之一)預科就讀的惲代英,就在《東方雜志》發表論文《義務論》,提倡“義務論”(利他),反對“權利論”(利己)。他認為,帝國主義列強是所謂“權利論者”,是“天下爭攘之泉源”。列強所鼓吹的“自衛”,實為“侵犯之又一名詞”;所謂“文明”,實為“殺貧賤以利富貴者也”。惲代英的理想是“舉天下之富貴貧賤,皆使服膺于義務之說,則私產制度,不期而自破,黃金世界,不求而自現矣”。該文發表后被南洋出版的《輿論》全文轉載,標志著惲代英在思想文化界開始嶄露頭角。1915年,惲代英轉入中華大學中國哲學門(即中國哲學系)后,接連在《光華學報》《東方雜志》等刊物發表《新無神論》《懷疑論》《文明與道德》《原分》《社會性之修養》等多篇論文,反對封建禮教,提倡唯物主義,成為中國思想界的一顆新星。

1917年初,中華大學大三學生惲代英將兩篇哲學論文《物質實在論》和《論信仰》投給他心儀已久的《新青年》雜志。陳獨秀審閱論文后,于2月5日以《新青年》編輯部的名義給惲代英回了一張明信片,明確表示兩篇文章都決定采用,但“登在何期未定”。3月14日,中華大學教授劉子通收到陳獨秀的來信,信中高度評價了惲代英及其論文。劉子通見新文化運動的旗手夸贊自己的學生,非常高興。惲代英在當天日記中寫道:“劉子通先生聞余投稿陳獨秀先生處,因索底本一閱,并云陳函頗贊美余。”

《物質實在論》原是惲代英的學士學位論文。他考慮到離大學畢業還有一年多的時間,便將該文與剛寫成的《論信仰》一起投給了《新青年》,沒想到會得到陳獨秀如此厚愛。這是他第一次與陳獨秀以文會友。此后,他倆常有書信往來。不久,惲代英的這兩篇文章分別發表在當年出版的《新青年》第3卷第1號和第5號上。惲代英的《物質實在論》堅持了唯物主義世界觀的根本立場,對西方近代哲學史上的絕對實在說、假定實在說、批評派實在說和物質非實在說一一進行了評析,堅定地認為“物質必為實在”。他指出:“蓋客觀之物,雖待主觀健全,始足以認識感覺之。即令主觀不健全,不能認識感覺,其客觀之物之存在如故。不可以為離主觀而遂無客觀也。”換言之,物質是不以人的意識為轉移的客觀存在,物質是第一性的,意識是第二性的。

同年10月,惲代英又在《東方雜志》發表《經驗與智識》,提出:“智識未有不從經驗中得來者”,“舍吾人經驗以外,欲求一種可稱為智識者,蓋渺然不可得也”,“學問者,即由自有人類以來,反復經驗,反復研究,自不正確的智識,而進于正確的智識者也”。也就是說,理論只有經過實踐的反復檢驗,才能臻于至善。這已經包涵唯物主義實踐論的思想。可見,惲代英當時已經初步構建了自己的哲學思想體系。在這個體系中,物質實在論和認識論是最閃光的部分。在沒有接觸到馬克思主義哲學理論以前,惲代英在哲學研究上就有這樣的成就,在當時的中國思想界實處前沿地位。陳獨秀看中的也正是這一點。惲代英此時已經給陳獨秀留下了深刻的印象,但他倆卻一直未能謀面。

1920年2月,陳獨秀第一次到武漢。他應文華大學(后改為華中大學,現華中師范大學前身之一)校長孟良佐的邀請,出席該校應屆畢業生典禮會并作學術講演。在題為《社會改造的方法與信仰》的學術報告中,陳獨秀強調,要打破遺產制度,“不使田地歸私人傳留享用,應歸為社會的共產”,宣傳的正是《共產黨宣言》“廢除繼承權”的思想。惲代英因故未能前往聆聽報告,但通知了利群書社的社員。胡治熙回憶說:“代英通知我們,陳獨秀在曇華林文華公書林講演。我們一大群人,久慕其名,就從利群書社出發去聽講。”又據李伯剛回憶,在漢期間,“陳獨秀曾請代英長談過一次”。正是在這次長談中,陳獨秀邀請惲代英翻譯考茨基的《〈愛爾福特綱領〉解說》一書。

陳獨秀請惲代英翻譯該書,一是因為惲代英英語好。1915年2月惲代英就用英文在《學生雜志(英文版)》發表文章,還在《東方雜志》《婦女雜志》等雜志發表了許多英文譯作。二是因為惲代英的傳統文化底蘊深厚,文史哲相關論文迭出。在陳獨秀看來,惲代英是翻譯此書的不二人選。

由于陳獨秀在武漢宣傳廢除遺產制度,湖北當局十分驚恐,通緝陳獨秀。陳獨秀“憤恨湖北當局者壓迫言論之自由”,于8日乘火車北上赴京。為避免遭北洋軍閥政府迫害,李大釗親自到永定門火車站接車并護送他經天津返回上海。陳獨秀回到上海后,便給惲代英寄來了《〈愛爾福特綱領〉解說》的英譯版。惲代英沒有辜負陳獨秀的期望,很快將該書高質量譯完,并將書名定為《階級爭斗》。陳獨秀收到惲代英的譯稿后,親自校訂,將其作為《新青年叢書》第八種,由新青年社于1921年1月出版。他還在《新青年》第8卷第6號上,親自為《階級爭斗》做廣告:

第八種 階級爭斗 定價五角

柯祖基著 惲代英譯

“階級爭斗”是社會主義始祖馬克斯所發現的重要學理,也就是俄國、法國、美國,以及其余進步國的人們“現今社會運動底基音”。凡要徹底了解近代各國社會思想,須得徹底明白“階級爭斗”是什么。這書原本是馬克斯派著名人柯祖基做的,對于“階級爭斗”說得很詳盡,在外國也算是一部名著,在我們這智識荒的中國更不消多說,要算是重要的糧食了。

總發行所 廣州昌興馬路二十六號 新青年社

這則廣告中的“柯祖基”現譯考茨基,“馬克斯”就是馬克思。惲代英翻譯的《階級爭斗》與陳望道翻譯的《共產黨宣言》、李季翻譯的《社會主義史》,是中國共產黨創建時期傳播最廣、影響最大的三本書,對五四時期一批具有初步共產主義思想的知識分子迅速成長為馬克思主義者,起了重要的促進作用。毛澤東曾回憶說:“有三本書特別銘刻在我的心中,建立起我對馬克思主義的信仰。我一旦接受了馬克思主義與歷史的正確的解釋后,我對馬克思主義的信仰就沒有動搖過。”他指的就是這三本書。

惲代英與毛澤東:鄂湘兩省青年領袖

斯諾在《西行漫記》中,記錄了毛澤東的一段回憶:

1917年(應為1918年4月——筆者),我和其他幾位朋友一道,成立新民學會,學會有七八十名會員,其中許多人后來都成了中國共產主義和中國革命史上有名的人物……大約就在這個時候,湖北成立了另外一個團體,叫互助社,同新民學會性質相近。它的許多社員后來也成了共產黨人。其中有它的領袖惲代英,在反革命政變中被蔣介石殺害。

互助社是1917年10月惲代英與黃負生、冼伯言、梁紹文等人一起創辦的,比毛澤東等創辦的新民學會要早半年。那時,辛亥革命已經失敗,在北洋軍閥統治下,國家壞到了極處,人民苦難到了極處。以惲代英、毛澤東為代表的中國先進青年,在黑暗中探索救國的道路。互助社和新民學會既是修養品德的團體,更是愛國主義的團體。1919年五四愛國運動爆發后,惲代英、毛澤東分別是鄂湘兩省的學生運動領袖,立即以互助社、新民學會成員為骨干,在鄂湘兩省發起聲勢浩大的示威游行活動,支援北京愛國學生的正義斗爭。

武漢愛國學生舉行的罷課斗爭,遭到湖北督軍王占元的血腥鎮壓。他命令軍警和保安隊鎮壓手無寸鐵的學生,于6月1日、3日制造了兩次慘案,武昌高師(現武漢大學)學生陳開泰被軍警刺傷,生命垂危,文華大學、第一中學、甲種工業學校數十名學生被毆傷。王占元又采用釜底抽薪的毒計,強行解散學生會,勒令各校提前放暑假,限三天內全部離校,“強留者取消伙食”,“學舍旅館亦軍警轉諭不準容納”,以瓦解學生隊伍。

惲代英無比憤慨,他一面赴醫院慰問受傷學生,一面鼓動武漢商會組織商民罷市。為揭露軍閥的罪行,他寫了《武漢學生被官廳解散最后宣言》:

若是這(么)狠的警察,這(么)狠的保安隊,能夠替我們向日本爭(回)青島,他便打死了我們,亦所甘心,只是他們除了對我們手無寸鐵的學生,污以擾亂秩序,將我們打以外,看了外國人,哼也不敢哼一句……

惲代英將該文寄給7月4日由湖南省學聯創辦、毛澤東主編的《湘江評論》。毛澤東久聞惲代英的文才,收到來稿后,立即將該文刊登在7月21日出版的《湘江評論》臨時增刊第1號上。

湖南軍閥張敬堯,也是鎮壓愛國學生運動的兇手。毛澤東回憶說:

(湖南督軍張敬堯)這個家伙很壞。我們領導了一次學生總罷課反對張敬堯,要求撤換他……張敬堯查禁了《湘江評論》來報復學生的反對。

毛澤東組織了驅張代表團,并起草了《驅張宣言》:

……去歲張敬堯入湘以后,縱餓狼之兵,奸焚劫殺;騁猛虎之政,鏟刮詐捐。賣公地,賣湖田,賣礦山,賣紗廠,公家之財產已罄;加米捐,加鹽稅,加紙捐,加田稅,人民之膏脂全干。洎乎今日,富者貧,貧者死,困苦流離之況,今人不忍卒聞。彼張賊兄弟累資各數千萬……無非欲攫盡湖南財產,吃盡湖南人民……

1919年12月6日,毛澤東攜《驅張宣言》,率領驅張代表團前往北京,在路過武漢時停留了十天左右,拜訪了正在籌建利群書社的惲代英。這雖是毛澤東與惲代英首次見面,卻像情深意厚的老朋友久別相逢。應毛澤東的要求,惲代英和利群書社的朋友們將《驅張宣言》張貼到武漢三鎮的大街小巷。他們還通過武漢郵局,用快郵代電,將《驅張宣言》寄往全國各地。毛澤東在漢期間,惲代英還向毛澤東詳細介紹了籌建利群書社的具體方案,毛澤東深表贊同。

1920年7月,毛澤東從上海到武漢,同惲代英商討在長沙創辦文化書社以及加強其與利群書社聯系事宜。惲代英向毛澤東介紹了利群書社半年來的營業情況以及實行共同生活的經驗,鼓勵毛澤東盡快將文化書社在長沙建立起來,并且答應給文化書社作信譽擔保。毛澤東聽后信心倍增。回到長沙后,他立即與易禮容等發起籌建文化書社,并于9月9日正式開始營業。在10月22日由毛澤東等人寫的《文化書社第一次營業報告》中可以看到,文化書社與利群書社、上海泰東書局、亞東圖書館、中華書局、新青年社、北京大學出版社等建立了業務往來關系。惲代英、陳獨秀、李大釗等均為文化書社信用介紹人,文化書社進貨時,各店可“免去押金”。

長沙文化書社和武漢利群書社有一個共同的特點,就是主要經銷《共產黨宣言》等馬克思主義著作和《新青年》《新潮》等傳播新思想、新文化的報刊,成為中國早期傳播馬克思主義的兩個重要基地。正是通過創辦文化書社、利群書社的實踐,毛澤東、惲代英等人加深了對馬克思主義的理解,開始從愛國主義者向馬克思主義者轉變。

惲代英與少年中國學會:走向馬克思主義

少年中國學會由王光祈、李大釗等人于1919年7月1日正式創立。其宗旨是“本科學的精神,為社會的活動,以創造‘少年中國’”,并奉行“奮斗、實踐、堅忍、儉樸”的八字信條。9月,第一批加入學會的劉仁靜,將學會的會務報告和規約等交給惲代英,希望他入會。惲代英細心地研究了這些資料后,覺得這正是自己多年尋求的一個養成“善勢力”,撲滅“惡勢力”的團體。9月9日,他致信王光祈說:“我看你們的會員通訊,亦覺得真是充滿了新中國的精神。假如我配得上做你們的朋友,我實在誠心地愿做一個會員。”

于是,在王光祈介紹下,惲代英加入少年中國學會。從這時起到1921年7月,惲代英的思想迅速向馬克思主義轉變,并成長為一名堅定的共產主義戰士。

1920年4月,惲代英第一次到北京參加少年中國學會活動。10日,他被學會執行部推薦為組織叢書編譯部專員,與李大釗、黃日葵、王光祈等一起參與審查本會叢書編譯工作。22日,為學會的名譽起見,惲代英提出對于編輯《少年中國學會叢書》方針的意見,認為所編譯的叢書,“應為社會不可少的書”,“應為社會急切需要的書”,“應為可供學者研究的書”等6條意見,并擬定了馬克司(馬克思)及其學說、羅素及其學說、杜威及其學說等26種書目。惲代英將馬克思及其學說放在研究圖書的首位,反映了他對研究馬克思主義的重視程度。

惲代英在北京住了4個月,為了方便工作,他從剛來京時住的前門旅社,搬到學會為他安排在地安門附近的椅子胡同7號。這是一個鬧中取靜的小院子,他在這里埋頭著述,寫了許多重要學術論文,如《懷疑論》《怎樣創造少年中國》《論社會主義》《未來之夢》等。

中國人找到馬克思主義救國真理的道路不是平坦的。無政府主義是打著社會主義的旗號先于馬克思主義傳入中國的,它猛烈地批判專制統治和剝削壓迫,同情勞工大眾,鼓吹“各盡所能,各取所需”的共產主義,正好切合了當時中國先進青年反對帝國主義和封建軍閥、反對剝削的心理,受到歡迎。瞿秋白描述當時中國先進青年的思想狀況時說,就像19世紀40年代俄國青年的思想那樣,“隔著紗窗看曉霧,社會主義流派,社會主義意義都是紛亂,不十分清晰的”。惲代英與陳獨秀、李大釗、毛澤東等一樣,思想也曾一度受到無政府主義思想的影響。但他們的可貴之處在于,勤于思考,勇于實踐,對任何一種新的思想文化,“能歡迎新的,還應該歡迎更新的”。但是,“無論什么天經地義的”律令訓條,無論什么反經悖常的學說主張,都“不輕可決,不輕否決”,都要經過實踐檢驗,從而決定舍取。

經反復比較和實踐,惲代英等先進青年,終于逐漸拋棄了無政府主義,選擇了馬克思主義作為自己的終身信仰。1920年7月,惲代英在《怎樣創造少年中國》中批判無政府主義說:“若我們一天天走受掠奪的路,卻談什么無政府主義,這只是割肉飼虎的左道,從井救人的誣說。”10月,他在《未來之夢》里承認“個人主義的新村是錯了”。

1921年初,同為少年中國學會會員的沈澤民致信惲代英,認為“教育問題,正如一切問題一樣,非把全部問題改造好了,是不得會解決的”。這實際是否定教育救國論。惲代英在復信中贊同沈澤民的觀點,并稱贊沈看問題深刻透辟,“目光如炬”。6月15日,惲代英致信王光祈,指出工讀互助團的失敗,主要原因不是人的問題,而是“經濟壓迫”的結果,并以利群書社為例說:“以我一年來利群書社的生活,深信都市中作小工業,實有不免受經濟壓迫的地方……我們真飽受了經濟壓迫的況味。”

同年7月1日至4日,少年中國學會在南京高等師范學院梅庵舉行年會,討論宗旨和主義問題。鄧中夏、高君宇、劉仁靜等堅決主張學會應確定社會主義方向;左舜生、余家菊等堅決反對,主張學會成為“社會活動”的改良主義團體。學會分裂的趨向已經明顯。惲代英為避免學會分裂,“傷感情,生隔閡”,起初在會上采取調和態度。見學會分裂不可避免,他便在會上做了《學會前途危險,應討論如何分裂》的發言。會后不久,他在致學會會員楊鐘健的信中說,“我在南京努力為學會作調和派。調和非我本意……學會有樹立一定明確旗幟的必要,實無調和余地”,“我私意近來并很望學會為波歇維(布爾什維克)式的團體”。

會后,惲代英回到湖北,與林育南等一起,召集受到利群書社影響的24位進步青年,于7月16日至21日在黃岡浚新小學舉行會議,宣布成立共產主義性質的革命團體共存社,其宗旨是:“以積極切實的預備,企求階級斗爭,勞農政治的實現,以達到圓滿的人類共存為目的。”這意味著惲代英、林育南等人已經走上了馬克思主義的道路。同時也說明,在中國共產黨成立前后,與共產國際以及與上海、北京的中共早期組織沒有直接聯系的先進分子也在獨立展開建黨活動。當惲代英獲悉中國共產黨成立后,立即宣布解散共存社,并與其主要成員林育南、林育英、李求實等先后加入中國共產黨。從此,他為共產主義理想不懈奮斗,直至1931年英勇就義。

惲代英犧牲時年僅36歲,卻留下近300萬字遺著。2014年《惲代英全集》(1~9卷)被列入“中國共產黨先驅領袖文庫”,由人民出版社出版。《惲代英全集》涵蓋哲學、政治、經濟、軍事、文化、教育等各個領域,是馬克思主義中國化的重要理論成果,是中國共產黨的寶貴精神財富,也是一份厚重的紅色文化遺產。

(作者:李良明,系湖北省中國特色社會主義理論體系研究中心華中師范大學分中心研究員)

(本版圖片均由華中師范大學黨委宣傳部提供)