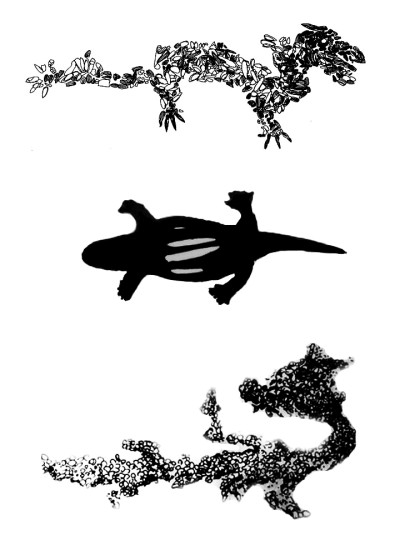

西水坡遺址出土的鱷龍圖案。

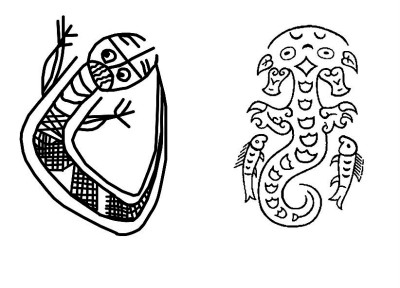

鯢魚龍圖案。左:甘肅西坪出土的小口高領(lǐng)平底瓶腹部的紋樣。右:商代青銅器虎食人卣的龍紋。

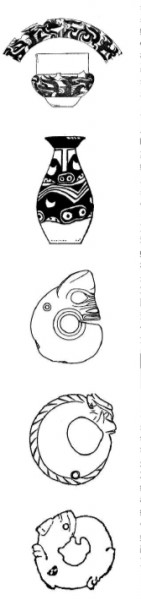

蛇龍與豬龍圖案。從上至下分別出土自:小山遺址、姜寨遺址、牛河梁遺址、凌家灘遺址、羅家柏嶺遺址。

作者:袁廣闊,系國(guó)家社科基金重大項(xiàng)目“河南焦作府城遺址考古發(fā)掘資料整理與綜合研究”首席專家、首都師范大學(xué)歷史學(xué)院教授

龍是中華民族的圖騰和象征。中國(guó)人自古以來就以龍為傲,認(rèn)為自己是人文意義上龍的傳人。在漫長(zhǎng)的歷史進(jìn)程中,龍已滲入中華民族始祖崇拜的文化脈絡(luò),貫穿中華文明發(fā)展的湯湯長(zhǎng)河。作為神話性的動(dòng)物,龍并不存在于現(xiàn)實(shí)生活中。那么龍的原形是什么?經(jīng)歷了哪些發(fā)展階段?本文以我國(guó)新石器至夏商時(shí)期考古發(fā)現(xiàn)的龍紋為基礎(chǔ),梳理考古學(xué)視野下中華龍的起源、發(fā)展與傳承,探討龍逐漸融入中國(guó)傳統(tǒng)文化基因和精神內(nèi)核的脈絡(luò)。

地緣與風(fēng)物:仰韶時(shí)代與龍文化起源

中華龍文化歷史悠久,在我國(guó)新石器時(shí)代的考古學(xué)文化中,距今7000~5500年的仰韶文化已開始出現(xiàn)原始的龍紋,如魚龍、蛇龍、豬龍、鱷龍等。這些早期龍形文化遺存的產(chǎn)生,與自然崇拜密切相關(guān)。

這一階段社會(huì)生產(chǎn)力水平低下,原始宗教盛行,提供了“萬物有靈”的文化土壤。一些與早期文明生活關(guān)聯(lián)緊密,或具有威懾力的動(dòng)植物,成為自然崇拜的對(duì)象。從已有的考古資料來看,仰韶時(shí)代存在四個(gè)不同的文化體系:東北地區(qū)的趙寶溝—紅山文化系統(tǒng),太行山—嵩山以西的仰韶文化系統(tǒng),太行山—嵩山以東的后崗一期文化系統(tǒng)以及長(zhǎng)江中游的大溪文化系統(tǒng)。不同文化系統(tǒng)孕育出不同的生活習(xí)慣和精神信仰,進(jìn)而形成四大自成體系的原始宗教區(qū):東北地區(qū)祀蛇和豬,太行山以西崇魚和鳥,太行山以東敬虎和鱷魚;長(zhǎng)江中游尊鱷魚。這些動(dòng)植物在先民崇拜、敬畏的文化濾鏡下被逐漸神化,形象上更經(jīng)由不斷加工、融合、創(chuàng)新,形成了不同區(qū)域各有特色的原始龍形象。簡(jiǎn)言之,仰韶文化中不同地區(qū)的魚龍、蛇龍、鱷龍,均是現(xiàn)實(shí)生活中魚、蛇、鱷等自然形象神格化的產(chǎn)物。

◆遼河流域的蛇龍與豬龍

遼河流域是我國(guó)玉文化最早的發(fā)源地之一。玉制的各類動(dòng)物形神兼?zhèn)洌纫杂褙i龍最負(fù)盛名,玉豬龍的原形是蛇和豬的復(fù)合體。其拱鼻與頭鬃類豬,但器身多卷曲無足,與豬迥異,而和蛇相似。這類造型融合在彩陶上體現(xiàn)得更為明顯。小山遺址發(fā)現(xiàn)一件趙寶溝文化的尊形器,腹部圖案環(huán)繞豬、蛇、鹿和鳥首。其中,豬嘴閉合,獠牙外露,眼睛微閉,頸部以下由黑白相間的蛇身纏繞而成,有學(xué)者形象地稱它為“豬首蛇身”。拼合式的蛇形,實(shí)際上是對(duì)蛇進(jìn)行神化的一種加工;而選擇用豬首來神化蛇,則源于先民對(duì)豬的偏愛和崇拜。興隆洼文化、趙寶溝文化均發(fā)現(xiàn)較多用豬祭祀的跡象,可作為豬龍神格化的考古學(xué)持據(jù)。這類豬、蛇拼合式圖像崇拜,在紅山文化豬首蛇身玉豬龍上達(dá)到了頂峰。

◆關(guān)中、隴東地區(qū)的魚龍與豬龍

新石器時(shí)代中期,發(fā)源于渭河流域的仰韶文化半坡類型展現(xiàn)出蓬勃生命力,其后,興起于關(guān)中、河南、山西地區(qū)的廟底溝文化也大放異彩,二者均孕育出大量精美而細(xì)膩的彩陶。長(zhǎng)期以來,學(xué)界大多認(rèn)為廟底溝文化彩陶的主要紋樣是鳥紋、花瓣紋。近年來,王仁湘、張鵬川等學(xué)者通過對(duì)廟底溝彩陶紋飾的系統(tǒng)分析,提出了“大魚紋”的文化概念:廟底溝文化廣泛流行的葉片紋、花瓣紋、菱形紋、圓盤形紋和帶點(diǎn)圓圈紋等,多由魚紋簡(jiǎn)化、拆解后重組而成,構(gòu)成了一個(gè)“大魚紋”象征系統(tǒng),最后完全圖案化。這類半坡、廟底溝仰韶文化中的魚紋體系又漸次融入了龍紋系統(tǒng)。一是魚紋中出現(xiàn)了一些龍的特征,如寶雞市北首領(lǐng)遺址出土的水鳥啄魚紋蒜頭壺,魚形頭部作方形,豎耳,初步具備了龍首的形象;二是受到西遼河流域興隆洼—趙寶溝—紅山文化蛇(豬)龍的影響,如陜西臨潼姜寨發(fā)現(xiàn)的史家類型彩陶龍,形象為豬的正面,大嘴上卷,鼻作圓形,上額有多道皺紋;三是甘肅武山西坪出土的一件小口高領(lǐng)平底瓶的腹部繪有一個(gè)瞪目張口、形體龐大的鯢魚紋,其特征與商代晚期青銅器虎食人卣的龍紋特征接近,二者具有一定的傳承關(guān)系,說明鯢魚也是龍的一個(gè)來源。

◆河南地區(qū)的鱷龍

太行山以東的考古學(xué)文化中,距今6400年前后的后崗一期文化濮陽(yáng)西水坡遺址發(fā)現(xiàn)了三組用蚌殼堆塑的圖形,每組都有龍的形象。

西水坡M45是一個(gè)在東、西、北三面各設(shè)一小龕的土坑墓。墓主東、西兩側(cè),分別用蚌殼精心鋪塑一龍一虎圖案。龍頭朝北,背朝西,昂首厲目、長(zhǎng)芯微吐、舒身卷尾、高足利爪,整體形象與鱷魚十分接近。M45之北,有一合體龍虎,龍虎背上還有一鹿。其南又有一蚌殼擺塑的龍形圖案,頭朝東,背騎一人。這些蚌殼擺塑的動(dòng)物群,推測(cè)為M45祭祀活動(dòng)遺存。西水坡M45遺址集中發(fā)現(xiàn)蚌塑鱷龍,或與這一區(qū)臨近雷龍神出沒的“雷澤”有關(guān)。《山海經(jīng)·海內(nèi)東經(jīng)》記:“雷澤中有雷神,龍身而人頭。鼓其腹,在吳西。”《五帝本紀(jì)·正義》引《山海經(jīng)》言,“雷神”鼓其腹則“雷”。可知雷澤神作龍形,正如王充《論衡·龍?zhí)撈贰袄埻悺彼摗I鲜鰝髡f中,雷澤的雷神龍身人頭,以腹為鼓而雷聲作;再結(jié)合蚌塑鱷龍,可知文獻(xiàn)中的龍澤很可能就是鱷魚池。事實(shí)上,鱷魚在早期文明中已留下文化印記,文獻(xiàn)中夏代的豢龍氏養(yǎng)的就是鱷魚,而山西陶寺遺址出土的鱷魚皮制作的鼉鼓,很可能就是傳說中雷澤神鼓腹的實(shí)證。

仰韶文化后崗類型之后,太行山東麓的鱷魚龍繼續(xù)向西發(fā)展。河南中部仰韶文化“閻村類型”的汝州洪山廟遺址就發(fā)現(xiàn)了多件與之相關(guān)的彩繪甕棺,其中第128號(hào)甕棺上的彩繪鱷龍紋,頭作扁圓形,身為橢圓形,由四條短弧線組合而成,細(xì)尾較長(zhǎng),四肢曲伏于壁,四爪分開。

◆長(zhǎng)江中下游地區(qū)的鱷龍

仰韶文化階段,長(zhǎng)江流域也出現(xiàn)了鱷、蛇一體的龍紋。巢湖流域凌家灘文化中出土的玉龍,頭部雕出鱷魚的須、嘴、鼻眼,龍身與紅山文化玉豬龍相類,應(yīng)是鱷魚與豬龍的融合。距今約6000年左右的長(zhǎng)江中游湖北黃梅焦墩大溪文化遺址也發(fā)現(xiàn)了河卵石擺塑的鱷龍,龍身長(zhǎng)4.46米,頭西尾東,頭生一角,張口吐舌,昂首爬行。

仰韶文化階段不同區(qū)域的考古學(xué)文化體現(xiàn)出相互融合的特點(diǎn)。一方面,各地涌現(xiàn)出地緣特征明顯的紋飾圖案,如關(guān)中仰韶時(shí)期的魚紋、鳥紋,河南中部的太陽(yáng)紋、幾何紋,長(zhǎng)江中游的水波紋、幾何紋。另一方面,以龍紋為代表,仰韶文化區(qū)出現(xiàn)了明顯的文化認(rèn)同與交互融合現(xiàn)象,如長(zhǎng)江中下游凌家灘玉龍紋與紅山文化玉豬龍有頗多相似,豬、蛇、鱷魚和諧共存的特征也可與中原地區(qū)蚌塑龍紋互文;姜寨豬龍與趙寶溝文化豬龍也存在內(nèi)在聯(lián)系。由是觀之,仰韶時(shí)代龍的形象在東方和北方已形成相互交融的文化圈,或與當(dāng)時(shí)巫師階層間的頻繁交流相關(guān)。在這一自然崇拜的文化動(dòng)因下,龍的觀念與形象突破文化區(qū)際,形成了文化認(rèn)同。

格制與權(quán)力:龍山時(shí)代與龍文化的融合

距今5000~4000年前的龍山時(shí)代是中華文明起源與形成的關(guān)鍵階段。這一時(shí)期,各地考古學(xué)文化爭(zhēng)奇斗艷,古國(guó)、青銅、文字等文明因素不斷涌現(xiàn),文明化進(jìn)程大大加快,文化間的交流更加頻繁、劇烈。地緣化的魚紋、鳥紋等開始減少,南北各地自成一格的各地龍紋形態(tài)則開始趨同,統(tǒng)一表現(xiàn)為鱷魚與蛇紋的融合體。這一新的格制化龍紋形象,經(jīng)過先民不斷匯融、取舍、創(chuàng)新和改造,體現(xiàn)出更為神靈化的特征,更加接近神龍的形象。

◆北方地區(qū)的龍紋

石峁遺址位于陜西省神木縣高家堡鎮(zhèn)禿尾河與洞川溝交匯處的梁峁之上,年代大約在公元前2300-1800年之間。城內(nèi)出土大量石雕,其中皇城臺(tái)大臺(tái)基南護(hù)墻下層出土的8號(hào)石雕,長(zhǎng)約120厘米,高約15厘米,左右用減地浮雕技法刻畫出兩個(gè)對(duì)稱的龍形紋圖案。雙龍相背,龍首向外,面部形象為倒尖額、梭形縱目、長(zhǎng)條形鼻翼;龍身兩處曲折,從頭部先向上,至中部向下圓曲,再至尾部又向上圓曲,上飾有曲線紋。尾部豎直上翹,呈錐狀。

◆中原地區(qū)的龍紋

晉南龍山文化龍紋遺存以陶寺遺址為代表。陶寺文化是龍山時(shí)代發(fā)展水平最高的考古學(xué)文化,創(chuàng)造了規(guī)模宏大的城址、高等級(jí)的墓葬及豐富的禮器,如彩繪陶器、石磬、鼉鼓等;建筑了世界上最早的觀象臺(tái);并初步掌握了銅器鍛造技術(shù)。此外,龍紋的逐步成熟化與格制化也是陶寺文化的重要特點(diǎn)。陶寺遺址龍山文化墓地出土的多件彩繪陶盤上,均描繪出同一形態(tài)的龍紋:龍首形如鱷魚,頭有角狀飾物,身軀細(xì)長(zhǎng)似蛇,有魚鱗;長(zhǎng)嘴利齒,張嘴吐芯,身體盤曲呈環(huán)狀。陶盤彩陶龍紋的形象,綜合了鱷魚、魚、蛇等三種動(dòng)物的特征,應(yīng)為仰韶時(shí)代鱷龍、魚龍、蛇龍交互融通的產(chǎn)物。

河南龍山文化末期,龍紋遺存以新密新寨遺址為代表。新寨遺址出土陶器蓋殘片上的龍紋,以陰線刻出龍首紋樣,面額近圓角方形,蒜頭鼻,兩組平行線將長(zhǎng)條形鼻梁分刻為三部分,梭形縱目,彎月眉,兩腮外似有鬢。其龍首特征與石峁一致,體現(xiàn)出前后繼承關(guān)系。

◆南方地區(qū)的龍紋

龍山時(shí)期南方地區(qū)最發(fā)達(dá)的考古學(xué)文化遺存中均發(fā)現(xiàn)了龍紋,如長(zhǎng)江中游的石家河文化與長(zhǎng)江下游太湖流域的良渚文化。

環(huán)太湖流域良渚文化龍形圖案玉器、玉龍首,以及浙江海鹽龍?zhí)陡埤埣y寬把陶杯中,匠人們通過塑繪蛇紋與鳥紋相間纏繞的模式,創(chuàng)造出獨(dú)具特色的龍紋。

湖北石家河文化天門石家河羅家柏嶺遺址出土有龍形玉環(huán)。龍身軀卷曲,首尾相接,圓弧頭,吻部突出,以穿代眼,軀體上有前后對(duì)稱的小爪。湖南澧縣孫家崗墓葬遺址出土了透雕龍形王佩。龍?bào)w盤曲,頭頂作高聳華麗的角狀裝飾,小圓眼,雙足盤曲于腹下。龍形明顯可見鱷魚的嘴和鼻眼特征,身體環(huán)形如蛇。

綜上,龍山時(shí)代的龍紋已擺脫仰韶時(shí)代單一動(dòng)物形象的特征,以蛇與鱷為主體,吸收虎、魚等種動(dòng)物的特征,成為匯集多種形象的趨同神格化形象。此外,遺存性質(zhì)提供的信息展示出這一時(shí)期龍紋應(yīng)是權(quán)力和王者標(biāo)志,陶寺的龍紋盤、凌家灘玉鉞、龍形玉器都出自大型王墓之中。龍作為王權(quán)的象征,早在中央集權(quán)王國(guó)形成之前的方國(guó)時(shí)期已經(jīng)出現(xiàn),龍形象的不斷成熟與格制化,造型日趨定型、完善,可視為中華文明不斷發(fā)展的側(cè)影。

協(xié)和與融通:龍文化的統(tǒng)一與認(rèn)同

夏商時(shí)期龍進(jìn)一步成為國(guó)家形成的標(biāo)志。大約在公元前21世紀(jì),盤踞于中原的夏后氏雄霸而起,開啟了全新的國(guó)家政權(quán)。夏人是一個(gè)開放、包容的族群,在文化基因上,不僅認(rèn)為龍是自己的神祖,而且認(rèn)為龍與自身族群的存亡聯(lián)系緊密。《歸藏啟筮》云:“鯀(禹之父)死……化為黃龍。”《山海經(jīng)·大荒西經(jīng)》:“有人珥兩龍,乘兩龍,名曰夏后開(啟)。開(啟)上三嬪于天。”夏人不僅尊龍、養(yǎng)龍,而且專設(shè)養(yǎng)龍的官職。

二里頭文化發(fā)現(xiàn)了大量的龍紋,可分為陶塑、雕刻、綠松石粘嵌三大類。2002年二里頭遺址宮殿區(qū)墓葬(編號(hào)02VM3)遺址發(fā)現(xiàn)了一件用2000余片各種形狀的綠松石片組合而成的龍形器,由龍頭和龍身二部分組成。龍頭為方形,臣形雙目;眼為圓餅形白玉,鼻以蒜頭形綠松石粘嵌,鼻梁和額面中脊用青、白相間的玉柱排列成縱長(zhǎng)條形。龍頭之外又見用綠松石片表現(xiàn)的卷曲弧線。龍身卷曲,呈波狀起伏,象征鱗紋的菱形綠松石片分布全身。就形體特征而言,二里頭文化的龍紋繼承了龍山及新寨文化時(shí)代以鱷和蛇為主體的余續(xù),其文化來源應(yīng)是新寨文化,而新寨文化龍紋又是承續(xù)陶寺文化龍紋并創(chuàng)新發(fā)展的產(chǎn)物。與龍山時(shí)代的龍紋相比,二里頭文化的龍紋更加抽象化、圖案化,且拼合了更豐富的動(dòng)物特征,如鱷魚、虎、魚等,已經(jīng)是典型的成熟龍紋了。

繼夏代之后,商代人對(duì)龍的信仰抱有更大的熱忱,鑄形以象物,在祭祀坑及墓葬中埋藏?cái)?shù)量驚人的青銅器。匠人們夜以繼日,鏗鏘捶打著件件祭器,以滿足商代人的宗教熱情。與前代相比,商代的物質(zhì)與精神文明都有了長(zhǎng)足發(fā)展。商代人的宗教虔誠(chéng)與文化自信推動(dòng)著藝術(shù)創(chuàng)作在形式和內(nèi)容上形成突破與創(chuàng)新。這一時(shí)期的龍紋在繼承蛇龍、鱷龍等原始龍紋的基礎(chǔ)之上,又具有了鳥、象、鹿、馬等動(dòng)物的特點(diǎn),形象上更為怪異神秘、絢爛瑰麗。商代龍紋是青銅器裝飾圖案中最優(yōu)秀的作品之一,代表了時(shí)代鑄銅工藝的最高水平。它涵容化用“百物”特點(diǎn),奠立了后世龍形象的基本特征,體現(xiàn)了中華文明協(xié)和萬邦、海納百川的博大胸懷。隨著華夏民族和中國(guó)概念的確立,龍的形象更趨成熟化與格套化,最終成為中國(guó)的象征和代表。

綜上所述,考古學(xué)視野下中華龍的起源與演變大致經(jīng)歷了三個(gè)階段:仰韶時(shí)代以單一動(dòng)物為原形的龍紋;龍山時(shí)代以鱷魚、蛇紋為主體兼取一兩種動(dòng)物特征的龍紋;夏商時(shí)期以鱷、蛇為主體,兼容魚、虎、鹿、鳥等多種動(dòng)物特征的龍紋。龍紋從孕育到濫觴,經(jīng)過仰韶和龍山時(shí)代的發(fā)展傳承,夏商時(shí)期的協(xié)和融通,最終風(fēng)馳雷動(dòng)、孕育成形,奠立起后世龍的基本格制。中華龍的形象,是擷取拼合多種動(dòng)物交融的神物,其形成與演變過程正是中華文明不斷發(fā)展的真實(shí)寫照:從仰韶時(shí)代以中原為主星,帶動(dòng)周邊滿天星斗;到龍山時(shí)代的逐漸融合,最終形成夏商時(shí)期多元一體的格局。經(jīng)歷數(shù)千年的創(chuàng)造、演進(jìn)、融合與涵育,龍最終升華為中華民族的精神象征、文化標(biāo)志、信仰載體和情感紐帶。