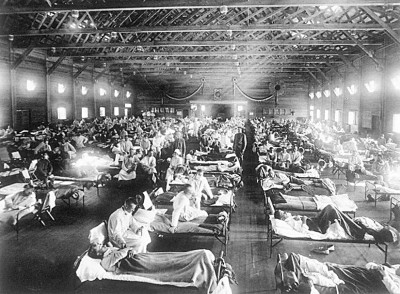

1918大流感時期設立的集中隔離安置區。 資料圖片

作者:李潤虎,系中國科學院自然科學史研究所助理研究員

1918大流感,也被稱為西班牙流感。大流感由甲型H1N1病毒引發,與2009年的H1N1流感同源。這場流感持續時間為1918年1月至1920年12月,往復三波,近5000萬人死于此次感染及其引發的并發癥。1918大流感,成為繼黑死病后人類歷史上最致命的大流行病之一。

歷史上的每一次疫病,均對人們的生產生活帶來巨大沖擊,也讓人們的心理長時間處于應激狀態。1918大流感結束后,多數民眾陷入強烈的抑郁和疲勞感之中,這種情況并非局限于疫情嚴重地區,而是幾乎蔓延全球,并在疫情后對社會生產力和經濟活動的恢復產生了明顯的負面作用。這一現象今天被稱作病毒后疲勞癥或病毒后綜合征。對1918大流感過后人們社會心態的變化進行考察,在一定程度上可以為當前新冠肺炎疫情下人們的心態調適提供些許反思和借鑒。

1918大流感引發民眾對公共衛生系統的嚴重不滿,并在這種不滿中開始要求對衛生系統進行改革。災難過后,世界各國政府也對疫病心生懼意,認識到國際社會協作應對公共衛生危機的必要性和重要性。在各方呼吁的背景下,1920年,英法主導下的國際性組織——國際聯盟特別添設了國際衛生組織作為其附屬機構,針對疫病擴散等全球性公共衛生問題予以管控防治,為1948年世界衛生組織的創建奠定了基礎。1918大流感徹底改變了人們以往對待疫病的態度,引發疫情的原因是人類在短時間內難以準確認知、更難完全消滅的,只有保持足夠警惕,及時公開發布疫情狀況,強化與其他地區的溝通聯系,構筑國際化的公共衛生管控體系,才能將疫病的危害降到最低。

另外,疫病過后,不少人變成了寡婦、孤兒及病殘人士,各地民眾呼吁建立福利社會,讓所有人的身心都得到應有的照顧和保護。這種心態的轉變,一方面源于大流感中貧困人口的患病率和死亡率遠高于富人,另一方面大流感在人體所引發的免疫系統過度反應,致使健康的年輕人死亡率比其他人更高。人們開始意識到,無論貧富還是體質強弱,都應該獲得一種更強大、更全面的社會力量保護,沒有人可以對大流感免疫,全民動員、全民保健和免費醫療才可能對抗未來新的疫情的沖擊。歸根結底,流行病是一個社會問題,而非個人問題。

1918大流感造成大量勞工短缺,迫使世界各地開始允許女性加入就業大軍。而且,大流感期間,死亡病例的年齡大多在20至40歲之間,其中男性人數居多。其結果是,在許多國家,缺乏年輕男性繼續經營家庭生意、管理農場、接受職業和貿易培訓、結婚和撫養子女。缺乏適齡男性,還導致數以百萬計的女性無法找到合適的伴侶,迫使人們開始重視性別平等問題。到1920年,全球女性就業人口比例大幅上升,其中美國女性就業人數甚至占美國就業人口比例的21%,也正是在這一年,美國國會批準了憲法第十九條修正案,賦予美國女性投票權。可以說,1918大流感促使人們逐漸改變對女性的態度,人們對待性別的心態發生質的變化,許多國家的女性權益也因此有所改善。

1918大流感流行之際,正值一戰時期,戰時的敵對心態在污名化其他國家和群體方面被利用到了極致。回顧歷史,我們看到,1918大流感還被冠以許多其他別稱,其中多數基于國籍或種族:“西班牙女士病”“法國流感病”“那不勒斯士兵病”“紫死病”“戰爭瘟疫”“佛蘭德斯感冒”“柯爾克孜病”“黑人病”“匈奴流感”“德國瘟疫”“布爾什維克病”“土耳其-德國細菌犯罪企業病”等。污名化表面上是由于戰時宣傳中沖突各方均希望對方為疫情的暴發和流行負責,本質上是源于人們對疫情的極度恐懼,對疫病這一未知事物的不安。疫情開始直至結束之后很長一段時間內,人們對疫情暴發的原因、如何免于感染、感染后能否幸存、疫情還會持續多久、疫情是否會再次到來、媒體和政府等聲音是否可信等一系列問題存在疑惑。恐懼和謠言比病毒傳播得更為迅速,由此帶來的沖突和混亂進一步加劇了疫情的蔓延。在這種心態影響下,即便是大流感過后的一段時間內,人們還處于對國際和國內政策的幻想破滅,以及對政治領導人和政府官員的不信任中。

1918大流感給人類帶來了一場大規模的衛生災難,這是一場全球性的悲劇。全球各國在應對這場流行病時所采取的一系列舉措,存在著較大的差異,甚至有些國家的初衷并非應對疫情而是一戰或利益,因此防控效果也存在較大的差異。與此同時,1918大流感也是人類應對重大傳染病防治歷程中一個重要的轉折點。在此之后,全民醫療保障和現代公共衛生體系得以廣泛建立。而正是公共衛生領域在過去一個世紀里的進步,為各個國家和地區應對日后全球性流行疾病奠定了堅實基礎。時至今日,面對肆虐的新冠肺炎疫情,各國應本著公開、透明、負責任態度展開科學防疫,及時分享防控和治療經驗,加強國際合作和聯防聯控,共同構建人類衛生健康共同體。此外,還要以史為鑒,積極疏導民眾情緒,引導民眾正確理性看待疫情,穩定社會心態,從而有效應對疫情防控。