作者:王輝健 林震,均系北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心特約研究員

世界范圍內,不少國家和地區的人們在忍受城市內澇帶來的各種不便。圖為泰國曼谷暴雨導致城市內澇。新華社發

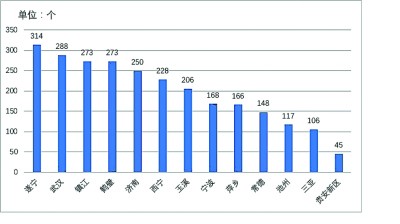

圖1:部分海綿城市試點建成項目數量(注:圖中數據為作者根據各地2018年1月至2020年9月發布的統計數據整理所得)

圖2:部分海綿城市試點區域建成面積(注:圖中數據為作者根據各地2018年1月至2020年9月發布的統計數據整理所得)

【“十四五”規劃編制·專家建言】

今年入夏以來,全國降雨量較同期偏多,7月長江、淮河、珠江流域和黃河上游等地400多條河流發生超警以上洪水;8月北方迎來入汛以來最大范圍強降雨,多個省份經歷了局地大暴雨,同期南方汛情依然嚴峻,全國多個城市出現嚴重內澇現象,給人民生產生活造成了嚴重影響,也給我國新時代城市高質量發展和現代化建設帶來了不小挑戰。

2013年年底,習近平總書記就建設海綿城市作出重要指示。此后,全國有30個試點城市開展了海綿城市建設探索,不僅大幅緩解了城市內澇現象,還有效改善了城市人居環境。“十四五”時期,我們應當充分認識海綿城市建設的綜合治理效應,在總結試點經驗的基礎上進一步推廣,讓海綿城市建設成為拉動內需、改善環境、促進發展的新引擎,成為現代化城市建設的發力點和改善人民生活質量的增長點。

●自然、人為,雙重因素影響行洪排水

城市內澇的產生,有自然和人為兩方面原因。自然因素主要是局地長時間強降雨及城市建成區瀕臨水系或地勢低洼等。人為因素主要包括:城市建設過度改造自然,占用湖泊、水道、濕地等,導致天然海綿體驟減,原有水系格局被破壞,調蓄分流功能下降;城市規劃設計“重上輕下”,重視地上市容市貌、忽視地下排水布局;城市蔓延式擴張,下墊面過度硬化,“雨島效應”加劇,降雨無法下滲,地表徑流增大,城市對雨水滲、滯、蓄、排的能力顯著下降;一些城市行洪道上違建、垃圾堵塞管網等現象屢禁不止,影響行洪排水。

今年全國城市內澇主要有三個特點:一是內澇受災面廣,暴雨致澇、洪水致澇、洪澇混合。如湖北建始縣由于廣潤河水位暴漲致城區及多個鄉鎮嚴重內澇、交通癱瘓,洪水與雨澇形成混合災害。二是老城區仍是內澇重災區。重慶五橋老街7月16日水深超1.5米;閬中老城區7月25日多個區段水深達0.4米;樂清市區8月4日低洼地積水深度接近1米等。老城區開發建設早、排水系統落后、管網缺乏維護、建筑物密度高,一直是海綿城市改造的難題。三是小城鎮內澇災害顯著增多。山西平順縣、廣西融水縣、四川鹽亭縣、云南河口縣、黑龍江省呼瑪縣、浙江省縉云縣等都發生了嚴重的城鎮內澇。

●傳統智慧與當代創新

縱觀歷史,我國早有城市抗洪治澇的有效經驗。《管子·乘馬》在談及城市規劃選址時指出,“凡立國都,非于大山之下,必于廣川之上,高毋近旱,而水用足;下毋近水,而溝防省。因天材,就地利,故城廓不必中規矩,道路不必中準繩。”

北宋時期修建的贛州福壽溝沿用至今,被譽為千年城市“良心”。“壽溝受城北之水,東南之水則由福溝而出”“縱橫紆曲,條貫井然”,贛州舊城區至今“雨而不澇”。蘇州古城選址略高,又得水利交通之便,利用原有河道并開鑿新河,建設八對水陸并列且裝有閘門的城門,與城墻連接形成御水泄洪系統,并引水入城,濱水而居,“雖號澤國,而未嘗有墊溺之患”。

進入21世紀,我國城市雨洪管理在總結歷史經驗教訓的基礎上,吸收國際低影響開發理念,逐漸將城市排水系統、雨水資源利用、防洪防澇以及園林景觀相結合,不僅明確了城市治澇的生態思路,也為海綿城市的提出奠定了基礎。

2013年12月,習近平總書記在中央城鎮化工作會議上發表重要講話,就海綿城市建設作出重要指示。建設海綿城市,可提升水源涵養能力,緩解雨洪內澇壓力,促進水資源循環利用。海綿城市成為新時代我國城市治理的重要理念。

●試點城市建設積累重要經驗

2015年和2016年,我國分兩批共選擇了30個城市開展海綿城市試點建設。迄今國家層面共發布海綿城市專項規章文件17項,其中2015年發布的《國務院辦公廳關于推進海綿城市建設的指導意見》,確立了“滲、滯、蓄、凈、用、排”綜合治理的思路,要求將70%的降雨就地消納和利用,并提出,到2020年城市建成區20%以上的面積達到目標要求,2030年城市建成區80%以上的面積達到目標要求。目前兩批試點已完成終期考核與驗收,建設成效顯著,形成了一批可復制可推廣的經驗做法。例如,貴安新區建立了包括規劃管控制度、雨水及水資源管理制度、生態保護制度、運行保障制度等在內的海綿城市制度體系;池州、太原還探索了關于海綿城市的地方立法,制定了海綿城市建設管理條例。下列城市的建設經驗,值得參考借鑒。

武漢——提高海綿韌性。武漢是全國首批海綿城市建設試點,今年梅雨期長達43天,歷經8輪強降雨,但海綿示范區漢陽四新和青山區均未產生明顯積水。武漢地處長江中游地帶,雨汛同期,外洪內澇,其海綿城市治理經驗主要有四點:第一,“抽”“排”結合,大幅提升應急排水系統抽排能力。武漢中心城區泵站的抽排能力已從2016年900多立方米每秒提高到今年的1900立方米每秒以上,外排泵站數量達55座,已具備支撐中心城區不發生大規模長時間漬水的能力。第二,通過“滲”“滯”實現錯峰、緩釋、滲透雨水,緩解管網及抽排壓力。如經過海綿改造的青山區鋼都花園123街坊,通過建設透水鋪裝、生態停車場、下沉式綠地等變身“海綿街坊”,今年整個梅雨期未現明顯積水。第三,通過“蓄”“凈”“用”,完成海綿系統良性循環。青山區自2016年至今已增加骨干箱涵10公里,增加蓄水能力10萬立方米,在雨季之外,調蓄池存水還可用于緩解干旱,成為市政用水。第四,科學監測、評估與預警。武漢海綿城市監測評估平臺涵蓋兩示范區117個點位,實時監測示范區水質、水位、流量、面源污染等數據,同時連接水務、氣象、環保等相關數據和指標,對建成前后年徑流總量控制率、面源污染去除率等相關指標進行評估預測。截至2019年年底,武漢已建成海綿城市面積123.59平方公里,占建成區面積的17%,城市韌性明顯增強。

上海——智慧化、精細化、常態化。上海是第二批海綿城市建設試點,經過四年探索,為超大城市提供了“精細化智慧防汛”與“常態化海綿建設”的經驗范本。在精細化智慧防汛方面,上海于今年6月1日入汛第一天啟動了“上海市防汛防臺指揮系統2.0版”,將氣象、公安、路政等多部門信息與數據實時共享,實現“一網統管”與智能調度,達到防汛信息“全、新、準”和防汛處置“快、聯、閉”,積水監測的相關數據不僅會實時報警并推送至相關處理部門,還會通過公眾號提醒市民加以防范,整個防汛體系直觀高效、迅捷透明。在常態化海綿建設方面,《上海市城鎮雨水排水規劃(2020—2035年)》提出“綠色源頭削峰、灰色過程蓄排、藍色末端消納、管理提質增效”多措并舉的思路,將海綿城市理念運用于雨水排水體系全過程,試點結束后,將推進海綿城市建設常態化、長期化、精準化運行。

深圳——鼓勵社會共建共治共享。一是鼓勵社會資本參與建設。深圳市政府每年從水務發展專項基金中撥付資金,對社會資本參與的海綿城市項目以及社會力量參與的相關成果予以獎勵。2019年共31個項目獲得資金獎勵,總額高達5億多元。二是鼓勵全社會參與。深圳市海綿城市建設工作領導小組辦公室通過與市教育局、市科學技術協會聯合舉辦面向千所學校、社區的海綿科普教育活動,宣傳推廣海綿項目,讓海綿理念融入市民生活,形成全民知曉、全民參與、全民支持、全民監督的海綿城市建設氛圍。

甘肅慶陽——修復塬上城市生態。慶陽位于水土流失十分嚴重的董志塬上,是典型的西部缺水型城市,經過四年建設,探索出一條修復城市生態的特色路徑。一是遏制董志塬塬面萎縮。海綿城市建設使試點區域每年每平方公里水土流失量由6988噸減少到1988噸,證明海綿城市作為一項基于自然的解決方案,能夠有效解決黃河中上游、黃土高原、濕陷型黃土地區的水土流失難題。二是全面利用水資源。通過建設海綿城市雨水設施,收集、凈化、利用雨水,試點區域雨水收集利用率達34.32%,并通過城市綠地綠帶澆灌、市政道路噴灑、衛生設施沖洗等城市用水途徑,實現了雨水資源高效節約與循環利用。

●不斷提升海綿城市治理現代化水平

“十四五”期間,應在總結提煉試點經驗的基礎上,在各地城市更新中融入海綿城市建設理念,因地制宜、揚長避短、盡快推廣、合理保障,走內涵式、集約型、綠色化的高質量發展路子,實現人水和諧的現代城市治理路徑。

通過海綿城市建設改善環境,打造宜居城市。城市建設要立足于滿足人民對環境的基本需求。應按照海綿城市“自然積存、自然滲透、自然凈化”的自然理念,充分發揮天然海綿體的水文調蓄功能,結合基于自然規律的人工海綿體,改善城市生態環境,提高城市功能品質,建設人、水、城長治久安、和諧共處的宜居城市,為人民創造更加幸福的美好生活。

依托海綿城市拉動內需,帶動經濟發展。海綿城市充分體現了綠色發展的思路,“十四五”時期應加大海綿基礎設施建設,搭建海綿產業體系,依托海綿產業培育新的經濟增長動力,通過海綿城市建設帶動綠色發展和高質量發展,促進新時代城市現代化建設。

推進海綿城市全域建設,促進生態治理。海綿城市建設不僅能就地消納雨水緩解城市內澇,還能調節水文循環,修復城市生態。“十四五”時期,建議進一步在全域范圍內推廣海綿城市建設,并結合國土生態修復、流域水文循環、生態水利工程等,實現蓄排水城郊野一體化,以系統全域綜合治理城市水問題為著力點,促進全域生態治理。

建立數字綜合指揮平臺,創新智慧治理。海綿城市建設涉及住建、水務、交通、園林、市政、規劃等多個部門,構建多部門聯動的一體化信息平臺是未來發展的趨勢。通過實時監測數據,提高內澇預警能力,及時發布風險警示;通過綜合指揮系統,打破信息壁壘,實時協調合作;通過數據面向市民,實現信息公開,引導建議征求,進一步提高市民防災減災的安全意識和預判能力。

推進海綿城市建設立法,助力長效保障。在地方性立法的基礎上,可考慮在“十四五”期間啟動海綿城市的全國性立法工作,規范海綿城市建設責任主體、主管部門及其他相關職能部門的對應職責以及項目立項、規劃管理、建設管理、運營管理等各個環節,規范建設行為,保障建設質量,促進海綿城市建設長效運行。