一、研究進展情況

(一)I.研究計劃總體執行情況

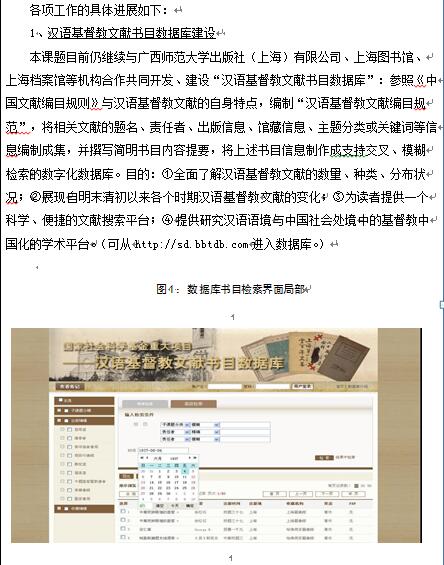

本項目從2014年6月到2016年7月,在國家哲社規劃辦的資助下,新增文

獻書目7181種,完成書目信息入庫總數17000多條;新增入庫全文文獻300多部;影印出版珍稀文獻第一、第二輯共18000多頁(已簽出版合同由廣西師大出版社出版);點校、整理出版珍稀文獻50多萬字;在《中國社會科學》、《歷史研究》以及 A&HCI 刊物上等發表研究文章20余篇;出版專著5部。數據庫建設已為推進基督教中國化建設及當下國家基督教治理提供了積極的文獻支撐。這項大規模的漢語基督教文獻基礎建設,已經吸引了學界、教界和政界的密切關注,并開始與民間及海外學術機構聯系合作。但由于全文數據庫建設需要大量人力、物力與財力支持,本項目預計在2018年底完成數據庫初期建設與開發,預計數據庫入庫條目25000條;入庫全文文獻500部;影印出版珍稀文獻2輯;出版研究著作3 部。經費缺口約106萬元。

本項目于2014年6月中期評估獲得滾動支持以來,參照評審專家和國家哲社規劃辦的意見,堅持不僅在學術上要爭取建成國內外最權威的漢語基督教文獻書目數據庫,同時要為推進基督教中國化進程、為國家的基督教治理提供可靠歷史文獻依據的方向,課題組從2014年6月至2016年7月期間,在四個方面繼續努力推進本課題的工作。

第一、資料收集與漢語基督教文獻書目編輯:⑴開始收集港、臺、歐洲、北美的資料,并在香港、臺北、法國巴黎、德國波恩等地有新的發現;⑵獲得香港

林準祥先生捐贈的晚清民國期間漢語基督教文獻81大冊約27000頁;⑶經過協商,

2016年6月起獲準對華東神學院原廣學會和中國基督教協進會所有的漢語文獻書目進行搜集整理,預期將新增書目文獻4千條左右。

第二、全文數據庫開發:在繼續推進原來漢語基督教文獻書目數據庫(含書目提要)的同時,在已有條件的情況下(經費與人力有限)已經將部分珍稀文獻全文掃描成PDF文件并初步進行識別,已在數據庫提供約300種珍稀文獻的全文資料。

第三、珍稀漢語基督教文獻出版:經過與擁有資料使用權的有關部門協商,第一、二輯10冊共約1.8萬頁的漢語基督教稀見文獻,已經在2016年5月和7月簽訂合同,將由廣西師范大學出版社影印出版。

第四、文獻研究:一是在《中國社會科學》、《歷史研究》、《世界宗教研究》、

《中國社會科學報》、《宗教學研究》、Logos & Pneuma(A&HCI)、Journal of Religion and Science,《澳門理工學報》等刊物發表高水平研究成果;二是在前期出版三冊

《宗教與歷史》連續出版物的基礎上,又完成了四冊《宗教與歷史》的編輯出版,分別為第四輯《世界史視野下的宗教》、第五輯《晚清以來的天主教研究》、第六及第七輯(上下兩冊)為《漢語文獻與中國基督教研究》。第六、七輯是2013年 6月在上海大學召開的“漢語文獻與中國基督教研究”國際學術會議的論文集。本次會議是國家社科基金重大項目“漢語基督教文獻書目的整理與研究”的計劃內容之一,也是國內首次討論這一問題的學術大會。出席此次會議的有加拿大、美國、英國、中國內地與港臺的50多名學者,分別提交了世界各地的漢語基督教文

獻狀況的論文,為學術界了解這一問題提供了迄今最為全面的成果和參考資料。

文獻點校方面,已經將30卷(目錄4卷)清刻本《超性學要》(《神學大全》第一個中文譯本)全部點校出版。

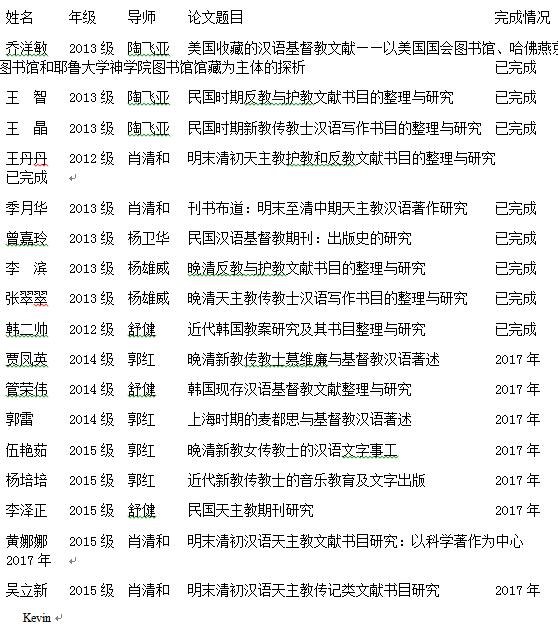

另外,參與課題的研究生在課題相關研究方面也取得顯著進展。目前,有 8 位碩士生完成了并通過與課題有關的碩士論文。并有6位碩士生2位博士生已將課題中的研究方向作為學位論文的選題。

3、 部分書目文獻的完成全文掃描制成PDF文獻

目前已經將香港林準祥博士捐贈的“中國基督教文獻”27000余頁、美國耶魯大學神學院珍稀文獻362頁掃描制成PDF文獻,并已經通過數據庫后臺導入數據庫。目前本數據庫提供的全文數據文獻書目已經達到接近300種。這是2014年中期審核以來,在總結數據庫建設經驗基礎上,為提升數據庫使用價值和影響力進行的一個投入較大的嘗試,受到數據庫試用學者的積極評價,認為全文的漢語基督教文獻書目數據庫,或者部分珍稀文獻的全文漢語基督教文獻書目數據庫將大幅度提升數據庫的實際使用功能。這個探索將對數據庫下一期的建設有重要的參考價值。

4、 珍稀文獻出版計劃

本考核階段致力于珍稀文獻的整理與出版工作。通過與資料擁有單位的協商,

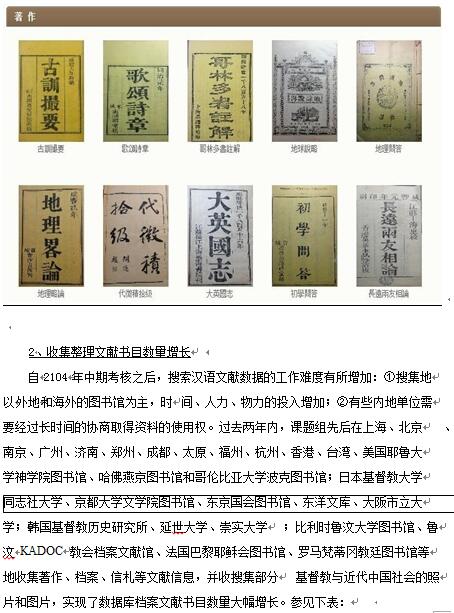

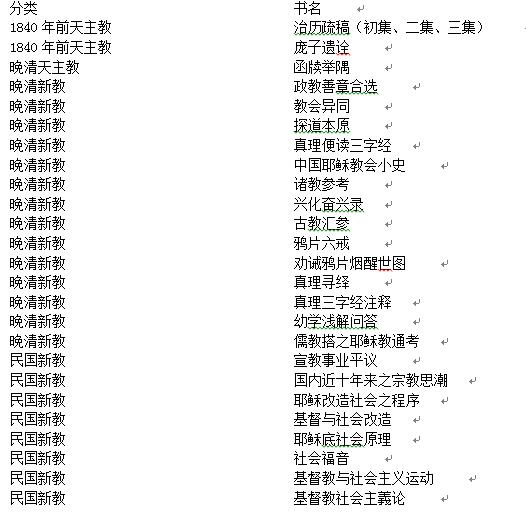

通過付費購買使用權的方式,將目前國內沒有流傳或流傳少于三本的、并且對研究中國基督教史及基督教中國化有重要參考價值的文獻,予以出版。目前已經整理并完成掃描,并與廣西師范大學出版社簽約分期出版的各種文獻篇目如下:

民國新教 耶穌主義講話 民國新教 教會與工人 民國天主教 圣教古跡 民國天主教 上海老天主堂志 民國天主教 諸巷會修道人表 民國天主教 聖教古史小說鼓詞 民國天主教 高麗致命事略 民國天主教 高麗主證 民國天主教 高麗致命周雅各布伯傅畧 民國天主教 越南致命事略 在這些文獻出版的基礎上,將繼續跟進推出連續性的出版計劃。

5、研究生參與課題工作、推進書目文獻的整理與研究

本項目計劃搜集漢語基督教文獻書目與研究工作需要非常龐大的工作量。項目評審專家從一開始建議導師要帶領學生一起參與收集與研究,在實踐中培養研究生的調查和動手能力,來實質性的推進項目。因此,項目組自啟動以來,邀請和鼓勵各位項目參與者指導的研究生參與工作。他們不僅在導師帶領下在國內外收集漢語文獻資料,也在這一過程中根據自己接觸資料的基礎,在導師們的通盤籌劃下發現自己感興趣的問題作為專題論文或碩士論文的選題,項目組則給予必要的經費支持,使研究生們能將書目文獻的收集與自身研究結合起來,在占有各種資料的基礎上做出有創新性的專題論文或者碩士論文。這些研究論文的特點一是題目容量比較大,通常是對某個時期天主教、新教某個方面漢語文獻的系統考察,描述其形成、分布及發展的特點,如“明末清初天主教護教和反教文獻書目的整理與研究”、“晚清反教與護教文獻書目的整理與研究(天主教,新教)”、“民國時期反教與護教文獻書目的整理與研究”等,這就把整個大項目包括的明末清初到民國時期的反教與護教文獻的狀況系統地呈現了出來,有很大的文獻參考的意義;二是涉及到本項目探索的新問題,如“美國漢語基督教文獻書目的整理與

研究”、“韓國現存漢語基督教文獻整理與研究(1784—1910)”等,對這些國家的漢語基督教文獻進行了初步的調查研究,使得以前不甚清楚的問題,現在已經有了大致的了解;三是利用新發現材料對本土基督教人物的深入研究,如目前正在進行中的“晚清天主教人士黃伯祿研究”,不僅利用了黃氏已經出版但被晚清耶穌會禁止出版的書籍,而且還發現并利用了黃伯祿的線裝手寫本《圣對》(漢語基督教文獻數據庫里的唯一編號 C1011918)這一珍稀文獻。該抄本可能是黃伯祿生前藏書,主要是天主教教會生活中以紀念圣人及圣經內容為主題的對聯,其中也包括對康熙皇帝關于天主教對聯的記錄。這對于揭示清初以來教會界廣泛應用教堂建筑的康熙楹聯的來龍去脈有重要的價值。

有兩名在讀博士生也結合本項目進行博士論文選題。一方面數據庫資料為他們的博士論文提供了資料的便利,另一方面他們受本項目的委托幫助收集資料。其中在讀美籍博士 Kevin Stellick 在美國密蘇里州圣路易斯的神學院檔案館發現國內迄今沒有發現的在湖北傳教的美國路德會創辦的刊物《路德會見證報》

(1927-1938)。原上海大學碩士生王皓受項目組委托調查法國巴黎的耶穌會檔案館和德國圣言會的中國中心資料,為本項目的漢語文獻書目的收集工作作出了重要的貢獻。

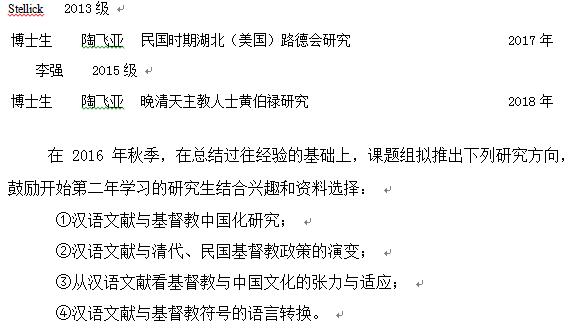

部分在讀碩士生和博士生的選題如下表:

(一)II.子課題進展情況

子課題一:1840年之前漢語基督教文獻書目的整理與研究

該子課題在前期工作的基礎上,繼續推進書目整理、數據庫錄入、珍稀文獻收集、珍稀文獻研究等方面的工作。書目整理方面,在已有的1180種書的書目基礎上,該子課題新增法國國家圖書館所藏明清天主教文獻321條書目,并已陸續錄入數據庫。該子課題收集到圣彼得堡所藏孤本《天學集解》、澳門中央圖書館所藏孤本《通鑒紀事本末補后編》等珍稀文獻。該子課題通過將近一年的校點工作,將30卷(目錄4卷)清刻本《超性學要》全部校對出版,全書50余萬字,是《神學大全》的第一個中文譯本,學術價值極高,將收入周振鶴先生主編的《明清之際西方傳教士漢籍叢刊》第二輯,由鳳凰出版社出版。研究方面,該子課題出版《天會與吾黨:明末清初天主教徒群體研究》(中華書局,2015)、《晚明以來的天主教研究》(上海大學出版社,2016)等著作,以及在 Logos & Pneuma (A&HCI)、《學術月刊》、《史林》等刊物上發表《<哀矜行詮>與明末天主教的積善思想》等對珍稀文獻進行研究的學術論文多篇。

子課題二:晚清天主教漢語基督教文獻書目的整理與研究

該子課題收集到的文獻書目已錄入數據庫2040條,后續錄入仍在進行中。目前已經確認,徐家匯藏書樓資料的開發,確實是近年來晚清天主教文獻研究的突破性進展。晚清天主教傳世史料十分匱乏,與之相應的是其研究也長期處于相當粗淺階段,此次開發正在有力推動該時期天主教神學、史學、人物傳記、事工等各個研究領域的全面進展。目前晚清天主教傳教士、中國教徒作家群體初顯輪廓,

發現李問漁、黃伯祿等一批晚清天主教徒稀見文獻。尤其是黃伯祿的一系列編著和稿抄本,如《函牘舉隅》、《契券匯式》、《圣母院函稿》、《職官稱謂》等,對于理解晚清時期天主教與中國社會交往,具有重要參考價值。進一步,圍繞晚清天主教的語言應用問題,還發掘出蔣邑虛的《書契便蒙》、《通問便集》等一批稀見文獻。上述文獻,目前均已完成電子掃描,其中最為寶貴的《函牘舉隅》即將率先在廣西師大出版社出版,其他文獻也將陸續出版。在學術產出方面:出版《宗教與歷史》論文集一部,并在《宗教學研究》與《安徽史學》等發表專題論文多篇。另外本方向目前已有兩個研究生完成以晚清天主教為題目的碩士論文。

子課題三:晚清新教漢語基督教文獻書目的整理與研究

該子課題在前期工作基礎上,進一步利用晚清至民國時期所編書目及世界各

地藏書機構所藏完善數據庫書目、搜集珍稀文獻,并對其進行深入研究。書目整

理方面,目前已經3903條,其中著作類3130條、檔案類312條,信札類359條,

已超越加拿大阿爾伯特大學 Ryan Dunch 教授的目錄(2200余條)。主要包含牛津大學圖書館、哈佛燕京圖書館、澳大利亞國立圖書館、耶魯大學圖書館、日本同志社大學、東洋文庫、中國國家圖書館、上海圖書館等所藏。其中尤為珍貴的是對19世紀上半葉新教進入東南亞及中國之初的漢語基督教文獻書目有了較完備、系統的梳理。研究方面:該子課題的研究主要集中在早期來華傳教士的新教文獻

上,課題組成員在《宗教研究》、《復旦大學學報》、《翻譯史研究》(香港)、

《或問》(日本)、Journal of Religion and Science 等發表論文多篇。目前已經從傳教士個人(如米憐、麥都思、慕維廉等)、群體(來華女傳教士)、地域(以上海為中心)、文化等不同角度、層面對漢語基督教文獻及書目展開研究。

子課題四:民國天主教漢語基督教文獻書目的整理與研究

該子課題在書目整理、數據庫錄入、珍稀文獻的收集與研究等方面均有所進展。目前錄入數據庫的民國天主教條目共計2406條,其中包括著作類1984條、檔案類238條、連續出版物100條、信札26條,較前次中期考核增加近934條。就館藏地和出版機構而言,除了包括上期的上海市圖書館、上海市檔案館、北京

大學圖書館、香港浸會大學圖書館、北堂印書館外,在重大課題的持續支持下,本課題組在此期間完成了對四川省檔案館、重慶市檔案館、臺灣“國史館”數字檔案、臺灣“中央研究院”近代史研究所、臺灣國民黨黨史館以及韓國教會史研究所、韓國基督教歷史研究所、韓國延世大學、韓國崇實大學、耶魯大學神學院圖書館、哈佛大學燕京學社圖書館等單位的編目工作。在文獻整理中,目前已經挑選出2000余頁累計8冊的珍稀文獻,包括《圣教古跡》、《上海老天主堂志》、《圣教古史小說鼓詞》、《越南致命事略》等文獻資料,涉及到了民國天主教在地方上的傳播特色,也囊括了亞洲范圍天主教的內部交流狀況,目前已經完成文本的全部掃描修版工作,并遞交廣西師范大學出版社,待審核出版。在指導研究生方面已經完成關于相關碩士論文兩篇,分別是《民國時期反教與護教文獻書目的整理與研究》、《韓國近代教案研究》,目前在撰寫過程還有兩篇,分別是《民國天主教期刊的整理與研究》、《韓國現存漢語基督教書目的整理與研究》。在研究方面,本方向課題成員側重了民國天主教典型人物的研究,出版了專著《學術與信仰—— 宗教史學家陳垣研究》、《應斂之集》(上、下),并在《中國社會科學報》、《世界宗教研究》,《澳門理工學報》等期刊報紙上發表相關研究論文。

子課題五:民國新教漢語基督教文獻書目的整理與研究

該子課題目前已錄入的民國新教條目共計7825條,其中包括著作類5528條、檔案類1417條、連續出版物554條、信札89條,與前次中期考核相比新3183條。現已完成上海圖書館、上海檔案館、北京大學圖書館、國家圖書館、臺灣國史館、臺灣黨史館、臺灣中研院近代史研究所檔案館、耶魯大學神學院圖書館、美國國會圖書館、日本國會圖書館等館藏單位的編目工作。目前正在進行的是華東神學院圖書館、華中師范大學基督教文獻中心、福建師范大學圖書館等館藏單位的編目。擬繼續推進對南京第二歷史檔案館、四川大學檔案館和圖書館、中山大學檔案館和圖書館、南京大學檔案館和圖書館等館藏單位的文獻編目。在文獻整理方面,根據民國新教中國基督徒漢語著述激增及基督教公共性關懷高漲的特點,已規劃出版 “民國漢語基督教文獻叢刊”,目前第一批擬出10種,已交廣西師范大

學出版社審核,待出版。在文獻研究方面,本方向已經指導四名碩士生分別就“民國漢語基督教期刊”、“民國反教護教文獻”、“民國傳教士漢語著作”、“美國館藏漢語基督教文獻”分別撰寫碩士論文,已經于2016年6月順利完成,另有4位研究生正在就民國本土基督徒漢語著述、民國漢語基督教文獻出版個案研究等展開深入探討,擬結合各位參與同仁的研究,完成對民國漢語基督教文獻的整體描繪。

此外,本方向還在《世界宗教研究》、《宗教學研究》等權威刊物上發表漢語基督教文獻研究專題論文10多篇。

(二)調查研究及學術交流情況

1. 調查研究

在前次中期評估之后,課題組繼續進行有目的的漢語基督教文獻的調查研究:

(1) 大陸地區:除廣西、云南、貴州、陜西、甘肅、寧夏、青海、內蒙、黑龍江、吉林、遼寧尚在計劃調查之中,其余地區均先后有課題組師生實地進行了漢語文獻書目的調查研究。

(2) 港臺地區:①2014年7月10日- 25日課題組赴臺灣國史館、黨史館以及“中央研究院”圖書館收集新資料811種。其中有只能在當地看到的1928年之后臺灣“中央研究院”的關于民國基督教的檔案。②2015年3月8日至22日,課題組在香港大學圖書館收集文獻422種和香港浸會大學圖書館103種。③2015年 3月獲贈香港收藏家林準祥基督教藏書復制本全套81冊。該書系林準祥收集的基督宗教早期文集書冊共 160 余種,包括新教入華初期在中國、馬六甲及新加坡印制的中文新舊約圣經及有關的宣教書籍,其中有不少是內地罕見的中國不同地區方言的圣經譯本。

(3) 國外文獻:

①美國:2014年8月4日-30日課題組師生赴美國耶魯大學神學院圖書館、哈佛燕京圖書館、哥倫比亞大學波克圖書館工作,最終完成并錄入“漢語基督教文獻書目數據庫”425種,包括著作、檔案、信札等,并掃描許多基督教與近代中

國社會的圖片、照片。②在讀美籍博士生 Kevin Stellick 研究湖北美國路德會的教會事工,在美國密蘇里州圣路易斯康考迪亞神學院檔案館(Concordia Theological Seminary archives, St. Louis, Missouri)發現并全套掃描了路德會在湖北創辦、國內迄今尚無發現的漢語刊物《路德會見證報》(The Lutheran Witness,1927-1938)

10冊約2000頁左右。

圖 2:在耶魯神學院圖書館,左起孟振華先生、史茉莉女士、舒健老師及研究生王智、喬洋敏、梁珊

②歐洲:

a、2016年5月課題組委托在國家公派留學生原上海大學碩士生在法國耶穌會

檔案館查到該處藏有上海圣墓堂所葬的教士墓碑拓片169種。新耶穌會返華后,從中國收回明末清初的教產,其中包括教堂、住院和墓地。該墓地原葬有潘國光、吳漁山、陸希言等耶穌會司鐸。現在該墓地已經不存,這批拓片可能是現存的唯一副本,是考察清末天主教江南教區的重要材料。6月末在遣使會檔案館查到幾盒材料,是關于教案處理的原檔。

b、2016年7月7-14日在德國 Sankt Augustin《華裔學志》研究所,查閱館藏漢語基督教文獻。得到新的編目十幾種,其中包括目前已知的孤本《辟邪實錄》和較珍稀的南洋檳榔嶼紅毛塚福音堂編輯《贊主神詩》。均已全本掃描。

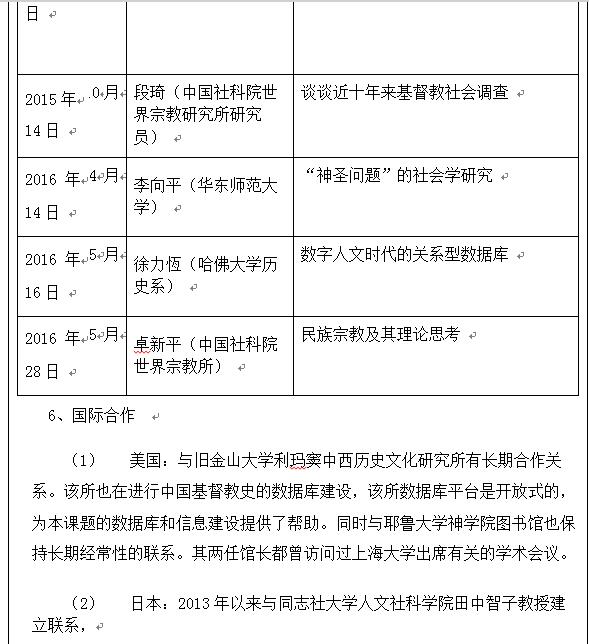

③東亞:

a.韓國:2015年7月20-8月5日,課題組赴韓國教會史研究所、韓國基督教歷史研究所、韓國延世大學、韓國崇實大學以及韓國華人基督教教會等機構查找書目,錄入數據庫的共計81種。其中天主教文獻共約12種、新教文獻39種、近代韓人所寫的漢語基督教文獻18種。為考察中韓基督教史提供了新的材料。

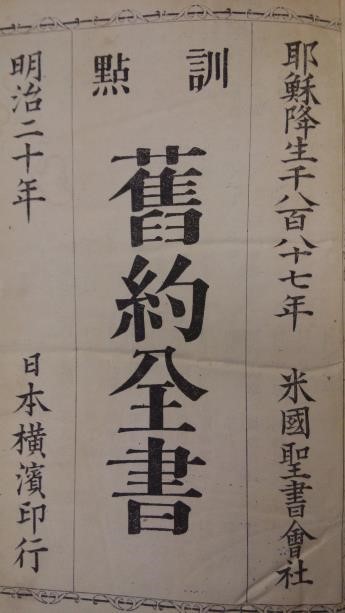

b.日本:2015 年 8 月 1 日-15 日課題組赴日本京都同志社大學圖書館和人文社會科學研究所資料室、京都大學人文社會科學研究所藏書樓、日本國立國會圖書館、東亞文庫、東京大學圖書館、上智大學圖書館、大阪市立大學圖書館和大學史資料室等館藏機構搜集資料,獲書目 152 種。對日本館藏的漢語基督教文獻有了較全面的了解,加深了對中日基督教交流特別是漢語基督教文獻東傳的認識,并收集到許多國內未見的稀見史料,如《破邪集》、《天道溯原》等漢籍的日本翻刻或注釋點較本。像國立國會圖書館的《舊約四字經》、《民教冤獄解續篇補遺》,東洋文庫的《洪輯華人接受基督教》、《拜神當道》、李提摩太的《西鐸》、丁韙良的《支那古代萬國公法》等為國內少見。

下圖為在同志社大學(日本的基督教大學)現場作業:

圖3:課題組在同志社大學查閱資料

值得一提的是在東京,團隊成員在國立國會圖書館、東洋文庫等發現大量館藏的漢語基督教文獻,其藏書具有共同點,以晚清為主,包括部分再版的明清天主教文獻,涵蓋宗教和世俗文獻,宗教部分主要是各種漢語和方言圣經及福音書,這部分量比較大,另外就是傳教士撰寫的各類基督教神學或宗教著作,世俗部分以晚清刊印的自然科學和社會科學著作為主,主要包括介紹各國史志、地理的著作及生物學、農學、天文學等方面著作,多為傳教士的作品,圖 4:珍稀文獻《訓點舊約全書》書影

圖5:課題組在大阪大學查閱資料

2、 文獻資料數據的整理運用

本課題目標之一是建設基礎性的大型漢語基督教文獻數據資料數據庫。調查研究所獲新的數據資料都及時同步,嚴格按照書目文獻數據庫對數據的要求,通過輸入數據和三審制度進入數據庫。目前入庫漢語文獻書目已達 17712 條,比前次中期評估增加7181條。同時新增全文數據約300余種,270300余頁。(詳見本表第7頁。)

3、 文獻資料的收集與整理

本課題目標的另一重點是對收集的漢語文獻進行整理。但漢語文獻數量眾多,

項目組確定整理文獻的三原則:一是漢語基督教的核心經典;二是稀見或散佚文獻;三是結合個人研究項目的文獻整理,目前進行工作有:

(1) 整理點校清初儒家基督徒張星曜著作《通鑒紀事本末補后編》五十卷,由齊魯出版社于2016年出版。

(2) 整理點校清初傳教士利類思所譯《超性學要》三十卷(目錄四卷),由鳳凰出版社于2016年出版。

(3) 來自徐家匯藏書樓的珍稀文獻將收入《漢語基督教珍稀文獻叢刊》第一輯,由廣西師范大學出版社影印于2016年出版。

(4) 收集并整理《黃伯祿文集》。

(詳見本表第8頁)

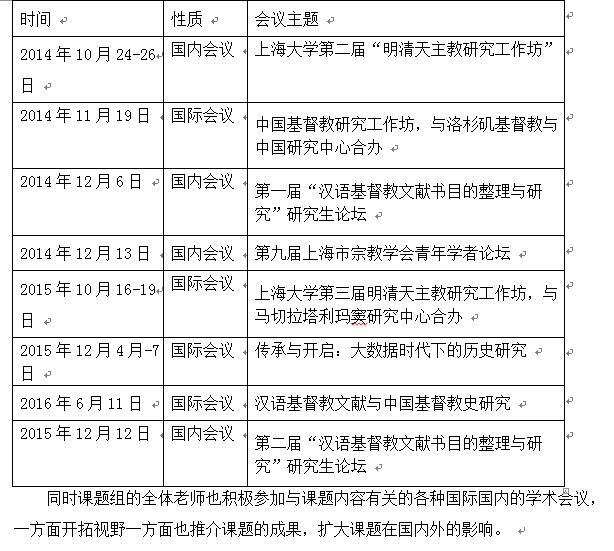

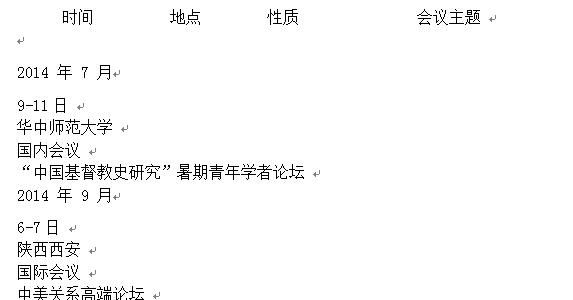

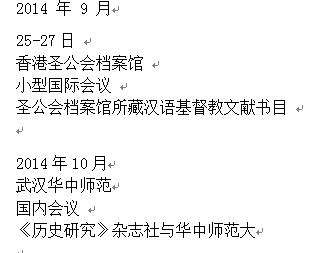

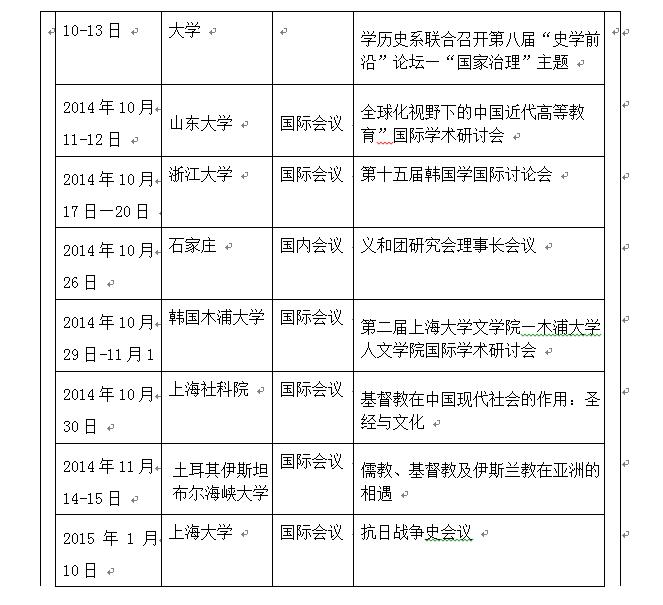

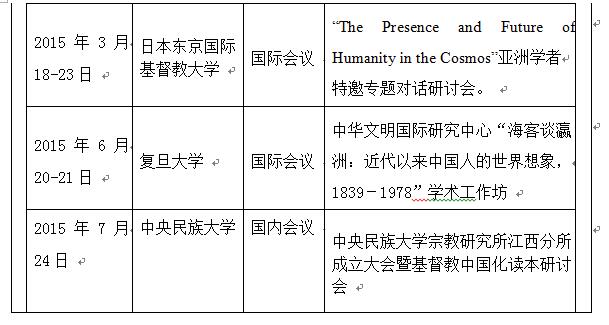

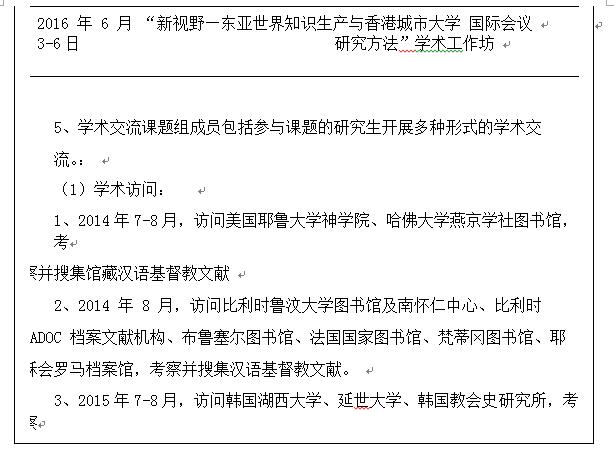

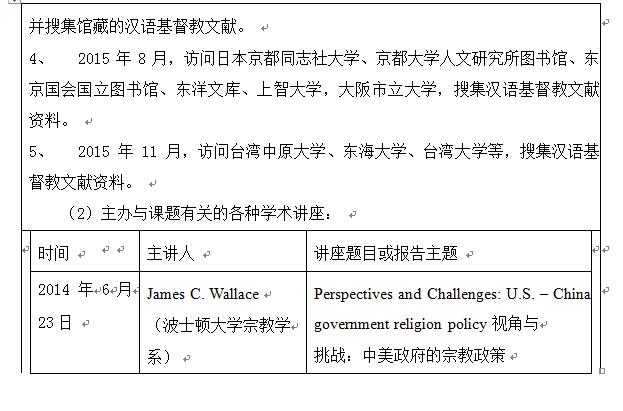

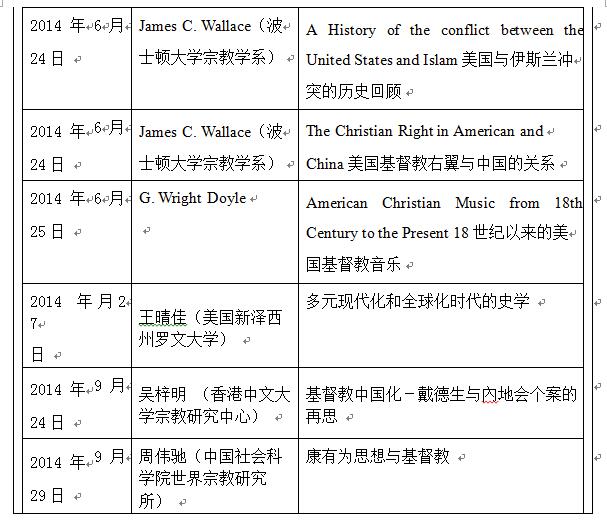

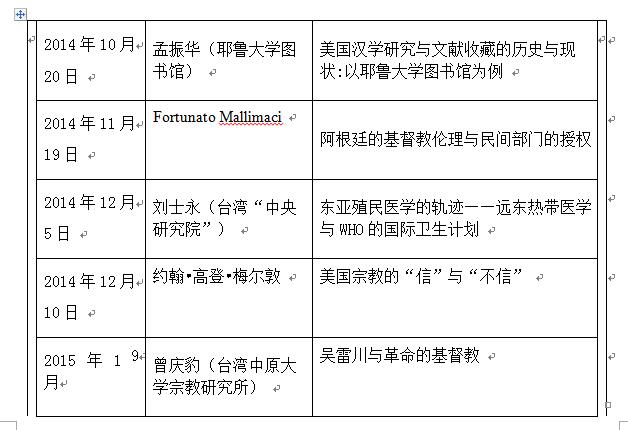

4、學術會議

課題組自前次中期評估以后,結合課題的基本目標、推進節奏,先后主辦 6 次各種規模的會議,其中有兩次是為參加課題工作的研究生組織的學術論壇,專門討論參與課題工作碰到的問題及更好推進課題的方法。

同時課題組的全體老師也積極參加與課題內容有關的各種國際國內的學術會議,一方面開拓視野一方面也推介課題的成果,擴大課題在國內外的影響。

該校是基督教大學,其圖書館收藏一批漢語基督教文獻,為本課題的收集工作供很大便利。田中教授曾來上海大學出席過漢語文獻與基督教研究的學術會議。

(3) 比利時:魯汶大學東亞系主任鐘鳴旦教授也在建設一個開放性中國基督教史的數據庫。鐘鳴旦教授曾擔任上海大學自強教授,對于本課題的數據庫建設和相關研究提供了幫助。

(4) 新加坡:新加坡圣智學習集團蓋爾出版公司(Gale, Cengage Learning) 正在調查英國各大圖書館(如大英圖書館、牛津、劍橋大學圖書館等)藏新教傳教士中文文獻數字化的可行性。目前發現在英國諸多圖書館中,牛津大學 Bodleian 圖書館收藏特別豐富。該公司聘請的研究人員發現了一個名為 Arthur Bonsey 的傳教士所捐贈的1300多種傳教士中文出版品。陶飛亞受邀出任該公司傳教士漢語文獻開發的咨詢專家。這將為本課題合法地獲得這些漢語文獻的最新信息提供方便。

(三) 成果宣傳推介情況(成果發布會、《工作簡報》報送情況、國家社科基

金專刊投稿及采用情況等);

1、 成果發布

課題組利用各種機會,介紹和推廣“漢語基督教文獻書目的整理與研究”的成果。本課題因其所具有的國際性特色,課題組在海內外搜索資料的同時開展多次成果推介活動。

① 2014年6-7月,利用在臺灣中原大學宗教研究所訪問講學的機會,向臺灣同行介紹了“漢語基督教文獻書目的整理與研究”的進展。

② 2014 年 8 月課題組訪問比利時魯汶大學東亞系、比利時耶穌會中國中心時,先后向向鐘鳴旦教授、韓德力神甫、陳聰明教授等介紹了本國家重大課題的開展狀況,引起他們的關注,并彼此交換了有關漢語基督教文獻的信息。

③ 2014年8月,課題組訪問了耶魯大學宗教學院、耶魯大學圖書館,向耶魯大學宗教學院圖書館館長 Martha Lund Smalley 女士、耶魯大學圖書館中文部主管孟振華先生介紹了“漢語基督教文獻數據庫”的收集情況,并在他們的協助下,對耶魯大學的漢語基督教文獻進行了系統排查。同年10月,孟振華先生專程來上海大學,就漢語基督教文獻數據庫的國外資料收集工作進行了進一步溝通。

④ 2015年7月,課題組赴韓國收集書目材料,分別在韓國的延世大學、湖西大學專門做了“漢語基督教文獻數據庫”的介紹,并贈送了《宗教與歷史》(1-3 冊),并交換了研究資料。

⑤ 2015 年 8 月 4 日在日本京都同志社大學人文社會科學研究院舉行推介會上,課題組向日本學者介紹了國家社科重大項目“漢語基督教文獻書目的整理與研究”,重大項目所建數據庫引起與會者的強烈興趣。出席推介會的日本京都橘女子大學蒲豐彥教授分別介紹了日本國際基督教大學、上智大學、明治學院大學等院校的館藏漢語基督教文獻的情況和特色,為我們全面了解日本所藏漢語基督教文獻起到了引導作用。8月13日在日本京都大學人文社會科學研究所漢籍圖書館舉行的座談會上,展示了“漢語?

⑥ 基督教文獻書目數據庫”,并與該所達成了交流彼此的漢語基督教文獻信息的協議。

⑦ 2015年10月16日在安陽師范學院和中國社科院世界宗教研究所的中國基督教史研討會介紹本課題數據庫和目前的研究。

⑧ 2015年11月下旬在訪問臺灣中原大學和東海大學時,課題組專門做了“漢語文獻與中國基督教研究”的報告,展示了“漢語基督教文獻數據庫”,引起臺灣學者的關注。

⑧2015年12月5日在上海大學主辦的“大數據時代下的歷史研究”學術研討會上,課題組在大會主題發言上做了“漢語基督教文獻數據庫”發言,并進行了演示。”

⑨ 2016年6月25日在復旦大學文史研究院舉辦的第六屆“亞洲宗教研修班上給來自世界各地的30多名博士生講授了“漢語基督教文獻書目數據庫與中國基督教研究”,引起了他們的強烈興趣。

⑩ 2016 年 8 月 15 日左右將在復旦大學中華文明國際研究中心舉辦的“中國宗教”系列暑期研修班第四期上講授“漢語基督教文獻書目數據庫與中國基督教研究”。

2、 在《中國社會科學報》發表有關文章

2016年3月4日《中國社會科學報》“域外版”發表《同文書史:韓國漢語基督教文獻》。首次向國內學界系統的介紹了韓國現存的漢語基督教文獻資料,這批

文獻資料除了在資料上的擴充外,對于中韓關系史的研究也提供了新的緯度。

(四) 研究中存在的主要問題、改進措施、研究心得以及意見建議

1、 主要問題與改進措施

⑨ 國內的成果發布會的工作原定與廣西師大出版社協商召開,有上海報界參加的成果發布會,因涉及宗教問題,后未能及時舉行。

⑩ 《工作簡報》的報送及國家社科基金專刊投稿工作,本時期開展不夠。

? 今后在這方面將加大力度,及時報送工作簡報和給國家社科基金專刊投稿。

? 經費不足的嚴重困難及改進和解決的辦法:

? 第一、文獻書目的收集需要費用較高:①本課題的基本特點之一是屬于大型的文獻書目的搜集與整理的基礎性工作,由于設定的目標是收集國內國外的所有的漢語基督教文獻書目,因此本身需要較多的經費投入。②由于本課題計劃形成的“漢語文獻書目”不僅有書目信息,而且每個書目還包括了300至500字的書目提要。因此,在依靠網絡搜索書目信息之外必須要接觸文本原件,通過閱讀撰寫每一本書和文獻的內容提要。這就要求課題組成員或研究生必須親臨現場獲得文本。這也增加的課題的勞務成本。

? 第二、珍稀文獻的出版費用較高:出版珍稀文獻的費用包括:底本費+掃描費 +出版費;目前已經與廣西師大出版社簽訂出版合同的兩套共20冊漢語珍稀文獻耗資30多萬元;占去課題經費的相當部分;

第三、數據庫建設的費用需要較大的投入。㈠在2012年12月開題會議上,經專家討論后確定建設“漢語基督教文獻書目數據庫”后,建設和維護數據庫的費用問題就凸顯出來。㈡目前嘗試進行的部分重要和珍稀文獻的全文數據化工作,也涉及到電子文本的三塊費用:①文獻費用(文獻保護費或者從館外獲取文獻的費用)②電子加工費用(掃描+后期處理+校對)。③數據庫平臺費用,即建設數據庫瀏覽和搜索平臺的費用。經費問題的改進辦法:

㈠繼續與廣西師范大學出版社協商,請出版社減免數據庫建設和維護的費用;

㈡數據庫建設中的全文電子文獻的建設部分和珍稀文獻出版部分,結合國家社科基金經費的投入和自籌經費的實際情況,確定重點量力而行;

㈢向國家社科基金規劃辦申請第三期經費80萬;同時自籌部分經費。

2、研究心得

通過漢語基督教文獻整理研究,有如下心得:

(1)在中國各家學說如儒、釋、道等的文獻整理工作中,漢語基督教文獻整理工作是最滯后的。這種局面不僅影響了基督教學術研究,而且對基督教中國化的歷史進程不利。本課題的初心就是希望通過系統的整理漢語基督教文獻,為基督教中國化建構一個漢語文獻的平臺。只有當中國基督教充分利用漢語資源來呈現其宗教性的、神哲學的、思想文化的資源時,基督教的中國化才有可能。因此,本項目應該樹立做成如《儒藏》、《道藏》的經典巨制的目標,才能更好的為基督教中國化做出貢獻。

同時,國際漢學界也開始關注這一項目,著名漢學家比利時皇家學院院士鐘鳴旦教授評價本項目時說“這將是對中國和世界學術共同體的偉大貢獻……。這些數據庫也將帶來研究方法的創新。

(2)漢語基督教文獻書目的梳理,是認識基督教中國化的基礎。在充分利用漢

語文獻的基礎上,結合西文文獻有助于認識基督教在中國的許多問題。第一、中國基督教史的研究中最缺乏的是對中國基督教徒及其在基督教思想、

教會制度及禮儀等方面撰述的研究,沒有中國基督教徒的活動與其在基督教適應中華文化方面的探索,基督教中國化就被虛化了。而目前課題組結合漢語文獻的整理開展的徐光啟、吳漁山、李問漁、黃伯祿及韋卓民、趙紫宸等一批著名新教徒等的研究就有助于填補這一空白。

第二、中國基督教史研究中,對一些歷史事件和政府對基督教的治理而言,漢語文獻也提供了新的解讀,如對晚清政府對基督教治理就超越過去簡單化的看法,而是認識到其治理之術有過一個對禁教政策路徑依賴到務實治理的過程。對傳教士醫生創辦的科學共同體“博醫會”也有一個在社會變遷下演變為中國醫生當家的“中華醫學會”,這樣一個權勢轉移的過程。在這些研究中漢語基督教文獻是重要的資料基礎。

第三、對基督教中國化最關鍵的基督教神哲學思想的處境化,更是必須依賴精研漢語文獻才能得出正確的認識。因此,“漢語文獻書目的整理與研究”項目的推進,必將給中國基督教研究帶來非常有利的因素。

(3)有助于一般教內教外人士認識基督教中國化是歷史的必由之路。中國基督教在組織上和思想上與“洋教”的聯系是一個歷史的范疇。漢語基督教文獻的整理與研究,尤其對基督教界的人士來說,是可以批判性地去發現廣義上基督教中國化的歷史資源,甚至也可以為通過一些具體的人、事、著作來發現前賢篳路藍縷的開創之功,激勵來者在基督教適應中國社會主義社會方面做出自覺的努力。也會使得負有引導之責的管理人士,在引導基督教中國化方面,在漢語文獻中找到和闡發更容易為教內人士所接受的道理。

(4)漢語基督教文獻書目的項目,對于總結基督教傳入以后,給國家宗教治理體系提出的新問題及國家應對之道的歷史經驗和教訓是很有參照意義的。從明末清初到晚清和民國,明清朝廷和民國政府都有一個如何防范其背后的殖民主義勢力、滿足和應對民眾信仰的需求問題,以及防止宗教引發社會問題的治理目標。

呈現和梳理這些歷史文獻,對于現今時代的宗教治理也有積極的意義。

(5)在有限經費基礎上的選擇性的漢語基督教文獻全文數據庫為整理出版漢語基督教文獻集成奠定基礎。外來宗教中國化離不開漢語文獻集成的整理出版,如佛教有大藏經。基督教中國化離不開漢語基督教文獻的整理、出版與研究。本課題將在漢語基督教文獻方面,為基督教中國化進程提供一個歷史的基礎。

習近平總書記在今年 4 月的全國宗教工作會議上強調,做好黨的宗教工作,

把黨的宗教工作基本方針堅持好,關鍵是要在“導”上想得深、看得透、把得準,做到“導”之有方、“導”之有力、“導”之有效。漢語基督教文獻書目的整理與研究,將從文獻方面為做好宗教的引導工作,為“堅持宗教的中國化方向”提供豐厚的歷史資源。

總之,本課題的數據庫及其研究將有力地推進漢語基督教領域的學術研究。本課題目前的進展及在社會上及海外引起反響已經證明這個國家社科基金支持重大課題將會產生重要的和長遠的影響。

3、意見建議

(1) “漢語基督教文獻書目的整理與研究”這一國家社科的重大課題,是有史以來第一次對漢語基督教文獻書目的系統梳理,是針對在哲學社會科學和人文學科的資料建設中比較滯后和薄弱的漢語基督教資料的補缺。課題組在國家社科項目支持下,在國內外一些圖書資料部門和廣西師大出版社的幫助,經過4年多的努力,數據庫已經初具規模、日臻完善,研究方面也取得不少進展。這一課題在海內外已經具有相當的影響。但是,課題組經驗不足,困難較多,希望國家哲學社會科學規劃辦加強對數據庫課題的指導,介紹比較成功的數據庫經驗,以在數據庫的規范和內容等方面的建設中少走彎路。

(2) 人文基礎學科的數據庫建設和珍稀文獻的收集,在勞務和文獻購買復印成本上升的情況下,希望在完成中期考核和評估的基礎上,本課題能盡早得到三

期經費的投入,以便能按預算,及時啟動,保質保量地實現課題的目標。

4、其他需要說明的問題

本課題在實施過程中,也獲得了上海大學在科研經費上的支持以及廣西師范大學出版社在數據庫平臺建設和資料出版方面的支持。我們需要強調的是,這種支持都是以國家社科基金經費對課題的支持為前提的。國家社科基金支持也為本課題與世界各地的圖書資料部門的聯系提供了便利。我們認識到,國家社科基金重大項不僅有直接的資源投入,而且確實有其他研究資源的吸附效應。因此,我們希望評審專家和國家社科規劃辦評估本項目已經取得的績效,繼續給予大力指導和支持,以便把這個創新性、基礎性、有長遠意義的漢語基督教文獻資料建設和研究工作做得更好。

二、研究成果情況

(一)代表性成果簡介(基本內容、主要觀點、學術價值、社會影響等)

1、 陶飛亞、楊衛華編《宗教與歷史:漢語文獻與中國基督教研究》上冊366 頁、下冊304頁,上海大學出版社2016年1月。

該書收集了2013年6月在上海大學召開的“漢語文獻與中國基督教研究國際學術研討會”上,中國大陸、港臺、德國、加拿大、瑞典、韓國等地50余位學者討論世界各地的漢語文獻與中國基督教研究的49篇論文。共分為:⑴漢語基督教文獻的宏觀論述;⑵漢語基督教文獻的區域館藏與分布;⑶域外漢語基督教文獻、

⑷傳教士漢語文獻;⑸中國基督徒著譯述略;⑹漢語基督教期刊研究;⑺漢語基督教文獻專題研究等7個專題研究。可以說是較早的對世界各地的漢語文獻與中國基督教研究的比較全面的深入的討論,為各類讀者提供了大量的信息、新視角和新的認識。該書出版之后,引起學術界的關注。上海大學出版社將加印本書,以滿足學術界的需要。

2、 陶飛亞、李強著《晚清國家基督教治理中的官教關系》,《中國社會科學》,

2016年第3期。

考察晚清政府基督教治理,官教關系是一個不能回避的問題。毫無疑問,晚清治理基督教是在不平等條約框架下展開的,本文要做的是探討這個框架下歷史的豐富性和復雜性。本文充分利用了“漢語基督教文獻數據庫”的資料線索指示的新材料,希望利用以前學術界所忽略的材料,從新的角度進行探討。文章認為第一次鴉片戰爭后的不平等條約使在華西教成為有相對獨立地位的民間團體,迫使官方對教會從查禁變為保護和治理。因長期禁教及缺乏對西教的清晰認知,清廷仍從異端角度籠統地處理觀念沖突和利益沖突疊加一起的基督教問題。道咸兩朝官教漸有接觸,雙方關系因當時戰局時松時緊。第二次鴉片戰爭后清廷被迫全面開放傳教帶來民教沖突頻發,教會“善事”剛起步影響有限,多數官員同情反教治理消極,乃至爆發危及國家大局的突發事件。天津教案后,兩教迎合中國需要發展現代事業改善自身形象,通過報刊為自身辯解,增加官教互動并向官方示好,部分官員隨著了解加深以務實態度處理民教事務。長江教案后朝廷肯定教會 “善舉”,教會向朝廷請愿與高層直接溝通,官方政策隨內外形勢的震蕩,從過分向教會傾斜突變為激烈排教。庚子一役雙方創巨痛深,促使官方雙方合作治理尋求共識,建立起區分矛盾各負其責的制度安排,盡管無法擺脫條約束縛,但從國家治理角度初步紓解基督教問題的困局。

3、 陶飛亞、王皓著《近代醫學共同體的嬗變:從博醫會到中華醫學會》,《歷史研究》,2014年第5期。

在近代中國醫學體系轉型過程中,博醫會和中華醫學會這兩個著名的專業學會曾經發揮過重要作用。二者后來合并為國人為主的中華醫學會。問題是帶有基督教色彩的西人學會和中國人的學會為什么需要和能夠合并?合并給學會帶來什么變化和影響?本文梳理其留下的中西文獻,借助了“漢語基督教文獻書目數據庫”的資料,厘清這個科學共同體在中國的移植與變異。文章認為近代西方傳教士在中國借助醫學推動傳教的同時,創建了專業學會博醫會。作為中國最早的醫學科學共同體,其制度與精神也為以后出現的中國本土醫學團體提供了經驗與示范。但博醫會的高門檻、宗教性及其外國身份與中國社會合作的局限性,促使一部分中國西醫精英創立中華醫學會。后者在與博醫會的合作與競爭中推進了中國現代醫學的發展,但存在資源和國際影響力的問題。以西人為主的博醫會雖有向日漸壯大的中國同行移交醫事權益的口頭愿景,但缺乏付諸實施的動力。在非基督教運動與國民革命激起的民族主義高潮的壓力下,兩會通過協商妥協,合并為中國人主導的新的中華醫學會。這種中國化取向的身份轉移與資源整合,使后者不僅繼承了前兩者的專業性與國際性,而且推動了和民國醫學行政界的合作,成為中國醫學體系轉型中舉足輕重的科學社團。本文的學術價值在于運用中西史料,

特別是漢語基督教文獻數據庫提供的幫助,比較充分地討論了來華基督教醫學科學共同體是如何轉變為中國醫學工作者掌控的科學團體,一定意義上探索了基督教科學團體中國化的問題。

本文被中國人大報刊復印資料《中國近代史》2015年第1期全文轉載。

4、 肖清和著《“天會”與“吾黨”:明末清初天主教徒群體研究》,中華書局,

2015年。

該書從群體(communities)的角度,嘗試對明清天主教徒群體的形成與交往

做較為系統而深入的研究。本書認為,從明末到清初中國社會所出現的天主教徒群體,是明清天主教辨教、護教、揚教的主要力量,亦是明清天主教本土化的主要載體。該群體形成之后,與明清社會之間產生互動,從而給天主教自身以及中國社會帶來了不同的影響。本書以明末清初天主教徒群體為研究對象,是明清基督教史研究領域內首次以群體作為專著選題。本書是在作者獲2011年度全國百篇優秀博士論文獎的基礎上修改而成。本書發掘和使用了一些漢語基督教珍稀文獻,如《枕書》、《倫史鴻文》等,豐富了《漢語基督教文獻書目數據庫》內容。本書有助于探討歷史進程中的基督教中國化。出版以后受到好評。

5、 肖清和著《索隱天學:馬若瑟的索隱神學體系研究,《學術月刊》,2016年

第1期。

本文以清初著名索隱派傳教士馬若瑟為例,分析索隱神學體系主要內容及其特征,并總結其對漢語神學的意義。本文首先依據中西文獻梳理馬若瑟在華傳教士歷程,然后以馬若瑟的漢語基督教文獻為中心,探析馬若瑟的索隱神學體系。本文在幾乎窮盡馬若瑟漢語基督教文獻的前提下,結合馬若瑟的索隱思想,對以馬若瑟為代表的索隱派思想進行了系統研究。本文重點關注馬若瑟所撰漢語基督

教文獻,主要有藏于法國國家圖書館的《六書實義》、《儒教實義》、《儒交信》等。

本文新發現的資料,也豐富了《漢語基督教文獻數據庫》。

6、 楊衛華著《基督教社會主義在近代中國的傳播——以教外知識分子為中心

的討論》,《世界宗教研究》2014年第2期。

文章主要是以漢語基督教著作和報刊文獻為依托,梳理了在西方特別是基督教界影響較大的社會主義流派之一——基督教社會主義——在近代中國的傳播與發展及其在近代中國留下的印記,一定程度上填補了過去學術界對此問題研究的空缺,為更加全面的理解社會主義在近代中國傳播的整體面貌提供了一種可能。

7、楊雄威著《非基運動與民國上海大學師生群》:《安徽史學》2016年第3期。

本文認為民國上海大學對1922-1927年的非基運動運動具有重大影響。不僅促成運動在1924年8月的“復活”,且使其在同年底發生從宣傳到行動的重要轉折,推動該運動成為一項全國性運動。相當一批非基運動中的活躍分子具有上大師生和中共黨團員的雙重身份。非基運動一定程度上是中共借助上海大學這一革命平臺成功領導的一場社會運動。上海大學的個案集中顯示由師生關系和社團組織兩條路徑共同形成的革命性、開放性的群體對非基運動乃至整個早期中共學生運動的影響。本文是目前學界對非基運動與中共關系最深入的研究,引起了學術界重視。

課題組供稿