一、研究進展情況

(一)研究計劃總體執行情況及各子課題進展情況

本項目自2012年10月立項,積極展開整理及研究工作。特別是2014年11月獲得滾動經費以來,進展顯著,成績喜人。2012年12月、2013年12月、2014年12月、2015年12月和2016年7月9日,首席專家李治安教授先后主持召開了五次各子課題負責人和主要成員參加的年度工作研討會,商議金石碑刻整理考校的體例、項目進程、國圖拓片利用、子課題田野調查、分卷整理編纂和初稿校訂等事宜。2013年6月和2015年11月,經全國哲學社會科學規劃辦公室批準,課題組兩次調整了子課題的數量及負責人,改為基本以一省單獨承擔一個子課題。子課題數量由5個增加到8個,并根據工作需要增補河南省博物院院長張文軍研究員、甘肅省博物館館長俄軍研究員、寧夏博物館館長李進增研究員、山西省考古研究所黨委書記張慶捷研究員、河北省博物院院長羅向軍研究員、山東石刻博物館副館長楊愛國研究員等文博考古機構的領導或專家擔任相關省區子課題的負責人。本項目需要搜集整理的金石碑刻總數近3000件,工程浩大。正如立項評議時專家組所言,該項目“具有很高的學術價值和社會意義”,應“加強田野調查,加大對北方各地新出土、新發現金石碑刻資料的搶救力度,盡最大可能搜羅完備”。目前,在全國規劃辦和專家們的支持幫助下,本課題整體執行情況順利,第一期田野調查、分卷整理編纂和初稿校訂等工作較圓滿地實現了預定目標。

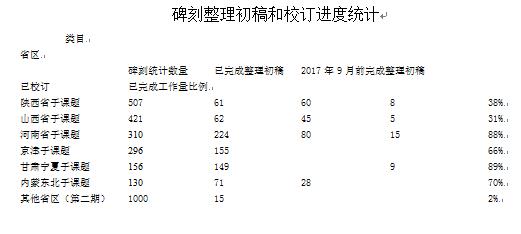

鑒于項目展開后經費缺口較大,課題組采取了整體設計、量入為出、分批推進、由易到難、確保重點的工作思路。立項之初,我們估算下撥經費和實際開支,選取資料豐富和整理研究基礎較好的京津、陜西、山西、河南四省區先行一步,2014年11月滾動資助到位后又增甘肅寧夏及內蒙。上述六省區作為第一期工程,集中使用立項和滾動資助142萬元經費,予以重點支持和推進。迄2016年7月上旬,已完成以上六省區的碑刻遺存資料整理初稿10卷(含已完成初稿722件和即將完成的213件),同時抓緊進行各卷初稿的校訂工作。將于2017年底陸續交付中華書局,集中出版第一期10卷,合計900余件,700萬字。

其他山東、河北、及陜、晉、內蒙古金石碑刻續刊約12卷,1600余件,1000萬字的整理研究工作,因經費等困難,進度較為緩慢。

第一期京津、陜西、山西、河南、甘肅寧夏及內蒙六省區子課題的進展順利,已取得了一批出色的階段性成果。

京津子課題積極開展對元代京津地區碑刻的田野調查,基本完成資料搜集和整理工作。據不完全統計,現存京津元代碑刻296件,其中北京279件,天津17件。為工作方便,子課題組吸納了北京遼金城垣博物館作為合作單位,該館相關研究人員隨之成為子課題骨干。迄2014年11月,共搜集拓片38件,相關照片100件,碑刻相關錄文83件,還從國家圖書館購買掃描拓片77件。2014年11月以后,收集比較零散的金石碑刻和有重點的實地踏勘,充分運用滾動資助,共完成包括拓片圖版、外景照片、說明、錄文標點和校記等內容的整理初稿155件。

陜西省子課題,首先進行碑刻資料的信息收集,匯總統計現存元代碑刻資料507件。迄2014年11月,已采集碑刻拓片211件、碑刻照片50余張。獲得滾動資助一年半來,一方面抓緊做好《劉黑馬墓志》等新發現碑刻的考釋研究,一方面對所收集的資料開展分類采集、錄文等,特別是以樓觀臺、重陽宮兩地所藏碑刻和北圖藏拓片為主,結合金石文獻記載,做好錄文及一校。現已完成包括拓片圖版、外景照片、說明、錄文標點和校記等內容的60余件整理初稿。

山西省子課題,先展開金石碑刻資料的摸底工作。2014年11月以后,充分運用滾動資助,課題組成員先后前往運城、呂梁、太原等地進行拓碑工作,已收集碑刻拓片資料160余件,并對其中60余件予以錄文、標點等。迄今已完成包括拓片圖版、外景照片、說明、錄文標點和校記等內容的62件整理初稿。

河南省子課題,先著手搜集統計河南全省現存的碑刻信息250余件。迄2014年11月,已做碑刻錄文等工作近150件。獲得滾動資助之后,全面推開拓片圖版、外景照片、說明、錄文標點和校記等工作,重點進行90件碑刻資料的進一步收集錄文。還相繼赴濟源、焦作、安陽、洛陽等地的碑刻展開拓碑和拍照等,共完成包括拓片圖版、外景照片、說明、錄文標點和校記等內容的整理初稿224件。

甘肅寧夏子課題,系2014年11月獲得滾動資助后正式啟動。針對該地區碑刻分散而有特色的實際情況,子課題在總體摸清資料散布信息之后,利用2015年夏秋季集中行動,派專人分赴慶陽、定西、武威、隴西、固原等地拓碑、拍照,搜集相關資料,成效顯著。迄今已完成包括拓片圖版、外景照片、說明、錄文標點和校記等內容的整理初稿149件。

內蒙古子課題,亦為2014年11月獲得滾動資助后正式啟動。先對內蒙古地區館藏和田野元代漢字碑刻進行信息匯總,按形制分為碑刻、墓志及記事幢三類,總計130余件(套)。該子課題全力展開碑文錄入和拓片制作,并積極與地方有關部門協調商議,消除版權等障礙。迄今已完成包括拓片圖版、外景照片、說明、錄文標點和校記等內容的整理初稿71件。

河北省子課題在對資料摸底的基礎上,已搜集到石家莊、保定、邯鄲、邢臺等碑刻資料70余件。邯鄲市的17件已制作拓片。

山東省子課題亦在2014年11月以后得到課題組的啟動資助,尚在在進行資料的摸底和初步整理。

校訂工作。2015年底,伴隨京、陜、晉、豫、甘等子課題相繼上交整理初稿,課題組適時啟動校訂工作。由王曉欣教授、薛磊副教授、張沛之副教授和馬曉林博士分別率領四個小組,對陜、晉、豫、甘等500件以上的整理初稿,展開認真嚴肅的校訂。包括對各地初稿說明進行補充修改,對錄文標點審定和校記厘正,以及對整理工作體例的不斷完善,等等。還特意舉辦為期4個月的校訂研討班,建立校訂格式、字表、長編等校訂檔案,以提高校訂工作的學術質量。

(二)調查研究及學術交流情況

項目啟動以來,本課題結合自身實際進行了大量的基礎性調查研究,獲得了一大批金石碑刻資料,還開展相關的學術交流。陜西省子課題成員赴陜西各地的調研活動27次,赴鳳翔和臺灣參加學術會議3次。山西省子課題成員調研足跡遍及運城、呂梁、大同、臨汾等地級市,進行了大量的訪碑拓碑活動,參加學術會議7次。河南省子課題在鄭州、洛陽、新鄉、焦作、鶴壁、安陽、許昌、三門峽、平頂山等地進行了近兩年的調研活動,參加學術會議10余次。河北省子課題分赴石家莊、保定、邢臺、邯鄲等地調研,發現了一些珍貴的碑刻資料,參加學術會議6次。內蒙古子課題、京津地區子課題、山東省子課題、甘肅寧夏子課題組成員亦多次赴所負責的地區進行調查活動,參加學術會議20余次。2014年4月課題組成員、南開大學在職博士生朱建路還向“大名新出元代夏漢文合璧墓志銘研討會”提交《元代大名路達魯花赤昔里鈐部墓志考釋》的最新研究論文,受到專家的好評。2013年課題組成員薛磊赴臺北“中研院”進行博士后研究,參與整理“中研院”傅斯年圖書館所藏元代碑刻拓片資料。2016年4月,首席專家李治安教授利用應邀赴臺北“中研院”講演的機會,也與史語所從事元代碑刻整理的研究人員進行了學術交流。

(三)成果宣傳推介情況

本課題的特點是重在對散布各地的元代金石碑刻遺存的搜集和規范性整理,其次才是利用已搜集資料,特別注重對新發現碑刻資料的跟蹤研究。

目前課題組階段性成果主要有:

1、京、陜、晉、豫、甘等722件碑刻資料整理初稿;

2、陜、晉、豫、甘等37件碑刻資料整理校訂稿;

3、2014年6月前《元代唐兀人李愛魯墓志考釋》等10篇論文;

4、2014年6月至今《西安南郊新出土<劉黑馬墓志>考述》等15篇論文;

課題組還鼓勵碩士生、博士生等利用元代金石碑刻資料完成學位論文,盡可能做到課題研究與人才培養的“雙贏”。如山西省子課題負責人指導的2014屆山西大學碩士學位論文王芳《竇大夫祠碑刻文物考察與古祠保護研究》、張志浩《從元代寺觀碑刻談蒙元政府宗教政策的得失》、張妙瑋《玄中寺元代碑刻考》。陳希同學“山西大同地區元代金石碑刻資料的整理與研究”獲得南開大學本科生創新科研“百項工程”二等獎。南開大學在職博士朱建路重點運用新碑刻資料,正撰寫題為“碑刻與元代河北地區研究”的博士學位論文,同時又以骨干角色積極推動河北省子課題的工作。

課題組曾于2012年底2014年6月20日向全國哲學社會科學規劃辦公室報送《工作簡報》兩份。在提交變更子課題負責人報告之際,課題組也匯報了相關進展情況。

由于本課題最終成果多達20卷以上,1700萬字左右,圖文并茂,拓片照片錄文考校皆備,圖版篇幅和紙張質量要求甚高,出版成本昂貴,成果宣傳推介工作的重心,又在于聯系和落實出版單位,以確保2017年始分批交付出版。因此,我們在2012年12月19日召開課題研討會時,特別邀請中華書局歷史編輯室主任李靜女士出席,及時向中華書局介紹課題意義、成果規模、價值、整理研究計劃及隊伍狀況等。經雙方多次談判交涉,業已決定最終成果由中華書局負責分批出版。計劃采用精裝大八開版式和進口優質紙張,出版資助費用由課題組和出版社共同分擔,掃描復制國家圖書館元代拓片之際亦采取國圖、南開、中華三方法人一并簽約的方式,一次性解決日后出版時的版本權等問題。2016年7月9日年度工作研討會期間,課題組再次邀請中華書局歷史編輯室主任李靜女士及即將擔任責編的孫文潁女士,聽取有關初稿校訂格式體例等技術問題的指導意見,并就落實第一期成果10卷的交稿出版時間,合同簽訂及編輯審稿等問題進行深入溝通與協商。

(四)研究中存在的主要問題、改進措施、研究心得、意見建議

本課題立項伊始和執行過程中面臨兩大困難:

第一,規模頗大,工作任務繁重。北方15個省區幅員遼闊,散處各地需要搜集整理的元代金石碑刻近3000件。目前,晉、冀、魯、豫、陜等8個子課題,70余名成員群體協同“作戰”,需要展開頗多的田野調查,需要和各省區的文物考古部門的頻繁溝通和密切協作,也容易受到考古發掘資料及時刊布與否等制約,很難在短時間內“畢其功于一役”,預計本課題需耗時10年左右。故投標書中事先就有分兩期滾動推進的相應設想。

(五)其他需要說明的問題

隨著社會上對元代碑刻價值的逐步了解,近年來也有不少投機者偽造了一些金石碑刻,例如在內蒙古地區館藏少量“元代碑刻”就是利用明代碑刻篡改而成。因此在利用金石碑刻時要認真加以鑒別,尤其是來歷不明的金石碑刻,更應該如此。

部分資料暫時難以獲取,對民營博物館、私人藏品進行采集難度較大。對目前各文博單位新發掘但資料尚未公布發表者,盡管采取與該單位負責人溝通,先錄文和采集圖像資料等,原則上須等待其原始資料的發表公布。

二、研究成果情況

(1)各地碑刻資料整理初稿722件

按照工作體例,整理文本包括拓片圖版、外景照片、說明、錄文標點和校記六部分。拓片圖版大多來自田野拓碑或拍照,一部分來自國家圖書館拓片掃描,它與外景照片匹配,就構成金石碑刻資料的最核心和最基本的信息源。三五百字不等的文字說明,又需要課題組人員對碑刻文物做現場長度測量、材質判定及形狀記錄,以及碑文內容概括和收藏地記述等。錄文標點和校記,更需要對照拓片圖版逐字識別句讀,并參考其他金石錄等文獻校勘正誤。這部分工作是本項目工作量最繁重和田野調查最艱苦的部分,也是課題組投入80%以上的資金和人力的環節。2016年1月始,第一期各子課題已陸續把所承擔的碑刻資料整理初稿上交課題組。目前,京津子課題上交155件,陜西子課題上交61件、河南子課題上交224件、甘肅寧夏子課題上交149件、山西子課題上交62件、內蒙東北子課題上交71件,總計722件。此乃本課題迄今最大的一筆整理編纂成果。

(2)碑刻資料整理校訂稿37件

整理初稿雖然是不可替代的底本,但因工作人員能力參差,所提供的整理初稿最有價值的多限于拓片圖版、外景照片及說明三者。不僅說明需修改,錄文標點和校記部分更要重新仔細考辨厘定。為確保稿件質量,課題組組織元史研究方向的十余名教師和博士生對各子課題組上交的碑刻整理初稿逐件展開校訂工作。校訂稿為交付出版社的文本,也是本課題最終成果的定稿。目前已完成37件合格校訂稿。還有數十件因校訂中發現拓片、照片的像素質量等達不到出版要求,已發還各子課題組返工改進。預計到2017年底可完成近900件初稿的校訂工作。

(3)研究新發現碑刻的重要論文

李舉綱《西安南郊新出土<劉黑馬墓志>考述》(載《考古與文物》2015年4期)

劉黑馬是蒙元時期著名的漢軍世侯之一。2009年作者為首的陜西省考古研究院考古隊在西安市長安區韋曲街辦夏殿村西發掘了劉黑馬家族墓地及其墓志,引起較大的學術反響。所撰《<劉黑馬墓志>考述》披露劉氏為契丹后裔及劉黑馬是劉伯林孫,可與《元史》勘證,對研究漢世侯劉黑馬及其家族具有較高的史料價值。

樊波《陜西出土蒙元時期墓志中的宋蒙瀘州之戰》(載《四川文物》2015年第6期)

陜西是宋蒙交戰之際蒙古征蜀軍隊的大本營,許多戰事的參與者卒后都埋于長安附近。近年陜西新出土的蒙元墓志中有多方涉及到宋蒙瀘州之戰,《劉元振墓志》、《馮時泰墓志》、《耶律禿滿答兒墓志》等3方墓志對1261年劉整降蒙和1277年瀘州之戰的記載,為這一領域的研究提供了新的線索。

朱建路《元代<宣差大名路達魯花赤小李鈐部公墓志>考釋》(載《民族研究》2014年6期)

河北省大名縣新出土的西夏文、漢文雙體文字《宣差大名路達魯花赤小李鈐部公墓志》系有關元代西夏人昔里氏家族的重要資料,彌足珍貴。該文率先對其進行考證,揭示傳世文獻所載小李鈐部擔任的“也可扎魯火赤”、“天下斷事官”等,都是燕京行省的斷事官,“鈐部”一詞由西夏文音譯而來,西夏語義為“統軍”。

張國旺《元代張弘略事跡考略——以張弘略墓志和神道碑銘為中心》(載《西北師大學報》2014年6期)

該文利用近來刊布的張弘略《墓志銘》和《神道碑銘》,對漢世侯張柔之子張弘略事跡予以考察,補充和糾正《元史》中的張弘略信息,展示元初的政治和社會問題,并確定《神道碑銘》是《元史·張弘略傳》的主要史源。

薛磊《元世祖朝漢字官印新考》(載《文物》2016年2期)

有關元世祖朝的漢字官印,目前多是非常零散的簡要考釋,且有不準確或訛誤之處。該文集中介紹和考釋了元世祖朝17方漢字官印資料,進而探討官印的頒發機構、官印文字的使用以及中書省與燕京行中書省關系等問題。

課題組供稿