一、研究進展情況

一、研究計劃總體執行情況及各子課題進展情況

2012年年底批準立項、2013年3月正式啟動的《中國石窟寺考古中3D數字技術的理論、方法和應用研究》是在數字化技術全面進入文物數字化考古領域的背景之下,由國家社科基金支持的首個把數字化技術與其應用所在的中國歷史時期考古相互結合起來探究其相互關系,解決數字化技術在應用于考古學領域起始就存在的“兩張皮”現象的課題。課題分三個層次,一是數字化技術介入條件下的考古學——石窟寺是課題設定的對象案例;二是解決石窟寺考古需求的數字化技術;三是在數字化介入條件下石窟寺考古的成果形式及其出版。以上三個層次的問題,就是本課題的三個子課題。

從課題申報到啟動,我們始終堅持這一課題的兩個特點,一是它的實踐性,二是它的開放性,這兩個特性,相互關聯。沒有完整實踐案例,即針對數字化技術在石窟寺考古領域應用真實進行的實踐案例,任何憑空的說教,可能都對解決工作中存在的問題無補;二是考古學雖然根據不同時段和對象有不同時期的考古學和專門對象的考古學,比如石窟寺考古,但其基本原則相通。因此,本課題的實踐就不能僅僅局限在石窟寺考古案例,而是要將在石窟寺案例中得到的認識和方法論,在其他考古學對象的數字化工作實踐中進行驗證,從而在更普遍的層次上研究數字化技術介入石窟寺考古中的交互問題。隨著針對性實踐案例的深入推進,其要求的數字化技術隨之不斷升級,“數字化考古成果”也越來越多地以前所未見的形態呈現出來,使得數字化介入考古領域對考古學本身的影響變得更加重要,從而使數字技術應用可能成為考古學發展史上具有劃時代意義的事件。因此,按照傳統方式出版其成果會碰到什么問題,用非傳統方式進行刊布,諸如知識產權保護、出版形式、共享形式諸問題如何解決,就不得不面對。本課題的開放性還表現在它的與時俱進。課題實施的三年間,中國全面進入了互聯網時代。國家領導人也在國際和國內強調要讓中國文化遺產全面活起來,對數字技術在文化遺產領域的應用提出新的要求,致使數字化技術應用日益廣泛。國家資金投入巨大,國家領導人高度重視,在這一新形勢下,如何堅持考古學的基本原則,堅持數字化技術的科學標準,如何在真正為國家夯實文化遺產基礎數據資源基礎的基礎上,高質量地進行文物活化,把真正高質量的數字化成果作為參與世界文明互鑒的重要形式,成為必須認真面對的問題。否則,文物領域的數字化浪潮,有泡沫化危險,是我們不愿意看到的。作為中國首個數字化與考古關系課題的承擔者,就數字化技術應用于考古實踐的標準化、信息化、共享化等問題以及國家經濟轉型中提出的文物資源轉化為經濟發展新動力等問題,基于本課題的核心,對與之相關的數據管理、數據共享、知識產權管理、數據轉化的相應進行了嘗試探索。

課題組本著如上的原則,同時尊重石窟寺考古以及其他類型考古工作的特點和周期統籌課題各子課題工作。

1、第一子課題“在3D數字技術條件下石窟寺考古相關問題研究”進展情況

與寧夏考古所合作進行的須彌山石窟數字考古,是本課題的核心實踐案例,也是社科基金探索石窟寺數字化考古的首個案例。這一案例也是浙江大學文物數字化考古事業的真正起點。對本課題和文物數字化事業意義重大。本課題通過須彌山石窟的案例實踐,探索數字化技術介入條件下石窟寺考古團隊和工作的組織、田野考古記錄內容、田野考古成果的整理、考古報告的編撰和出版等全部問題。

田野工作:自2012年4月開始,已經進行了三期共四次考古田野工作。第一期須彌山圓光寺區考古,自2012年4月-2014年3月先后進行兩次為期4個月的田野調查。第二期子孫宮區田野考古,自2015年5月-8月為期3個月。第三期相國寺區的工作自2016年7月進場,預計工作時間在兩個月以上。

團隊組織:考古工作者、測量工程師、數字化田野采集工程師、專業攝影師(含航拍)、室內專業考古繪圖工作者。

田野記錄內容:石窟寺考古文字記錄;石窟寺考古數字化全息記錄:具體包括整個洞窟群的整體布網測量,各洞窟三維數據采集和預計算,圖版拍攝。

田野資料室內整理:數字化記錄信息的全面室內計算;根據石窟寺考古要求出具石窟寺各類數字測圖——正射影像圖;以正射影像圖為底圖,繪制石窟寺考古線圖;田野石窟寺記錄與數字記錄結果的交互,貫穿室內整理的全部。

考古報告的編纂:將室內整理的全部文字記錄、大地測量圖件、數字化記錄圖件、以數字化圖件為基礎繪制的線圖、專業拍攝的整體和局部的圖版,整理成能夠反映石窟寺全息信息的報告。

作為本報告提交成果、反映須彌山石窟數字化考古第一期工作成果的《須彌山圓光寺》報告,經歷了以上全部的工作過程,目前已經送到文物出版社,10月底即可出版。

整理《須彌山圓光寺》考古報告的過程,實際上就是在田野工作的基礎上,對數字化技術條件下石窟寺考古工作方法論進行全面總結的過程。這一過程,面對了諸多新技術方法與傳統工作方法的沖突和融合,異常繁艱。2014年2月22日,寧夏考古所和浙江大學文化遺產研究院在北京聯合召開《須彌山圓光寺》考古報告匯報會,與會的社科院考古所、北京大學考古文博學院、浙江大學人文學院、北京聯合大學考古文博學院、文物出版社第一編輯室等石窟寺考古界、出版界權威學者對這一“首次全程使用3D數字技術的石窟寺考古案例”工作成果給予充分肯定,對項目組直面石窟寺考古應用3D數字技術工作中存在問題并探索尋求解決辦法的態度給予高度評價,認可利用3D數字技術從田野信息采集到室內整理獲得的所有成果,一致認為須彌山石窟數字考古探索和實踐將開辟石窟寺考古和研究的全新面貌。兩年后,修訂的報告才最終提交出版社,預計2016年12月可刊行面世。

我們堅持,數字化技術是21世紀中國石窟寺考古(乃至全部考古界)記錄方法的革命,其結果會對石窟寺研究水平的提高產生長遠影響。因此我們也堅持數字化技術的技術和成果標準是,滿足考古記錄需要的“考古級別”。

作為對3D數字技術在石窟寺考古中應用的初步探索成果,李志榮、刁常宇著《探索數字化時代石窟寺田野考古的新方法》在《石窟寺研究》2014年12月(第219–228頁)發表。

并報送了中期考核報告。

第二子課題“石窟寺考古中應用3D數字技術、海量數據庫管理和共享模式研究

這一子課題設定的重要意義在于對應用在石窟寺考古中的數字技術提出明確的要求。對與目前廣泛甚至泛濫應用數字技術的文物考古領域,這是非常重要的警示——石窟寺調查乃至不同文物考古對象,要達成“考古級別”的數字化成果,必須有針對性的專門研發。數字化工作不是買了儀器就可以進行的簡單工作。

在不間斷的石窟寺考古實踐工作中,3D數字化技術也暴露出一些不足,主要體現在以下四個方面:

1)相機的鏡頭會在圖像中引入畸變,不符合針孔相機模型,影響了重建結果的精度。現有的多視圖立體匹配計算管線中僅采用了低階的多項式模型來描述畸變,并且畸變參數的計算和相機的內外參數的計算耦合在一起。這種參數計算方式魯棒性低并且不能有效矯正大畸變圖像。

2)在基于非凸連續能量最小化的深度計算中,能量泛函對影響深度計算準確性的因素有較強的描述能力,但是由于泛函的非凸性,最小化泛函的解容易陷入到局部最優,并且依賴于初始值,影響了深度計算的準確性。

3)現有的基于凸優化的深度計算在能量泛函設計時,沒有考慮遮擋所引起的深度不連續性。影響了深度在不連續區域的準確性。為保證能量泛函的凸性,現有泛函模型的數據項中僅采用簡單的像素差值,這種簡單的模型容易受到圖像噪聲的干擾,影響了深度計算的準確性和算法的魯棒性。

4)現有的基于連續深度融合的多視圖立體匹配算法,在深度融合的過程中沒有利用深度連續的特點,并且僅考慮了去噪問題,沒有考慮如何利用多角度的深度圖和圖像對深度進行優化,這影響了重建模型的準確性。

2012-2014年,項目組開展了針對性的研究工作,以更好地支撐新方法下的石窟寺考古調查工作,主要包括:

1)圖像的徑向畸變矯正研究。針對現有的多視圖立體匹配算法中,畸變參數計算魯棒性低和不能有效描述大畸變的問題,研究如何利用圖像空間線特征來計算描述圖像畸變的除法模型參數,實現圖像徑向畸變矯正。

2)基于對稱連續優化的深度計算研究。針對泛函的解容易陷入到局部最優解的問題,研究如何利用能量泛函的對稱性來使深度的計算結果更加趨于全局最優解,提高深度計算的準確性。針對非凸能量泛函的解對初始值有依賴的問題,研究如何在能量函數中利用一致性約束來降低對初始值的依賴,提高算法的魯棒性。

3)基于凸優化的深度計算研究。針對遮擋所引起的深度不連續問題,研究如何在能量泛函中對深度的分段連續性進行建模。針對泛函模型中簡單的數據項容易受圖像噪聲干擾的問題,研究如何設計能量泛函的數據項,降低噪聲的影響,同時保持能量泛函的凸性,提高算法魯棒性和計算結果的準確性。

4)連續多深度優化與融合研究。針對多角度連續深度圖的特點,研究如何利用多圖像,多深度間的冗余信息來對深度進行優化。研究如何利用連續深度的特點來進行去噪和融合,提高重建模型的準確性。

上述研究成功提升了石窟寺3D數字化結果的精度和準確度,直接反映為石窟寺考古報告所需的各類正投影圖、剖面圖的分辨率提升,并且增加了3D數據和圖件資料中的文物細節信息。

到2015年,在我們針對石碑、精細佛教造像數字化工程實踐的高精細紋理要求,浙大文物數字化技術團隊,聯合攻關,取得重大突破。使應用于石窟寺考古的技術得到重大提升。工作成果目前正在須彌山第三期考古中應用驗證。具體是下面幾方面:

針對石窟考古工作中對石窟整體三維精細記錄及照片級正射影像圖輸出的要求,項目組重點針對三維數字化精度提升開展了研究實驗工作,并實現了融合激光三維掃描與多圖像三維重建技術的石質文物數字化方法。

很多時候,石質文物既包含精致的三維形狀信息,也包含豐富的表面色彩信息。諸如眼紋、衣紋、字符切口、陰刻線痕等三維形狀細節往往是體現石質文物藝術特色的精妙之處,而各種重修、殘損的三維形狀細節則精確體現了文物的演變過程和保存現狀。對這些三維形狀細節的研究和記錄通常都要求達到亞毫米級別的區分度,甚至更高。當前主流的三維信息采集技術中,最適合執行石質文物三維形狀細節記錄任務的當屬激光三維掃描。經過精確校準的激光三維掃描儀,可以在每平方毫米的面積內測量數百個點位,每個點位的測量誤差可控制在±0.025毫米以內。在激光三維掃描儀的支持下,石質文物人工雕鑿及病害侵蝕的痕跡可以記錄為非常精細的三維形狀數據,滿足微痕級別的研究分析需求。然而,目前的激光三維掃描對于石質文物表面色彩信息記錄而言顯得無能為力,而這恰恰是多圖像三維重建技術的優勢。多圖像三維重建技術在進行文物三維信息采集的過程中,從非常多的角度拍攝得到文物的照片圖像,從而能夠在三維重建計算時為每個三維空間點從多幅包含此位置的照片中用算法分析選取最適合的顏色,達到其它方法難以比擬的表面色彩信息一致性和準確性。在最新的研究工作中,多圖像三維重建技術與激光三維掃描技術可以被融合起來發揮各自的優勢。利用多圖像三維重建技術提供的三維空間信息與激光三維掃描結果中三維空間信息的一致性,可以精確建立圖像中像素位置與三維模型表面頂點位置的對應關系,從而可為三維模型表面的每個三角面片生成最適合的紋理圖像,最終得到包含了激光三維掃描精細三維形狀的網格模型數據和與其精確對應的高分辨率三維模型表面紋理數據的最優結果。

新方法已經在浙江大學與西安碑林博物館、山東青州博物館、中國社科院考古所鄴城考古隊等聯合開展的石質文物數字化實驗項目工作中得到成功應用,達到了預期效果,并將在寧夏須彌山石窟第三期數字化考古調查工程中進行大規模推廣。

同時,為了規范石窟數字考古的工作流程,項目組已經形成了細化到每個工作環節的石窟文物數字考古現場操作規程及后期數據處理規程,對現場測繪、三維掃描、圖像采集、數據文件命名與管理、三維數據后期處理、圖像數據后期處理、紋理自動映射操作、信息管理系統錄入與維護等都明確了具體的操作方法及標準要求。

在正在準備的結項報告中,我們將擬定一份石窟寺數字化考古專業技術標準并爭取成為國家標準。

2、第三子課題“3D數字技術條件下中國石窟寺考古報告的編輯與出版相關問題研究”進展情況

第三子課題的核心任務,就是通過編輯《須彌山圓光寺》考古報告,具體探討數字技術介入石窟寺考古之后,傳統和新的記錄結果如何編輯出版的問題。

這項探索,從《須彌山圓光寺》編輯修訂時間之長可見其難。

首先,數字化記錄的成果,是不是應該與傳統記錄同等對待,同等編輯出版,在《須彌山圓光寺》報告之前,一直是考古界和出版界還沒有明確肯定的問題。比如,作為傳統石窟寺考古報告必須的線圖,是石窟寺考古報告中最重要的記錄成果,在數字化條件下,數字化記錄形成了各類數字測圖——正射影像圖,是對石窟寺的更加全面的記錄,而不僅僅是繪制的線圖的底圖——是不是應該同時出版。《須彌山圓光寺》明確了這個問題。我們堅持認為,盡管數字化技術最初引進石窟寺考古領域,目的是代替人工測量浩繁的工作量,為石窟寺繪制線圖提供更好的數字測圖底圖。但是,實踐表明,數字化測量的結果,形成的不僅僅是繪制線圖的底圖,而且是對石窟寺更加全面的記錄。數字化技術是石窟寺考古當代技術記錄新方法,而不僅僅是滿足傳統要求的工具。因此,兩種記錄的結果要同時出版刊印。目前今年年底即將刊行的《須彌山圓光寺》是中國第一部完全意義上的數字化石窟寺考古報告,數字化記錄的結果和傳統方法記錄的結果,高度融合,同時刊印。

其次,紙質文本,是不是數字技術介入條件下成果最佳的呈現形式?《須彌山圓光寺》編輯出版過程證明,紙質出版的體例、篇幅遠遠不能完全呈現新技術介入條件下獲得的海量石窟寺考古全面信息。比如,需要特別精密的細部,無法全面反映;洞窟原大的真實信息,無法在報告中呈現;一些只有在數字化文件中可以進行的對比和分析,無法在紙本狀態下呈現。而不能全面呈現考古調查成果,是不符合考古學全面、客觀呈現遺址或遺跡信息這一基本要求的。所以,我們認為必須嘗試數字出版的可能性。

同時我們也意識到,考古成果,不應當僅僅呈現給考古學界或知識界,同時也應當呈現給有興趣的公眾。因此,數字出版的形式和技術路徑研究,必須被提到研究探索的日程。

現在,在紙本《須彌山圓光寺》完成的基礎上,針對不同讀者群的數字出版系統設計已經在有序推進中。

二、在數字化領域的其他實踐

在持續進行須彌山石窟數字化考古案例實踐的同時,我們開放性地將國家社科基金課題石窟寺考古中應用的數字技術及其方法論思考,貢獻應用于其他的文物考古工作中,探索本課題研討的方法論更加通用的意義,以石窟寺數字考古之外的實踐案例中針對性應用得到的新技術和新方法,回饋本課題。

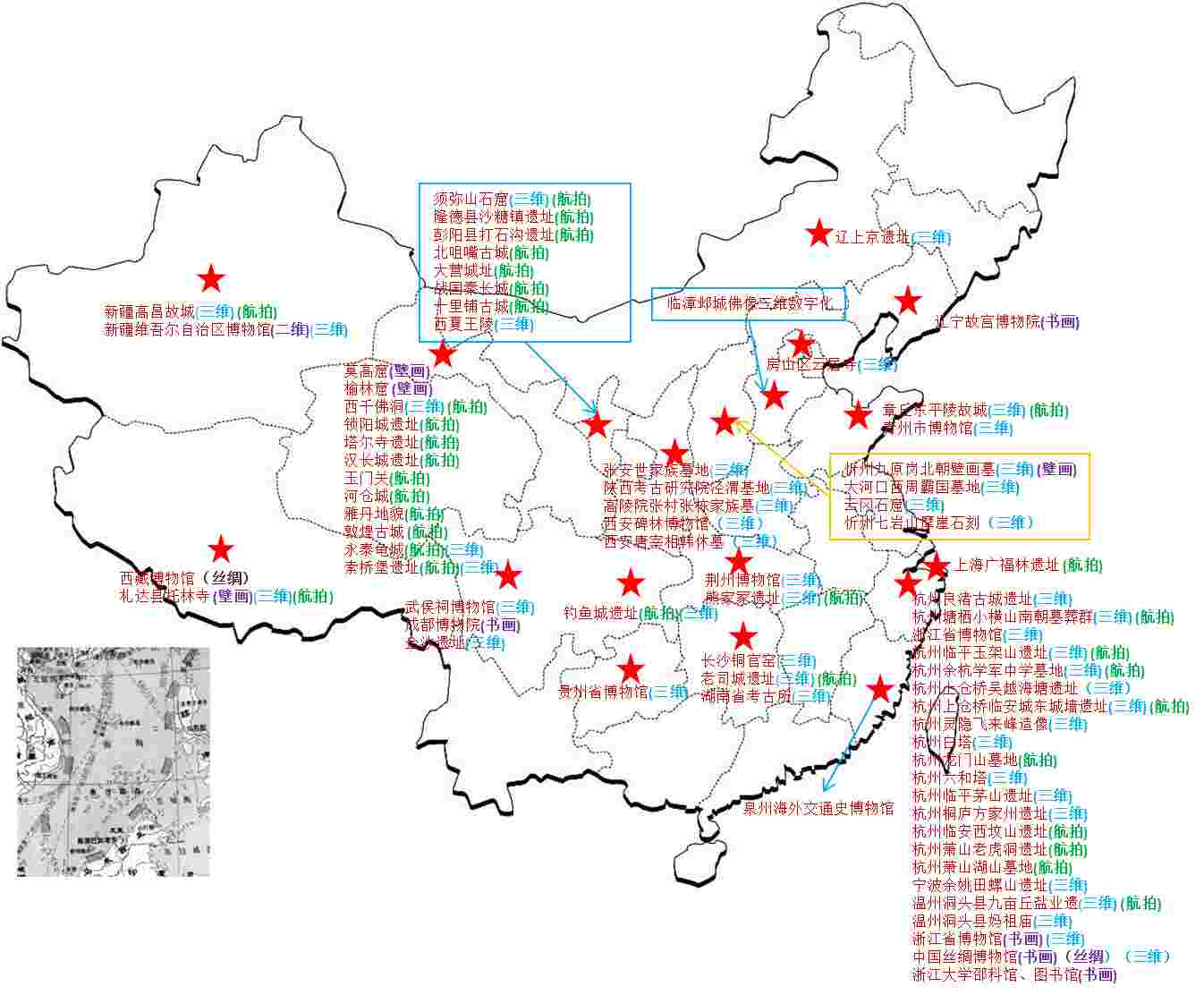

在本課題進行的2012年至今,本課題承擔的主要機構浙江大學文化遺產研究院,先后在19省進行文物數字化工作(參見下圖)。主要的工作對象涵蓋了歷史時期考古領域的大遺址(重慶釣魚城,杭州吳越海塘遺址,杭州上倉橋南宋臨安城址等)、出土佛像造像(青州龍興寺佛教窖藏考古數字化,鄴城出土造像數字化,遼上京出土造像數字化等)、石窟寺摩崖造像(北京房山云居寺石經山雷音殿、杭州南宋飛來峰造像、山西忻州定襄七巖山居士山摩崖石刻等)、墓葬三維全息信息采集(山西忻州九原崗北朝墓地)和古代建筑的三維數字化考古調查(杭州閘口白塔,西藏托林寺建筑數字化全面調查,含壁畫)。

作為國家重大課題的承擔者,我們在如上實踐中,始終圍繞本課題的問題,不斷探索數字化技術與考古學結合的方法論和技術及其標準,包括田野工作的標準規程和最終獲得的數字化成果的標準。

三、學術交流、合作和理論總結及社會宣傳

承擔這一課題的宗旨,是在數字化技術廣泛應用于考古、文物保護和文化遺產的更廣闊領域的大背景下,關注兩方面的新問題,著力尋找其融合之道。

但是,我們卻十分不樂觀地看見,盡管越來越多的文物、考古機構在使用數字化技術,但雙方兩張皮的現象還是極為普遍。因此,作為國家課題的承擔者,我們認為自己有責任去關注、正視這一普遍問題,以實例示范的方式讓更多人了解,數字化不僅僅是一種手段,而且更應當是一種新的考古方法,考古要向數字化提出要求,數字化應為考古達成其理想目標不斷升級,數字化成果的所謂“考古級別”到底是怎樣的,如何實現。前述增廣的每一個實踐案例,都是在播撒承擔本課題中形成的理念、方法的種子。我們十分欣慰地看見,我們的數字化工作理念和卓越的數字化考古成果,已經成為當前中國文物數字化領域的最高標準,通過我們不斷的傳播,越來越多中國考古文物界的卓越機構,在與我們合作中對數字化技術有了新的認識,提升了自身應用數字化技術解決文物考古問題的水平。

2016年4月19日至20日,云岡石窟研究院與浙江大學等單位發起創立“數字云岡聯合實驗室”,以期共同探索提升我國石窟數字考古、石窟文物數字化技術、石窟寺文物三維信息數字化留存標準建立和文物大數據平臺建設工作水平。

在實踐同時,我們堅持理論思考,并借助不同的學術平臺和機會宣說,先后參加了多次學術會議,連續發表若干篇理論思考論文(論文清單見后頁)。

人民日報、人民網、中央電視臺、光明日報、科技日報、國家文物局網、浙江日報、西藏日報、中國文物網、浙江省文物局網站、漢唐網、中國高校人文社會科學信息網、中國社會科學網、中國社會科學院考古研究所網站、阿里文化網、中國西藏網、社會科學報、浙江在線等先后報道了承擔課題期間所取得的科研成績和突破。

轉發的具體內容可以在這里查看:http://art.zju.edu.cn/redir.php?catalog_id=53768

四、需要說明的問題

本課題是一個建立在實踐基礎上的課題。核心案例須彌山石窟考古的田野工作受制于地域、氣候,周期較長;室內整理中數字化成果的計算、整理,與傳統方式的結合,比如以正射影像圖為底進行的線圖繪制、校核,前后純工作時間超過一年,是本課題不能減省的環節。不得不說,這些困難在課題設定完成時間時是考慮不充分的。目前全部研究工作都已經完成,而最重要的成果《須彌山圓光寺》還在出版程序中。因此正式結項時間需稍后延。

五、關于社科基金考核方式的建議

本課題是為數字化在考古領域應用的實際問題而進行的研究,它的核心成果并不能完全通過論文形式反映和表達。雖然我們的論文數量不多,但我們研究的成果已經隨著廣泛的實踐在19省的眾多項目中產生影響,為國家的文物數字化工作基礎的夯實做出貢獻。期待結項時,社科基金委全面審查我們的成果。屆時同時召開國際學術研討會,向國內外學術界公布研究成果。

六、關于經費預算和實際支出情況的兩點說明

1、信息采集費的使用計劃

如前反復強調,本課題是借助在實踐基礎上的案例,其核心案例是須彌山石窟數字化考古和著作的出版,以及在此基礎上的理論和方法論總結,而社科基金的經費不足以支持這一項實踐案例的完成,因此,在預算編制方面,我們把田野案例調查和信息采集以及室內整理的大宗費用,和出版成果的全部費用,都在我們和寧夏考古所合作的考古項目經費中支出。因此,本次經費使用中的信息采集費為零。原預算的信息采集費,在下階段完成結項報告時供所有課題參與者使用。

2、國際合作費的使用計劃

因國內工作任務巨大,原定赴海德堡大學的訪問,不能成行。因此,前一階段國際合作經費未使用。計劃結項時同時召開國際學術討論會,邀請包括海德堡大學的海外學者參加,使用這筆經費。

二、研究成果情況

1、代表性成果《須彌山圓光寺》

已交付文物出版社。預計2016年12月出版。這是中國首個完全意義上的石窟寺數字化考古報告。報告序章,全面闡釋了數字技術介入條件下須彌山石窟考古從整體到局部分段進行工作的理念和方法。在整理出版過程中面臨的新問題,都一一給出明確的意見。將對未來同類工作有重要借鑒。

附:《須彌山圓光寺·序章》

2、階段性成果(見附件2)

? 李志榮、刁常宇:《探索數字化時代石窟寺田野考古的新方法》,《石窟寺研究》2014年12月,第219–228頁。

? 李志榮、王瑞霞、周麟麟、付衛杰:《一鑿一磨皆菩提——青州龍興寺L0139造像記錄中的新方法和新發現》,《敦煌研究》2015年第4期,第115–120頁。

? 李志榮、刁常宇:《作為考古記錄方法的數字化技術》,2015年10月,揚州城考古學術研討會暨中國考古學會宋遼金元明清考古專業委員會成立大會發表,已收入大會論文集,科學出版社出版。

? 李志榮、刁常宇:《歷史時期考古數字化記錄的最新技術和成果形態》,2016年5月21日,首屆中國考古學大會(鄭州)論文,會議文集正在結集編輯中。

? 李志榮、刁常宇《閘口白塔數字考古調查實踐—3D數字時代的文化遺產調查與保護》,《歷史城市景觀研究》第2輯,2014年7月1日,浙江古籍出版社。

課題組供稿