作者為國家社科基金重大項目“近千年來畿輔文化形態與文學研究”首席專家、河北師范大學教授

古代中國大體上是政治主導型社會,皇權所在地既是政治、文化中心,也是經濟中心。因而,圍繞京城的特殊行政區域——畿輔,在文化上也展現出與其他地域不同的特殊面貌。畿輔以京城為中心,隨著王朝的更替,其地理空間會呈現歷時變化,但其所承擔的諸如京官供給、京城防衛等政治、經濟、軍事功能卻始終不變。所謂畿輔文化,即指因畿輔制度而產生的文化的區域性表現形式,它是由各種要素在特定的歷史條件下構成的一個完整的綜合體,并伴隨政權的更替和代興,在具體制度和地域的變化上又呈現出不同樣貌。元明清時期,以今天北京為中心的畿輔地區呈現出多民族政治、經濟、思想、學術、宗教、藝術與文學在交流碰撞中逐漸融合的歷史趨勢,特點鮮明,是近世中華文化的重要組成部分,具有不容忽視的歷史價值,對今天京津冀一體化建設也有重要的參考意義。

多民族文化的碰撞與融合

在近千年歷史發展的長河中,畿輔地區的多民族文化經碰撞而不斷融合。元、明、清三朝,有兩朝是少數民族入主中原,多民族文化融合、凝匯為大中華文化,環繞京城的畿輔更是展現這一文化形成過程的核心區之一。元代雖然始終奉行民族分化政策,但統治者為鞏固政權,不斷內遷并籠絡色目人,在中書省轄區形成了多民族雜居局面。而后的明代,在封建的大漢族主義民族觀主導下,北直隸的民族文化融合程度有所降低。但朱棣也曾講:“天下一統,華夷一家。”據《明英宗實錄》載,少數民族在北直隸“不下萬余,較之畿民,三分之一”。及至清代,統治者實行滿蒙一體、滿漢一家的民族政策,直隸各民族在建筑、飲食、服飾、生活習慣等方面相互滲透,少數民族接受漢文化,與漢族文人之間的交流漸成規模,如蒙古正黃旗人法式善主持乾嘉京畿文壇數十年,與大興朱珪交游密切,所作詩文風靡一時。蒙古族和滿族所代表的游牧文化與漢族的農耕文化相互碰撞、融合,使崇尚道統、理性內斂的漢族文化增添了重視功利、活潑直率的因素,也使凝聚而成的中華文化更具包容性和多樣性。

不同宗教的活躍共存

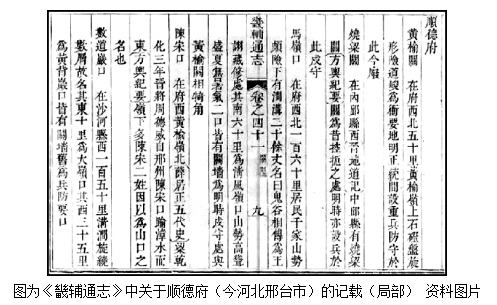

畿輔地處皇權腹地,由于統治者的優容,元明清時期畿輔地區的宗教活動甚為活躍,佛教、道教、伊斯蘭教、基督教都在政治中心區爭奪信眾,進行傳教。宗教與政治關系密切,得到統治者的支持就會呈現階段性繁榮;反之,若與政治疏離,則會走向階段性衰落。如,道教在元代受到優待,大批道觀遍及中書省轄區。據光緒《順天府志》載,僅大都周邊就有10余座全真道觀,洺水人李全祐為太一道六祖掌教,媯川人酈希誠為真大道五祖,涿州人岳德文為真大道八祖,可見道教宗派與畿輔的緊密聯系。相反的例子如天主教,因羅馬教廷與清政府產生禮儀之爭,遭到長期禁絕。

寺廟作為宗教活動的核心場所,在畿輔地區被密集修建或翻新,也產生了眾多宗教精英。如,元朝統治者崇信佛教,尤其尊崇藏傳佛教,在大都城及周邊興建了數十座喇嘛廟,規模宏大,僧眾甚多。漢傳佛教的臨濟宗在元代畿輔地區得到很大發展,真定臨濟寺被重修擴建,趙州柏林寺成為地域佛教中心,保定、真定、順德路佛寺也頗為集中,還出現了海云、歸云等著名高僧。

既中心又邊緣的文化夾層

畿輔地區地域遼闊,既包括首都核心區,也包含環狀外圍區,既處于全國文化中心地位,又包含文化的邊緣區域,所以中心與邊緣的夾層分布也是畿輔文化的一個顯著特點。近千年以來,畿輔文化在震蕩中逐步走強。元代中書省所轄大都路是文化的中心區,據鐘嗣成《錄鬼簿》記載,元前期劇作家56人中有17人籍貫為大都,其中包括成就卓著的關漢卿、馬致遠、王實甫等。真定、大名、保定、彰德、大同、東平等地文化底蘊深厚,城市經濟較為發達,其中也不乏雜劇名家,著名文士元好問、白樸曾長期在這一區域活動。再以科舉視角觀之,明代北直隸為畿輔,環繞京城,但此時江南文化崛起,北直隸的進士數量只居全國第五位,各府進士數量也多寡不均,畿輔地區的文化貢獻與其政治地位不太相稱,王灝《畿輔叢書》所收明人著作數量甚少,值得一提的只有趙南星、楊繼盛、馬中錫、鹿善繼、范景文等人。及至清代,情況有所改善,畿輔地區名臣碩儒輩出,直隸進士人數(2701名)緊隨江蘇(2920名)、浙江(2808名)之后位居第三。《畿輔叢書》收書185種,其中100多種為清代畿輔著作。

畿輔文化的夾層性特征又表現在四周地區對首都核心區的眾山擁脊、高低犖確。靠近都城的畿輔轄區文化繁盛,經久不衰。如,元代的大都路、明清的順天府;都城以南的保定、真定、大名也一直保持較為發達的文化地位;但都城西、北方向卻長期處于文化欠發達狀態。轄域內也有一些地區變化較大,如河間府從明代開始上升為文化發達區,天津府、永平府清代中期以后異軍突起。這種情況與各府轄區的經濟發展水平有關,也與交通線路的發展有關。一般來說,處于由南向北的入京陸路、水路周邊區域文化發展更好,因為這些地域更容易受到中心的輻射。

元明清三代的畿輔以今天京、津、冀地區為主體轄區,其文化代表著中央主體意識形態觀念,直接接受皇權輻射,均有濃厚的泛政治色彩。畿輔文人的作品與時事、政治的關系緊密;與之相對,元明清時期的另一個文化中心——江南地區,吟風弄月的作品似乎更多。畿輔地區雖有邊連寶、史夢蘭等一批疏遠政治的文人,但更多的人積極入仕,以治平天下為人生追求,如劉因、趙南星、楊繼盛、梁清標、魏裔介、紀昀等。從方志編纂體例上也可看出畿輔文化濃厚的政治色彩,如同治《畿輔通志》便收入了大量與畿輔有關的“詔諭”和御制的“宸章”(即詩、文);光緒《承德府志》也收入了“詔諭”和大量御制“天章”。

畿輔文化的價值

將畿輔文化視為一個生命體,進而觀察其內部結構和演化過程,透視其既中心又邊緣的環狀夾層狀態,可以為理解政治文化的影響傳遞途徑提供一個生動的模型。畿輔地區環繞首都,代表國家主體意識形態,長期以來不斷發展,不斷輻射,亦不斷吸納、豐富自身的內涵。畿輔文化自上古以來就是多民族和多區域文化的重要交匯區,并在交匯中形成了交流、容融的近世形態,是中華文化、中華文明形成的典型范例,集中展示了多民族文化融合的歷史進程,是當今文化發展的重要歷史前緣。所以,考察元明清畿輔文化,對于深入認識和準確理解中華文化的形成及特點,具有不可替代的重要價值。

縱觀元明清畿輔文化從中心到邊緣的遞減效應,可以找出規律性的影響因素。首先是南北水陸交通線周邊更能有效地傳導文化中心的影響力;其次是地區原有文化底蘊決定接受文化中心影響的程度;再次是地區經濟發展水平越高,越容易受到文化中心的感召;最后是地區政治經濟地位的改變,也會相應改變其與文化中心的互動關系。如,出于民族政策的需要,承德在清代成了政治文化的重要舞臺;沿海貿易的發展使得天津府在清代大幅提高文化地位,由邊緣向中心靠攏,等等。

元明清已然成為歷史,但畿輔文化在其間的積淀尚未得到充分發掘和總結,我們今天對中國傳統文化版圖的認知也尚不夠完整。經過長期積累凝聚而形成的畿輔文獻豐富多樣,品類齊全,是研究古代中華文化發展歷史過程的重要資料。利用這些資料,借鑒其中的歷史經驗和教訓,對全面規劃、建設中華文化,增強民族文化認同,提升國家文化軟實力,對京津冀地區文化建設具有重要借鑒意義。為此,我們提出“畿輔學”這一以畿輔為研究對象的全新學術概念,涵蓋畿輔地區的政治、經濟、文化、社會、思想、歷史、文學、藝術等諸多領域。相信經過不斷地研究努力,元明清畿輔文化的豐富價值必將得到進一步凸顯。