一、研究進展情況

一、總體執行情況

課題完成了必要的基礎理論研究,對國內外相關的理論進行了整理和綜述,為課題的進一步研究打下堅實的基礎,進一步深化形成課題研究的核心研究框架。

課題進入實證研究中大量的數據采集、分析階段。通過國外創新城市和創新城市圈的研究,獲得創新城市發展和網絡互動的基本數據,并分析和解釋創新城市圈發展的規律。

結合我國的城市圈發展尤其是長三角的創新發展,初步形成關于我國城市圈發展戰略及規劃建議。

子課題一研究進展:

從概念、評價體系、組成要素和互動網絡四個方面,對國際創新城市的理論進行梳理。

對國際和國內的具有國際影響力的創新城市進行分析,了解各城市的創新要素以及要素之間的互動關系,并得出對其他城市創新發展的啟發。

通過理論學習和案例分析,得出國際創新城市的建構規律和發展趨勢。

(1)完成國際創新城市的理論

國際創新城市的概念。

國際創新城市的評判指標理論。國家創新能力指數:歐盟創新記分牌、美國3T創新指數、創新能力指數、全球創新指數。中國創新型城市發展報告。

國際創新城市的組成要素理論。城市創新資源、城市創新載體、城市創新平臺、城市創新服務、城市創新環境。

國際創新城市的構成條件理論。世界銀行的7大條件、世界創新型城市建設的判斷模型、Charles Landry關于創新城市的七大要素。

國際創新城市的互動網絡理論。

(2)初步完成國際創新城市案例研究。完成基本的數據收集,進行初步分析。

(3)初步形成國際創新城市的構建路徑

子課題二研究進展:

(1)完成城市圈理論研究。

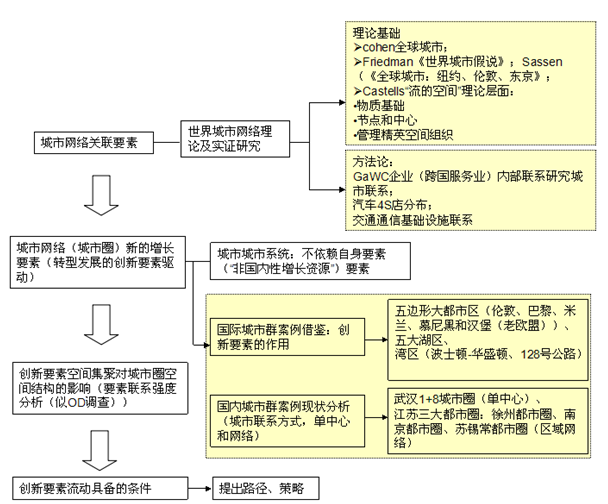

課題對世界城市網絡理論、區域創新理論、城市圈理論進行基礎理論研究。

(2)初步完成案例研究。

國際上公認的六個世界級城市群分別為以紐約為中心的美國東北部大西洋沿岸城市群、以芝加哥為中心的北美五大湖城市群、以東京為中心的日本太平洋沿岸城市群、以倫敦為核心的英國城市群、以巴黎為中心的歐洲西部城市群和以上海為中心的長江三角洲城市群。子課題2對這六大城市圈進行了詳細的案例研究。

(3)初步形成創新要素和體系構建。

研究城市網絡關聯的要素,提取創新要素,與城市群聯系起來。追根溯源,城市之間是怎么聯系的,構成網絡(城市聯系)的要素(參考GaWC)。

課題推進,先找要素,然后再研究要素聯系強度。值得注意的是要素在城市之間的流動是不一樣的,如武漢城市圈“眾星捧月”式的,國外很多城市群不具有支配性,單個與整個區域的影響力;不同地區依賴不同要素的強弱。

子課題三研究進展:

(1)完成針對世界城市網絡、復雜網絡方法、區域創新系統等內容進行基礎理論綜述。

(2)初步完成實證研究

采集東京、長三角創新城市圈的基礎數據,從創新城市的表征入手,通過國際圈層、區域性圈層、城市內部圈層互動網絡的三個層級進行數據分析,從創新政策、制度設計、氛圍塑造、人才策略、財政支持、設施配套等創新互動網絡的多維度要素進行定性、定量分析。

同時,對相關的互動主體(企業、科研機構、大學)和弱相關的互動主體(市場)之間的互動關系進行網絡分析。

研究框架

子課題四研究進展:

(1)完成我國城市圈發展現狀剖析。重點總結我國城市圈發展的創新發展環境、創新發展動力和創新發展網絡關聯性分析。

(2)以長三角為背景,初步提出了我國創新城市圈發展的困境和戰略。

國家層面,外部國際競爭激烈,內部區域創新能力水平低、發展不平衡且產業結構雷同;組織層面,缺乏都市圈創新能力培育的制度保障,各創新主體協同程度低;個體層面,居民創新意識和人力資源質量仍有待提高;社會層面,尚未形成寬松的創新氛圍和良好的社會風氣,對創新活動的支持有限,對創新者知識產權的保護不夠。

未來發展亟待打破區域人才流動障礙,提倡人才流動;加大技術交流與合作,加強共享平臺建設,形成區域產權、技術一體化市場,促進技術的產業化轉化;樹立以企業為主的創新思路,鼓勵中小企業創新,鼓勵科技人員創新;加強區域市場一體化,完善知識產權法律法規,為創新企業提供更大的市場空間;培育產業集群,促進區域創新體系建設;完善金融服務體系,創建三板市場,建立創投資金的進入與退出機制。

(3)創新設計評價體系,助力城市群集合能效提升。

城市群規劃應成為未來區域規劃的重要突破。而實現突破,一是需要創新城市群規劃的指導思想;二是形成基于這種思想的規劃思路和方法。研究通過分析與論證,提出建立以“多區位資源配置的系統效益最大化”為基礎、結構優先為核心的城市群規劃思想,并在此思想基礎上,以三大城市群為實證對象,將中心地理論加以拓展,引入DEA模型,創新性的設計實施城市群空間結構集合能效研究,正是希望能為城市群規劃理論研究與實踐工作探索一條新路。

(4)提出長三角集群創新進程。

二、調查研究、學術交流

2013年3月27日,開題研討會在同濟大學建筑與城市規劃學院舉行。項目首席專家、同濟大學副校長吳志強教授首先進行總課題綜述。子課題一負責人、同濟大學設計創意學院婁永琪教授、經濟與管理學院劉強副教授,子課題二負責人、同濟大學建筑與城市規劃學院彭震偉教授,子課題三負責人吳志強教授,子課題四負責人、同濟大學建筑與城市規劃學院王德教授作為開題研討會報告人先后發言。北京大學呂斌教授、武漢大學簡新華教授、中國人民大學陳秀山教授、北京工業大學宗剛教授、清華大學顧朝林教授等五位評委對課題提出了進一步完善的建設性意見。

2013年11月15日,由同濟大學“高密度區域智能城鎮化協同創新中心”聯合瑞典皇家工程科學院、德國工程院、荷蘭工程院、德國柏林工業大學、瑞典查爾姆斯大學、奧地利維也納理工大學、米蘭理工大學、羅馬大學等多所歐洲工程院和著名高校,以及上海、浙江、江蘇、廣東、安徽、遼寧等一批協同城市,共同舉行“2013中歐城鎮化協同創新研討會”。

2013年11月21日,2013中歐城鎮化合作伙伴關系論壇在北京召開,首席專家吳志強教授受邀出席論壇,并在綠色城市分論壇上做了題為“生態規劃及其智慧設計技術研究”的主旨演講。2013年中歐城鎮化伙伴關系論壇是由國家發展和改革委員會與歐盟能源總司共同舉辦,住建部、工信部等部委支持的高峰論壇。

2014年1月18日,高密度區域智能城鎮化協同創新中心成員大會暨成果發布會,課題組形成六大成果簡報,參與了階段成果發布;同時主要的理論成果參與了大會交流。

2014年5月28日,由中國發展研究基金會主辦的“大都市圈的發展:國際比較與啟示”研討會在京隆重召開。首席專家吳志強教授從專業角度基于中國城鎮化現狀做以對比分析,針對凱茜?佩恩倫敦大都市圈的5點特點和發展現狀,提出了10點概括精準的大都市圈發展特點。

2013年至2014年間,完成了《創意城市群落的地理模型研究》、《城鎮群創新活動的規律研究》、《區域創新要素影響下的高科技產業集群空間特征及形成機制—以上海市為例》等兩篇博士論文和一篇碩士論文的開題,有效的推進課題進展。

二、研究成果情況

主要內容:

1、《中國建設國際創新型城市探索》

簡報總結國際創新型城市內涵

分析了國際創新城市的評價體系,包括基礎條件、創新投入、創新績效、創新環境4個一級指標、18個二級指標。

歸納了國際創新城市特征一般特征。提出創新城市必須具有較強的綜合經濟實力和較大人口規模,具有便利快速的對外交通聯系,擁有較強對外經濟聯系和廣泛的全球市場,集聚一大批多樣化高層次創新人才,吸引大量具有高研發能力的組織機構入駐,具有發達的科技中介機構和科技服務能力,建成國際著名的創新平臺和空間載體,具有開放性和包容性的創新文化氛圍。同時認為開放程度較高、國際創新網絡的重要節點、在全球創新經濟活動中扮演重要角色等是國際創新城市的重要特征。

最后提出了對中國建設國際創新城市的思考。

2、《中國城市圈創新發展的困境和戰略》

研究從國家、區域、都市圈創新體系的概念剖析入手,提出我國城市圈創新發展亟待破解的難。國家層面,外部國際競爭激烈,內部區域創新能力水平低、發展不平衡且產業結構雷;組織層面,缺乏都市圈創新能力培育的制度保障,各創新主體協同程度低;個體層面,居民創新意識和人力資源質量仍有待提高;社會層面,尚未形成寬松的創新氛圍和良好的社會風氣,對創新活動的支持有限,對創新者知識產權的保護不夠。

研究指出城市圈創新發展的未來主要方向。(1)打破區域人才流動障礙,提倡人才流動;(2)加大技術交流與合作,加強共享平臺建設,形成區域產權、技術一體化市場,促進技術的產業化轉化;(3)樹立以企業為主的創新思路,鼓勵中小企業創新,鼓勵科技人員創新;(4)加強區域市場一體化,完善知識產權法律法規,為創新企業提供更大的市場空間;(5)完善金融服務體系,創建三板市場,建立創投資金的進入與退出機制。

提出中國城市圈創新發展的主要戰略。首先,中國各都市圈的創新發展處于不同階段,應根據各都市圈不同的發展狀況,制定差異化的發展戰略。同時,完善東、中、西都市圈差異化發展模式戰略。其中,東部都市圈實施國際化標桿發展戰略,中西部都市圈實施跨越發展戰略。

3、《創新城市圈重要特征、發展條件及其發展戰略》

(1)提出創新城市圈及其重要特征。

認為國際創新城市圈是在城市圈的地域空間范圍內,創新主體與創新要素在集體學習、交流、溝通、合作、協商、談判等交互關系中形成的城市網絡體系。創新城市圈的內涵特征主要有:①具有城市圈的特征,即空間網絡結構特點。不同創新主體以城市為單位在一個比較密集的空間范圍內有機聯動,優勢互補,從而達到一體化發展目標;每個城市在城市圈內具有特定的聯系關系,創新要素的聯系反映了創新城市圈內的城市之間的聯系強度,城市圈整體結構反映了各個城市在一個群體內的集合功能以及形成的網絡關系,既包括城市個性的發展,也產生相互作用的共性關系;②以一個或兩個特大國際創新城市為核心,國際創新中心城市集中了城市圈內的優勢資源,城市圈依靠區域創新中心城市便利發達的區位優勢和交通通訊條件、深厚的文化教育和科技基礎,充分發揮周邊大小城市的協同作用,使創新活動合理分工;③國際創新城市圈是一個敞開的經濟環境,憑借對國際政治經濟的強大影響以及自身的協調發展,建立起廣泛的國內國際聯系,使國內外的人才、技術、資本等創新要素聚散于此,成為衡量一個國家或地區經濟發展水平的重要標志。

(2)提出了建立國際創新城市圈的重要條件和發展階段。

重要條件包含具有綜合職能和極化作用的國際創新中心城市、城市圈有合理的城市體系和明確的創新分工、形成有機的創新網絡組織體系、具有良好的創新環境。

城市圈創新體系建設的整個過程,可分為三個階段:

初期:研究機構和高等院校是“研發主體”,起到技術推動作用,以此為引導創新;處于中期時,起主要作用的是企業,學研機構為輔,前者進行產品市場開拓,后者進行個別細節的技術支持,產業研合作起到一個新技術產品市場化的作用,促使創新贏得經濟效益;到了后期,起作用的是企業,進行產業化批量生產,創新產品會對社會其他方面產生深遠影響,對區域的經濟發展起到推動作用。在整個區域創新體系建設的整個過程中,政府的政策法規引導和行為規范是促進產學研合作的主要或輔助推動力及保證,而中介機構則為各大主體搭建溝通橋梁,提高官產學研合作的效率。

(3)我國創新城市圈發展面臨的主要問題和主要戰略。

主要問題。核心城市的綜合職能和極化作用有待提升;城市圈內缺乏明確的創新分工與協作機制。產業轉型中技術需求和技術供給不足的矛盾;缺乏有效的創新制度環境;創新文化氛圍的培育尚需努力。

同時形成了我國創新城市圈發展的主要戰略。積極推進國際創新城市的建設。逐步形成合理和有效的城市圈職能分工與創新協作體系。積極推進城市圈協調機制的建設,明確創新分工,形成各具特色的創新城市,并相互緊密聯系。建設共同市場和環境。共同市場是創新城市圈賴以生存的土壤。包括建立健全創新要素自由流動和優化配置的市場環境和制度環境,為各類人才自由流動、科技力量的整合和科技成果的轉化、轉移創造寬松良好的政策環境。城市圈創新應以區域發展的瓶頸性科技問題為突破方向。如長三角產業集群應突出在共用技術和關鍵技術的突破上,以大規模的科技成果應用為基礎,加快經濟發展方式轉變,促進產業結構升級。

4、《美國舊金山灣區的經驗及對中國長三角城鎮群創新活動的啟示》

研究首先總結了灣區創新活動成功的關鍵要素。世界級的大學和研究機構是灣區創新源泉;著名跨國公司云集成為灣區創新載體;龐大風險投資資金是灣區創新保障;寬容創業文化是灣區創新靈魂。

同時從創新成果、創新資源、創新環境上指出長三角城鎮群與灣區創新的差距。

(1)創新活動成果比較

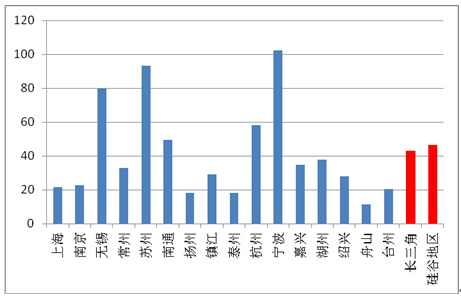

萬人擁有專利數上來看,長三角城鎮群與灣區的創新數量相差無幾。

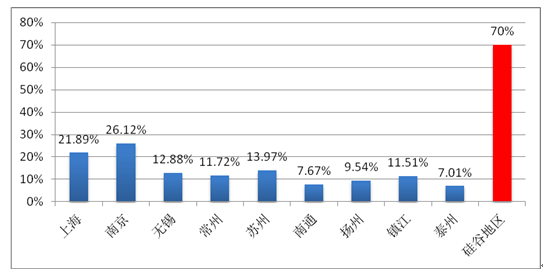

長三角城鎮群與硅谷地區萬人擁有專利授權比較

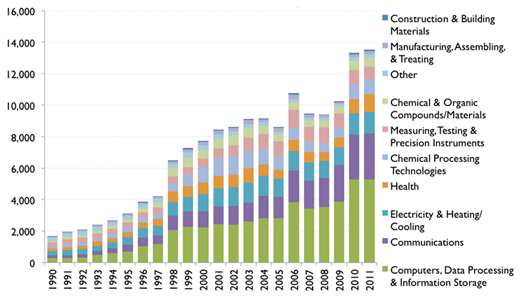

創新層次方面,長三角城鎮群要遠低于灣區。

美國硅谷地區各領域專利授權情況比較

長三角城鎮群的三種專利授權情況

發明專利(%)

實用新型(%)

外觀設計(%)

上海

22.09

——

——

浙江

6.08

45.05

48.86

江蘇

6.02

28.87

65.11

(2)創新教育資源比較

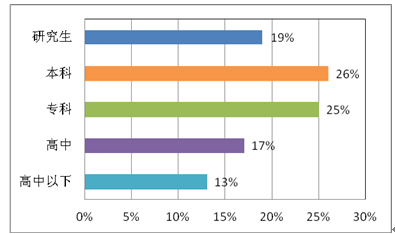

與美國灣區相比 ,長三角城鎮群受教育程度偏低。

美國硅谷地區成人接受教育情況

長三角城鎮群與美國硅谷地區受教育程度比較

與灣區相比,長三角高等院系從事科研活動的技術轉化水平不高。

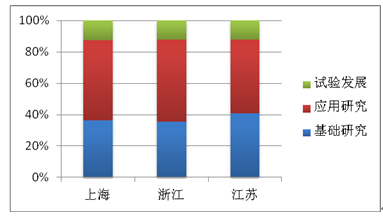

長三角2省1市高等院校科研分類情況

(3)創新產業環境比較

灣區就業人員主要集中在技術水平較高的行業。長三角城鎮群就業人員主要集中產業能級不高的行業。

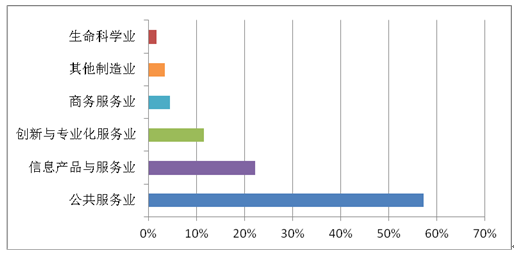

美國硅谷地區各行業就業人員比例

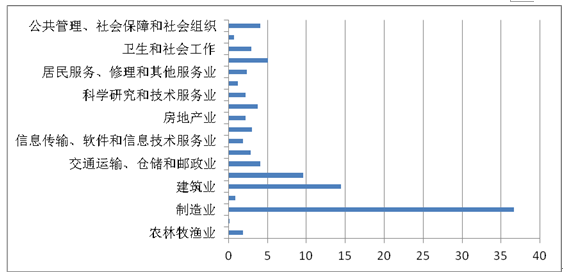

長三角城鎮群各行業就業人員比例

最后指出了長三角城鎮群創新發展方向。

一是,廣開創新資金渠道,吸引多種資金來源,增加研究與開發投資,提升長三角城鎮群創新水平和自主創新能力;

二是,加強人才培養,增設工程技術領域專業,促進跨專業之間的融合,培養出更適應創新需要的應用型人才;

三是,調整產業結構,加快高新技術產業發展,為創新活動提供高能級的產業環境。

5、《創新設計評價體系,助力城市群集合能效提升》

集合能效是研究為界定城市群系統的整體功能與效益而提出的一個全新概念,以期對城市群空間結構所表現出的系統整體性做出合理的解釋。研究指出,城市群空間結構集合能效的產生具有三個源泉:結構勢能、聚集經濟、競爭優勢。

研究提出城市群集合能效評價模型方法的創新。提出城市群要素→多維空間→集合能效的概念關系,構成城市群空間結構與集合能效的基本邏輯關系和函數關系。在投入--產出的原理性思路下,研究引入由美國運籌學家查理斯(A.Charnes)和庫柏(W.W.Cooper)等于1978年創建數據包絡分析(Data Envelopment Analysis, 簡稱DEA)方法,一種對若干具有同類型的多輸入、多輸出的決策單元進行相對效率與效益方面比較的有效方法。

基于我國三大城市群空間結構集合能效的測度。通過對我國長三角、珠三角、京津冀三大城市群集合能效DEA模型評價結果的分析,可以看到:決策單元仍有進一步優化提升空間,特別是京津冀城市群與其他兩大城市群相比,差距明顯。三大城市群結構能效測度的分布格局,其中珠三角與長三角城市群兩個維度都出現了由較低能效向較高能效的進化發展。珠三角與長三角城市群從核心城市到群體發展的空間表現均優于京津冀城市群,而較前兩者,京津冀城市群中北京作為核心城市對區域發展的貢獻亟待提升。

評價研究的關鍵發現及其應用價值。城市群的發展規劃,可根據特定階段發展的外部環境與自身需求,通過調控核心城市、外圍地域的資源配置模式與聯系組織的多樣性及創新來優化城市群整體效益。其中一個核心要義就是城市群空間結構能效與整個區域的中心性效應具有密切關聯,有兩層內涵:一是區域核心城市的空間位置與所產生的空間關聯正效應;二是區域虛擬的群體重心的空間位置與其所反映的區域發展均衡格局。這兩種中心性對城市群整體集合能效的產生具有重要影響。提出以下基本觀點:

(1)如果核心城市處于城市群幾何重心位置,城市群的結構能效將變大。(2)如果群體重心接近區域幾何重心位置,城市群的結構能效將變大。

未來中國,城市群的發展壯大,中央及區域政府的調控支持仍將發揮重大作用,如以各種發展要素的空間增量來優化存量的格局,各項經濟、社會政策以及大型項目的布局引導等,實現“發展機會與權利”的“空間再分配”。而如果這些決策能夠獲得更科學的研究支撐,將充分幫助我們轉變發展方式,走出一條低消耗高產出的科學發展之路。

|

序號 |

成果名稱 |

作者 |

成果形式 |

刊物名或出版社、刊發或出版時間 |

字數 |

轉載、引用、獲獎等情況 |

|

1 |

《“和諧城市”規劃理論模型》 |

吳志強、劉朝暉 |

論文 |

《城市規劃學刊》、 2014、5 |

5000 |

|

|

2 |

《東京城市轉型發展與規劃應對》 |

王德、吳德剛、張冠增 |

論文 |

《國際城市規劃》、 2013、12 |

4000 |

|

|

3 |

《荷蘭蘭斯塔德地區的規劃歷程及啟示》 |

吳德剛、王德、朱瑋 |

論文 |

《現代城市研究》、 2013、1 |

3000 |

引用2次 |

|

4 |

《上海市空間擴展與公路網規劃的協調性研究》 |

朱查松、王德、趙倩、許尊、陸錫明 |

論文 |

《城市規劃學刊》、 2014、1 |

4000 |

|

|

5 |

《基于交互認知的遠程協同創意平臺設計研究》 |

論文 |

《設計驅動商業創新:2013清華國際設計管理大會論文集》、2013、12 |

4000 |

|

|

|

6 |

論文 |

《地理科學》、2013、1 |

4000 |

|

||

|

7 |

《環同濟設計產業集群中的城市更新案例研究》 |

劉強 |

論文 |

《第十二屆產業集群與區域發展國際學術會議論文集》2013、7 |

4000 |

|

|

8 |

彭震偉 |

論文 |

《時代建筑》2013、11 |

|

|

|

|

9 |

《國際大都市生產性服務業空間分布與演化的非均衡發展趨勢》 |

論文 |

《規劃師》2013、11 |

4500 |

|

|

|

10 |

《中國三大城市群空間結構集合能效測度與比較》 |

論文 |

《城市發展研究》 2013、7 |

5000 |

|

|

|

11 |

《環同濟知識經濟圈智慧網建設路徑研究》 |

索 超 |

碩士學位論文 |

2013、3 |

|

|

|

12 |

《創意型企業協作城區服務系統的設計研究》 |

王建立 |

碩士學位論文 |

2013、6 |

|

|