作者為國家社科基金項目“20世紀《莊子》在英語世界的傳播”負責人、北京師范大學副教授

自1881年英國漢學家巴爾福首次將《莊子》全譯為英文出版,迄今已有30余種英文全譯本和節譯本《莊子》面世。其中,英國漢學家彭馬田主譯的 《莊子》一書,1996年由企鵝書屋出版,此后兩次重印,發行范圍廣,讀者甚眾。

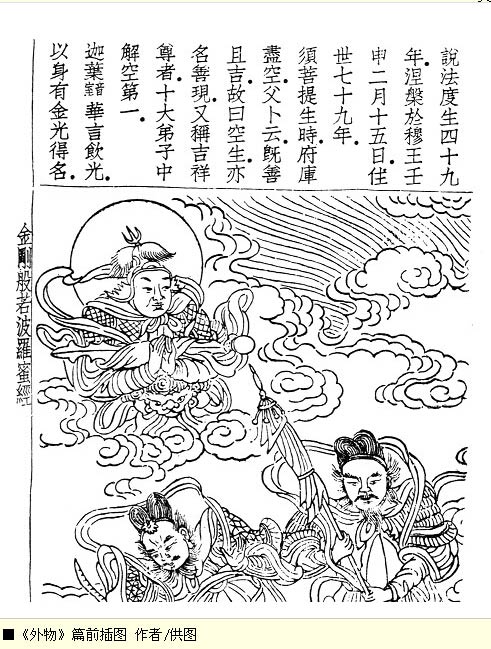

彭譯版《莊子》除封面圖畫外,每章都配以一幅黑白插圖,以此傳遞與文本內容相關又自成一體的文化信息。內文共34幅插圖,《清溪放棹》一幅兩用,其余33幅分置于每章正文前。其中,22幅水墨山水畫出自清末民國年間著名山水畫家王念慈的手筆,大多表現人物于自然之中,或拄杖看山,或騎馬行驛,或放舟于清溪之上,或對談于松林之下,頗有閑逸放曠、蕭散自然之趣,畫上均有行楷題識。11幅插圖中有6幅出自 《玉歷寶鈔》一書,另外5幅與佛教有關,分別出自《金剛般若波羅密經》和《大悲咒》圖解。每幅插圖都是人物像,左側書有一行說明文字。

整體上看,彭譯版《莊子》插圖可分為兩類,一類是表達清曠悠遠之境的山水畫,一類則與宗教信仰相關。與此對應,我們至少看到了譯者眼中的兩個《莊子》:一個表現了逍遙主題,另一個則兼容并包佛道和民間信仰。

所選22幅王念慈的山水畫,無一不指向逍遙。那些清疏淡遠的山水畫,內容接近、主題鮮明、風格統一,很容易讓讀者感受到人與自然的相親相融,人在山水之間心靈放松、悠閑自得的精神狀態。這與《莊子》的逍遙游思想確有相通 之 處 ,不過,差異也很明顯。《莊子》逍遙游的空間并非有草舍云煙、松蔭古木、清溪小舟、瀑布流泉、飛鶯大雁的人間,而是無何有之鄉、廣漠之野。那是一個廣大虛空之境,同時,又有別于道教的仙境。然而,無何有之鄉、廣漠之野,《莊子》逍遙游之空間和時間都如此混茫,不可感知,無法轉化為視覺形象。“空”無法表現,但逍遙之意可以表現。于是,譯者便選擇描繪徜徉于山水之間的畫作來表達《莊子》超越塵世之逍遙。進一步說,這極具中國藝術特征的畫面,便是譯者眼中的自由。或者說,譯者在中國繪畫中發現了他在《莊子》中領悟到的自由之境。

我們作出上述推斷,是有根據的。彭馬田將“逍遙游”譯為“WanderingWhereyouwil”,往你想去之所,看上去很美,實際上并非《莊子》的逍遙,相反,它有悖于《莊子》的精神。《莊子》之逍遙游是超越凡塵之種種追求,無功、無名、無己,以游于極茫渺廣大之域,那是一種消融了時空、泯滅了自我意識的超越性體驗。《莊子》之 “無我”,在彭譯本那里變成了對主體意識的強調,顯示出譯者高揚的主體性,是另外一個《莊子》。

逍遙即自由,這種詮釋,且不論中文學界對此展開的諸多論述,在英語世界中亦并非獨此一家。修中誠譯為“ExcursionsintoFreedom”,遠游至自由之境;華茲生譯為“FreeandEasyWan-dering”,自由安閑的漫游;托馬斯·克萊爾譯為“Freedom”,自由。參之諸種譯法,插圖傳遞了這樣的信息:一個多世紀以來,《莊子》豐富的思想資源中,易于被英語世界所接受、表現最突出的一點,是對主體精神的崇尚,對無拘無束境界的向往。

那11幅與宗教相關的插圖則有另外一番認識價值。表面看與《莊子》思想大相徑庭,頗有荒誕之感,然荒誕之中包含著西方學者對中國文化特質的觀察和理解,這種觀察與理解有時竟與中國文化特質有著出奇的一致性。兼容性和多元性是中國文化特質之一,即使在宗教領域,國人有時亦可向不同宗教的神靈祈福,這讓西方學者深感困惑。對西方學者而言,理解詮釋道家思想時面臨的一個很大的問題,就是如何把道家、儒家和佛教清楚地區分開來。

企鵝書屋《莊子》譯本的主譯者彭馬田是位基督教徒,與中國文化界往來密切。其插圖雖然于《莊子》并非確解,但為我們深入認識自身文化特質,選擇多種藝術樣式向海外推介中華傳統文化,確也提供了一些參照。

(作者為國家社科基金項目“20世紀《莊子》在英語世界的傳播”負責人、北京師范大學副教授)