如今,盡管已年過八旬,但邱仁宗仍致力于研究新興科技帶來的各種倫理學命題。他說,科學所解決的問題是“能”與“不能”,而倫理學解決的問題則是“該”與“不該”,人類必須對科技發展保持清醒而審慎的態度。“在不確定的情況下,運用科學技術必須要有一個度。我們可以先走一小步,停下來看看它對人類有沒有好處,是否造成了傷害,然后再走第二步。” 本報記者 楊崇海/攝

邱仁宗,中國社會科學院哲學研究所研究員。在我國生命倫理學30多年的發展歷程中,他始終走在研究前沿。2009年,邱仁宗獲得由聯合國教科文組織頒發的“阿維森納科學倫理獎”,成為獲此殊榮的第一位中國人。在教科文組織的授獎詞中,他被認為是生命倫理學領域“中國和世界學術界一位主要代表人物”。

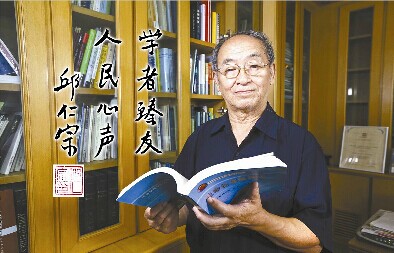

“生命倫理學研究在現代社會具有重大意義,它與生命科學、生物技術、臨床醫學和公共衛生領域都密不可分。”日前,在素雅的書房里,82歲的邱仁宗向記者講述了他的治學之路以及對生命倫理學的思考。

社會現實激發研究熱情

1952年,清華大學外語系畢業的邱仁宗“陰差陽錯”地被分配到協和醫學院當助教。從未接觸過醫學的邱仁宗,開始步入一個全新的領域。“當時協和實行八年制教育,所以有的學生比我還大。我和學生們一起上課,如解剖課、生理課等,逐步對醫學有了一定的了解。”邱仁宗回憶道。

后來,邱仁宗擔任協和醫學院馬列主義教研室主任,并策劃開設醫學辯證法課程。從那時起,他開始從哲學層面思考疾病、健康、死亡,思考生物因素和社會因素之間的關系。

1978年,邱仁宗調到中國社會科學院哲學研究所,從此正式走上生命倫理學研究之路。當時,試管嬰兒、腦死亡、安樂死、器官移植等涉及生命倫理的事件層出不窮,更加激發了他對這個領域的研究熱情。他撰寫了我國第一本生命倫理學著作,使國內很多人第一次認識到這門學科的重要性。此外,他還為政府相關部門提供政策咨詢,促成了一系列醫學倫理法規在中國的誕生。

“放風箏”還是“騎單車”?在生命倫理學研究中,這兩個名詞代表著兩種不同的模型。“放風箏”意味著只要建構一部完善的倫理學理論體系,就可以解決一切倫理問題;而“騎單車”模型則要求從實際的倫理問題出發。邱仁宗在研究中一直堅持具體問題具體分析,并為此做了大量調查實踐。“只有具體問題具體分析,才能更好地解決處于不同社會文化情境中的倫理問題。”邱仁宗表示。

關注人的權利和尊嚴

在生命倫理學領域的研究中,邱仁宗始終秉持一個“仁”字。他說,這與自己兒時深受儒家思想熏陶是分不開的。這種對“仁”的追求,也讓邱仁宗在幾十年的研究中始終尊重和珍愛生命,并且關注人的權利和尊嚴。

從1992年開始,艾滋病防治中的倫理問題引起邱仁宗的重視。他發現,我國最初曾將艾滋病防治與禁娼禁毒聯系起來,把它當作社會主義精神文明建設的一部分,這在一定程度上忽視了艾滋病感染者的個人尊嚴。“艾滋病只是一種疾病,與道德無關。科學技術是防治艾滋病的必要條件,但不是充分條件。反對歧視是防治艾滋病的關鍵所在。”邱仁宗強調。

2001年,邱仁宗加入聯合國發展規劃署的專家組,起草有關艾滋病法律改革的建議,并向政府有關部門作了口頭報告。在他和其他專家的努力下,艾滋病的相關政策有了極大改進,使艾滋病防治形勢大為改觀。

在研究艾滋病防治的過程中,邱仁宗首次提出,在保護公共健康的同時,也要維護個人權利。他表示,人一生病就會處于弱勢地位,即一種權利不平等的地位。因此,病人必須要認識到自己的權利,并且勇于維護自己的權利。他人,尤其是醫務人員也要尊重病人的權利。為此,他與兩位律師合作撰寫出版了《病人的權利》一書。

探究新興科技帶來的倫理挑戰

邱仁宗告訴記者,閑暇時他喜歡看電影,美國科幻電影《千鈞一發》曾給他留下深刻印象。這部影片描繪了一個科技高度發達的世界,在這個世界里,基因決定一切。通過基因工程加工出生的人才是正常人,而自然分娩的孩子則被看成病人。“雖然這只是一部充滿想象力的電影,但它無疑反映出人類對基因組研究的倫理學思考。”

先進科學技術的發展與應用,促進了人類的健康和幸福。然而,對技術的無止境運用,以及對人類生老病死的人工干預,也在倫理方面提出了不少挑戰。邱仁宗對新興科技帶來的倫理問題一直非常關注。21世紀的克隆和干細胞技術、基因技術、合成生物技術等,都是邱仁宗較早開辟了其倫理學討論的先河。

如今,盡管已年過八旬,但邱仁宗仍致力于研究新興科技帶來的各種倫理學命題。他說,科學所解決的問題是“能”與“不能”,而倫理學解決的問題則是“該”與“不該”,人類必須對科技發展保持清醒而審慎的態度。“在不確定的情況下,運用科學技術必須要有一個度。我們可以先走一小步,停下來看看它對人類有沒有好處,是否造成了傷害,然后再走第二步。”(本報記者 宗敏)