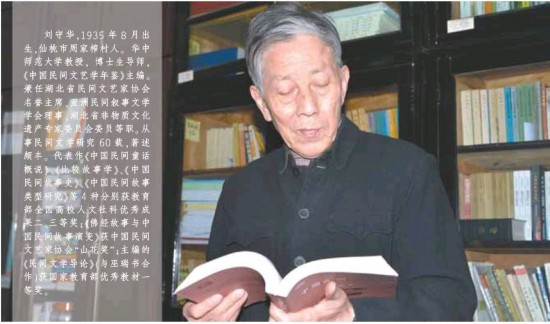

回顧中國故事學的六十年,我們發現具有學科意識與開拓精神的學者,他們的學術歷程,遠遠超越學術個體的意義,而與學術共同體的思想歷程互為表里,并在學科生長的歷史節點上,都留下屬于他們的學術領地!劉守華先生是老一輩學者的代表,他從事民間文學研究60載,尤其在中國故事學領域成就卓著。

筆者有幸師從劉先生,其為學與為人并重的治學情懷,讓我們真切地明白了學術品格與人格的內在聯系。細讀劉先生的研究論著及學界評述,結合我們聆聽先生多年教誨的心得,嘗試對其治學方法作出討論。

歷史追蹤的“執著式”治學方法

劉先生善于以歷史追蹤的大視野和敏銳的學術眼光,樂而忘倦地持續關注學術研究的新進展,階段性地深入參與相關討論。同時,以論證的深刻與新材料的發掘為亮點,歷經數十年而不輟,執著研究,較有代表性的是劉先生對《黑暗傳》近30年持續追蹤的經典個案研究。

1983年11月2日,劉先生收到神農架文化干部胡崇峻寄來的《神農架民間歌謠集》一書,覺得收錄的長篇歷史神話敘事詩《黑暗傳》非常奇特。他以此為基礎,于1984年5月撰寫了《鄂西古神話的新發現——神農架神話歷史敘事山歌〈黑暗傳〉初評》,這篇論文對《黑暗傳》作出的重要論斷,成為學界密切關注《黑暗傳》的焦點問題:“過去人們認為在漢族地區已經沒有遠古神話,更沒有神話史詩在民間口頭流傳,神農架《黑暗傳》的發現,便填補了這一空白。” 1987年,劉先生結合新的研究成果,在《湖北日報》發表文章,認為其神話傳說部分可以視為漢民族的神話史詩或廣義神話史詩。

1990年代,劉先生從民間文學資料學的角度,繼續關注并鼓勵胡崇峻做好《黑暗傳》的手抄本和資料本的收集與整理工作。2001年,劉先生為了回應《黑暗傳》在海內外的熱烈反響,撰寫長文《〈黑暗傳〉追蹤》刊發在臺灣《漢學研究》第19輯第1期,為《黑暗傳》的學術史提供了清晰的邏輯線索。2002年,劉先生將胡崇峻歷二十年費盡心力收集與整理的《黑暗傳》,推薦給長江文藝出版社正式出版。劉先生撰寫序文,并作《漢族史詩〈黑暗傳〉發現始末》為題一文。劉先生認為,《黑暗傳》的整理本是胡崇峻按照袁珂先生和自己關于慎重整理的要求完稿的,和原來那些雜亂唱本相比,內容更豐富完整,文詞更優美,可讀性更強,但深入的學術研究還是應以原始資料文本為據。

2010年,劉先生針對國家非物質文化遺產代表作名錄評審《黑暗傳》的問題,找到了明代通俗本子的新史料,發表《我與〈黑暗傳〉》一文,進一步闡述其學術價值。2012年,劉先生又收集到敦煌寫本《天地開辟以來帝王紀》,將其與《黑暗傳》進行比較,完成《再論〈黑暗傳〉》一文,認為早在唐代就有以記述民間神話傳說為主又夾雜了一些佛教知識、顯得比較淺顯通俗、具有啟蒙讀物性質的抄本在民間廣泛流傳,這個寫本和現今流傳的《黑暗傳》唱本敘說中國歷史的整體結構和敘說方式十分契合,可以明確其源流關系。

從1983年接觸《黑暗傳》,到2012年發現敦煌寫本,近三十年來,劉先生既是首倡《黑暗傳》作為漢族神話敘事詩價值的重要學者,也是執著堅持《黑暗傳》研究、持續參與學術討論的權威學者。

以本土材料為核心的“原創式”治學方法

劉先生多次強調治學必須堅持本土經驗的學術意義。他堅持以本土材料為核心,運用比較文學的方法,發現新材料,進而作出具有原創性的學術成果。

20世紀80年代以來的中國民間文藝學,受西方文化人類學、社會學和民族學的影響,學者們大量借鑒和運用西方的理論與材料,在中國民間文藝學的相關領域中形成了西學熱潮。劉先生積極關注這些理論,但始終堅持以本土材料為出發點,堅守本土學術理念,完成了許多因新材料的發現而具原創性的學術成果,創建了以中國故事史料為核心的中國故事學學科。

1979年,劉先生以本土材料為核心,相繼發表民間童話比較研究的系列文章。1985年,其《中國民間童話概說》由四川民族出版社出版,該書系統論述中國各民族童話的范圍和分類,探討了童話藝術特征。此后的十余年中,劉先生立足于中國本土材料的發掘與發現,運用比較文學的方法,撰寫了數十篇關于中國故事與歐洲、亞洲國家民間故事比較的論文,并于1995年出版了40多萬字的學術著作《比較故事學》,開創了中國比較故事學這一新領域。這一成果,集中體現了其堅持以本土材料為核心的研究思路,學者認為,“在其獨創性的連續性上,回答了歐亞大陸約75組同類故事的影響關系問題,認為故事最初形態——影響研究中的原型研究有兩種:現存原型和構擬原型,著力闡發了母題類型比較的方法,進行故事母題、主題比較時,充分吸取比較文學中主題學的成果與方法,使之更具有理論的深度”,從而為該學科的建立打下了更為堅實的基礎。

1999年,劉先生又出版了《中國民間故事史》一書,他凝聚學術智慧與本土材料的力量,辛勤泛讀100多種古籍,從超出幾倍乃至幾十倍的典籍中,精選出300多篇故事文本,加以重點引錄評述。在書中,他以現代民間文藝學銳利的科學眼光與分析力,對各個重要故事文本,作了切實的校勘、評釋,且各聯系有關史實文獻及文化背景,剖析其重要的文化內涵、美學特征、所屬故事類型,并探求其來龍去脈,取得了大量的創造性成果。學界認為其首創了具有鮮明學術個性與民族特征的學科體系。

廣泛開展學術交流的“對話式”治學方法

劉先生多次講到,他的學術成長,與學界眾多的專家學者的扶持與指導密不可分。這些扶持與指導,一方面是他精當的學術成果為學界所關注;另一方面,是其廣泛開展學術交流的“對話式”治學方法的一種體現。前者是劉先生學術精進的客觀反映,后者則是其博采眾長、廣開視野的主觀訴求。

20世紀80年代以來,學術界對劉先生故事學成就的評論文章逾百篇,可直觀地見出劉先生學術交流的廣泛性與開放性,體現了其同行相長、謙虛求教的學術理念。他治學沉穩、雄健,在勤勉向上的學風里面,寓含了他樂學求學的謙謹品格。他得到了季羨林、鐘敬文、賈芝、姜彬等學術大家的教誨與勉勵,也與國內學界的一批知名學者積極對話,還經常與學生們討論自己的論文成果與新思考。

劉先生不僅注重國內學術交流,也積極與國外學者展開學術交流,這種學術交流的開闊視野與博大胸襟,成為先生巨大的學術動力與資源,也使其成為中國故事學領域學術交匯的神經中樞,催發了幾代學人經由自己的學術互動而形成的良性學術交流機制,追求學術自身的意義,引導創建了中國故事學學科。

學者是一種力量,他們發現真理,創建學科,延續學術的生命力。學者更是治學方法的創立者,在其優秀的學術成果中,后學們才得以在研究中尋找到面向真理、走向真理的可靠路徑。這些在劉守華先生的治學中有著深刻的體現。