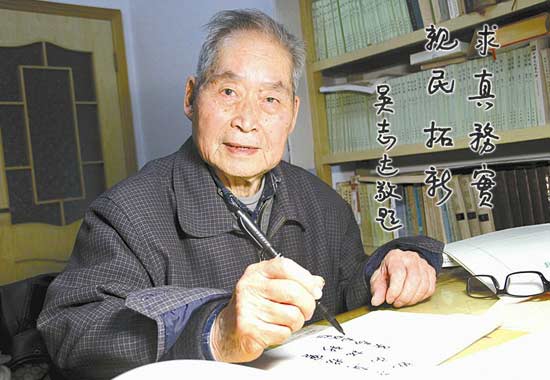

主編《中華大典·明清文學分典》,校注《水滸全傳》、《東周列國志》和《元散曲新選》,武漢大學文學院教授吳志達在退休后,以一系列成果為其晚年譜寫著精彩華章。生活和學術歷經坎坷的吳志達,一直有個念頭,盡可能把失去的時光爭些回來,退休后的他平均每年著述約百萬字,被學界稱為“退而不休”的教授。

回想往事,吳志達非常豁達。“人身處逆境,只要自己不倒下,經受艱難困苦的磨煉,不一定是壞事。”

坎坷人生亦財富

1956年,吳志達畢業于北京師范大學中文系,接著在武漢大學攻讀古代文學碩士學位。其間,他為自己設定了學術愿景:每年發表一兩篇論文,學位論文以專著的形式出版。1957年,他的第一篇論文發表,沒承想,再次署名發表論文已是20年后的事情了。

1959年,吳志達在畢業離校前夕,被當作“右派”下放勞動。后來,留武漢大學中文系資料室察看,并逐漸承擔教學工作。20世紀60年代,他協助編寫了60萬字的《宋元明清文學史》講義教材,當時的系主任一字不改印發給學生,認為吳志達“業務上可用”。

回想往事,吳志達非常豁達。“人身處逆境,只要自己不倒下,經受艱難困苦的磨煉,不一定是壞事。”置身資料室,使他有機會博覽典籍;在“五七”干校,空閑時閱讀《舊小說》,激發了他研究文言小說的興趣。

老當益壯修大典

1994年4月,吳志達曾經的導師程千帆邀他擔任《中華大典·文學典》副主編,兼《明清文學分典》主編。此時,吳志達即將退休。面對這一邀約,吳志達認為正是以學報國之時。

吳志達積極地投入了編纂工作。“雖然稿酬偏低、任務重、難度大、周期長,但值得為之奮斗。”回憶起那段日子,吳志達感慨地說,“日夜工作,常常是晚上12點之后才去睡覺。”他每天早起到武漢大學老圖書館查找資料,晚上在家整理。因為引用很多未經整理的善本書,他還需要反復閱讀,最終確定引用內容如何斷句。編纂過程中,因為經費有限,吳志達為了省錢,從國家圖書館借來《劉楚楨詩序》的膠片手抄。2005年,《明清文學分典》出版。以往的明清文學研究,主要集中于小說、戲曲領域,詩文的研究相對薄弱。吳志達傾注10年心血編纂的《明清文學分典》,在結構上改變了這一格局。

文言小說研究有心得

除了專修大典,吳志達還正式走進了文言小說研究。從宋元至明清,我國古典小說一直是文言與白話并行發展。但傳統的文學史乃至小說史研究,大都偏重白話小說,對文言小說關注不夠,對文言小說發展的內在規律、審美追求,文言小說與白話小說的異同,文言小說審美價值,以及它與詩歌、散文、戲曲等文學藝術樣式的關系等諸多方面的研究,較為欠缺。

1994年,吳志達編著的《中國文言小說史》出版,其間,他還擔任多卷本《文言小說》的執行主編,選注出版了《元明清文言小說》,完成了《明清文學史·明代卷》等多部著作。

文言小說從原始萌芽發展到成熟,乃至達到藝術高峰,其間幾經融匯變化。“小說”的概念,也在演化的過程中逐漸嚴密起來。吳志達認為,研究文言小說史,不能完全拘泥于“小說”的一般定義。既不能用現代“小說”的概念去規范古人,也不能被古代傳統“小說”概念束縛。應該放寬視野,盡可能把文言小說的淵源、流變探究清楚。

最近,吳志達在思考文學批評和文學理論的相關問題。他說,“如果天假以年,猶能看書寫字,我想從文史交錯互補的角度寫些隨感短文。”(記者 明海英)