張豈之主編的《中國思想學說史》

張豈之近影 王斯敏攝

一九九○年,侯外廬先生的弟子們在西安。(左起:步近智、何兆武、林英、張豈之、祝瑞開、盧鐘鋒)

童年時的張豈之

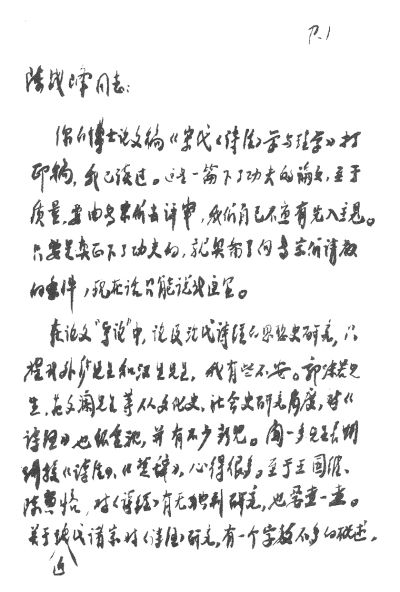

張豈之致學生的書信(節選)

3月13日下午,清華園。紅磚穹頂的大禮堂內,一場講座正在進行。主講者是87歲的思想史家張豈之。鬢發如霜的老人聲音清揚,把“中華文化與精神追求”的大課題講得深入淺出、趣味盎然。

他面前,是一張張神情專注的青春面孔;禮堂后墻上,是一塊從近百年前高懸至今的匾額:人文日新。

學生,人文,正是他心心念念的兩大牽掛;教師,“人文學人”,是他愿意接受的為數不多的兩頂“桂冠”。

一個甲子前,他開始追隨我國馬克思主義史學開拓者侯外廬,參與編寫《中國思想通史》《宋明理學史》等著作,以高起點走上學術道路;今天,作為馬克思主義理論研究和建設工程首席專家,他帶領眾多史學英才團隊作戰、全心付出,以《史學概論》等重點教材為馬克思主義中國化獻禮。

從青春到白頭,他把最好的時光都獻給了思想史研究;從教學到科研,他的足音始終與馬克思主義史學理論發展同頻共振。

他對人文學科充滿深情。“如果說自然科學是參天大樹,人文科學就是綠草,不起眼,卻不可缺少。”清代詩人張維屏的詩句,最能代表他的心聲:“惟有多情是春草,年年新綠滿芳洲。”

此刻,在遠隔關山萬重的西北大學,他的研究團隊也正在春光里忙碌著。走廊墻壁上,六個大字赫然在目——“兼和、守正、日新”,這是他擬定的所訓,也是刻在學者們內心的治學理念。

他播撒的種子,經風歷雨后,已碧綠如茵。

1、求學:擎起一支不滅的燭,走進一幢永遠的樓

先是一片戰火,再是一盞燭光,最后,是一幢樓。少年張豈之的求學路,隨一個個路標變化著,延伸著。

那是殃及整個民族的戰火,打碎了一個十歲學童對未來的幻想——1937年,張豈之在家鄉江蘇南通讀小學,成績優異。彼時的南通受本鄉實業家張謇“教育救國”理念熏染,學風極盛。讀大學、留洋、做教授,是父母為張豈之早早規劃好的人生。

戰亂無情,南通瀕臨淪陷。小豈之被輾轉送到遠離家鄉的陜西城固,在西遷至此的北平師范大學附中繼續求學。

幾間茅草屋,幾排舊桌椅,雖簡陋清苦,卻辟出了一方安寧的“桃源”。張豈之和同學們一起,在江邊晨讀,在油燈下伏案,課余閑暇,便鉆進隨文人們遷來的一間間書店,飽覽書頁中的奇麗大觀。魯迅的小說,郭沫若的新詩,令他深深迷醉于人文的魅力。

思鄉之苦很快被熱火朝天的學習沖淡了,還品出幾絲別樣的“甜”來。

“一次考試前,校長宣布,發給每人一根土蠟燭溫書用。頓時,歡呼聲、掌聲、笑聲響成一片。那幾天,我們燃起了燭,燭光照亮了教室,也溫暖了一顆顆稚嫩的心。”多年后回想,那光芒在張豈之心中依然明亮。

燭光伴著他考入重慶南開中學,1946年秋,一舉考中北京大學哲學系。

從此后,他的生命中矗立起一座永遠的樓。那是一座灰色的、毫不起眼的三層小樓,卻曾云集眾多著名學者,成為后學心中的人文圣地。

北大文學院就設在這里,文史哲各系教師均在此授課,他們迥然各異的風采,深深感召著新生張豈之。

著名教授自是一派學者氣象。

新儒家宗師熊十力其時已年過六旬,開出“新唯識論”一課。每講一段,便把手杖提起,輕輕敲點離講臺近的學生,問“領悟”了沒有。因為怕他的手杖,教室前排幾乎沒有學生去坐。但他不息的探索與追問令張豈之印象深刻——外來佛學如何與中國文化結合,進而成為中國文化的一部分?

時任文學院院長湯用彤為哲學系開課四門:魏晉玄學、英國經驗主義、歐洲大陸理性主義、印度哲學史。“研究中國哲學史,先要懂得外國哲學史。這樣思路才打得開,方能有所創新。”他還要求哲學系學生學習自然科學,張豈之便曾選修生物學。

哲學家賀麟正在翻譯黑格爾的《小邏輯》,便把成果帶上課堂。聽課者五人,每周都抽一晚到賀麟家討論譯稿,邊享用賀夫人專程備好的茶點,邊暢談研讀心得。每有爭論,賀麟便認真聽取,對“毛頭小伙”們連連稱謝。在其后出版的《小邏輯》中譯本序言里,他專門提到了五位學生的名字。

年輕教師也有一番鮮明個性。

講師石峻的“倫理學”,因熱情奔放、旁征博引而受到歡迎,唯其湖南鄉音過重,講得一快便令聽者難以理解。張豈之寫信請教,頗得石峻嘉許,不但專程解答,還向他“開放”了自己的私人藏書。

和石峻同年的講師任繼愈,授課則更多了幾分冷靜嚴謹,一門“隋唐佛學”講得條理清晰、邏輯嚴密。在課外,任繼愈儼然成了張豈之的指導教師,不但引導他讀先秦諸子,還認真批改其讀書筆記,鼓勵他走學術道路。這種亦師亦友的關系,一直延續到任老仙去。

“這些老師身上有共同的一點:中西融合,古今會通。他們力求將中華傳統文化與西方文化精華融合起來,創造適合于時代需要的中國新文化。”張豈之感慨。這種追求,潛移默化地影響了他一生。

2、展翼:“諸青”唱了“重頭戲”

也是一幢灰樓,披歲月風塵而立。門側掛牌:西北大學中國思想文化研究所。

每次走進所里,張豈之都會和一位老者對視——那是定格在黑白照片中的侯老外廬,臉龐微側,雙唇緊抿,眼中似有無盡囑托。60多年前,召喚他探究思想史堂奧的,正是這道目光。

1952年秋,天高氣爽。一位訪客給正在清華讀研究生的張豈之帶來口信:剛履新西北大學校長的侯外廬,邀請他赴西大工作。

侯外廬,這是個張豈之熟悉的名字。1949年初,他曾在北大講授“中國思想史專題”。張豈之是學生中用力最勤者,常去當面請教。

“他推薦我們讀恩格斯的《家庭、私有制和國家的起源》,讀馬恩關于歷史唯物主義的通信,‘用馬克思主義的眼光,還思想史以本來面目’,令我受到了歷史唯物論的啟蒙。”

是繼續讀研,還是去古都西安從教?當時的清華教授們忙于“思想改造運動”,幾乎難顧學生。張豈之選擇了后者。

先是在西北大學做講師。很快,侯外廬奉調北京,籌建中國科學院歷史研究所二所,并成立中國思想史研究室。張豈之也成了研究室一員,半年在京工作,半年回校教書。

主要任務是修訂、增補《中國思想通史》第一至三卷。這幾卷著作初版于抗戰時期,凝結了侯外廬、杜國庠、趙紀彬、邱漢生幾位學者的大量心血,但印制多有錯漏。

“我們幾個年輕人坐在一間屋子里,逐字逐句地查核引文、考訂古籍,拿不準時就和先生商量。”不久后大功告成,誰料卻只是個開始,“先生告訴我們,立即著手參加第四卷編寫。”

幾位年輕人錯愕而興奮。

他們深知這部巨著的學術分量,也曾一次次折服于幾位作者的筆力與思想。第四卷的編著名單星光熠熠——侯外廬、趙紀彬、杜國庠、邱漢生、白壽彝、楊榮國、楊向奎等,而自己初出茅廬便能與其共事,何等榮幸!

侯外廬鼓勵他們放手嘗試,并為其取了個集體筆名:諸青,即“諸位青年”。在晚年出版的自傳《韌的追求》中,侯外廬一一點出了他們的名字——張豈之、李學勤、楊超、林英、何兆武。

當年的“諸青”,“有理想,文史功底比較厚,表現出異常勤奮、學習樸實的共同特點,并各有所長”——侯外廬評價:“豈之哲學基礎扎實,歸納力強;學勤博聞強記,熟悉典籍;楊超理論素養突出;林英思想敏銳,有一定深度;兆武精通世界近現代史,博識中外群籍。”

編寫開始了。先圍繞主題大量閱讀原始材料,做資料長編,然后歸納提煉,形成初步觀點,再和侯外廬及其他作者反復商討、辯論,達成共識后方可動筆。初稿由侯外廬認真審閱,多次修改,推倒重來者亦不在少數。

每寫一章,都是一場硬仗。張豈之面對的“首戰”是明代東林黨思想。如何界定此群體?其政治性與學術性間關系幾何?怎樣評價才合分寸?他研讀文獻,邊抄錄邊思考,卡片做了許多,提綱刪改數次,終于完成任務。

沒等松口氣,新的課題又來了。幾年下來,“諸青”在全卷二十七章中承擔了十三章的工作,“唱了重頭戲”,最后一統計,每人都吃了一驚。

侯外廬把這種鍛煉隊伍的做法稱為“下水學游泳”和“壓擔子”——“在岸上讀《游泳指南》,總沒有下水學游泳有效。你們剛能肩負50斤,我立即加碼到60斤;你能挑起60斤,我立即讓你挑70斤。唯此方可不斷提高。”

這樣的“實戰演練”,張豈之視若珍寶。他亦留戀師生間自由平等的交流——“我們常和侯先生深入交談,甚至爭論。他寫成的稿子,我們有時也做文字修訂,甚至是觀點的修改。他從不慍怒,還吸收了我們的不少意見。‘諸青’成員間互為師長,取長補短,從未發生過署名之爭之類的不愉快。”

辛勞三年,寫作終告完成。加上據侯外廬著作《中國近世思想學說史》修訂而成的第五卷,全書于1963年由人民出版社出版。洋洋二百六十萬言,被評價為“中國思想史研究中分量最重、水平最高、成就最大、影響最廣的里程碑式的通史著作”,暢銷至今。

初試啼聲的喜悅還未散盡,“文革”開始了。侯外廬戴著“反共老手”的帽子陷入浩劫,張豈之剛剛揚帆的學術之舟,也在風浪中擱淺。

3、引航:為“侯外廬學派”拓地開天

再度啟航,已是十余年后。昔日風華正茂的張豈之走向中年,而侯外廬的狀況更令他揪心——因為一次批斗引發腦血栓,老人從此纏綿病榻,日漸衰弱。

一顆學者之心卻依舊跳得強勁。甫獲自由,他便和邱漢生商定了一項工作:編寫新中國第一部系統、完備的《宋明理學史》。他們指定張豈之共同擔任主編。

時年68歲的邱漢生,“為人篤厚,治學謹嚴”,曾為《中國思想通史》撰寫立下汗馬功勞。然而,由于辛勞過度,他在“文革”前便已幾近失明。

張豈之擔起了具體工作。在兩位先生指導下,他全心投入,組織作者、商定提綱、審改稿件、統一體例。整整六年,凝聚了天南地北近二十位年輕學者智慧的《宋明理學史》終得定稿。1987年6月,共計130萬字的上下兩卷出齊,獲得學界好評。

這是對侯外廬最好的告慰——當年9月14日,老人在新書的墨香中溘然長逝。但這絕不是最后的“交差”——張豈之默默許諾,他將和同道后學們砥礪前行,沿著恩師開創的學術道路走向遠方。

他延續的,是“侯外廬學派”集體攻關的科研傳統。重要成果接連涌現——

1989年,主編出版《中國思想史》,研究范圍上自殷周,下至五四,實現了從遠古至現代的中國思想史通史研究,一定程度上完成了《中國思想通史》未竟的事業。

1999年始,主編6卷9冊《中國思想學說史》,歷時八年,探索將思想史與學術史結合,對中國思想史的演變提出了符合中國文化原貌的解析,被評價為“理論上有創新,方法上有進展,深度上有推進”。

2005年,歷時四年主編的《中國思想文化史》出版,因“思想史與文化史相結合”的創造性研究理路而引發關注。

《中國近代史學學術史》《中國歷史》(六卷本)……幾乎每一部張豈之主編的著作,都不斷再版,成為中國思想史工作者的必備案頭書。

今天,在張豈之和同道們的堅守與傳承下,“侯外廬學派”的學術地位早為學界公認。作為成就最大、影響最廣的中國馬克思主義史學派別,它開創性地用歷史唯物主義解讀中國哲學、中國思想發展史,形成了全方位、綜合性視野的研究方法。而張豈之的學術貢獻,也為后學所欽佩。

“張先生倡導‘文化會通’論,強調對待不同文明、不同學科都應有‘和而不同’的胸懷,尊重文化多樣性;他力求‘通過歷史看文明的價值,通過文明史看歷史的演進’,并探索如何運用文明理論闡釋中國走過的道路,做到文明的真理與中國歷史實際相結合。這在今天也是極具分量的。”聊城大學歷史系教授江心力感言。

在西北政法大學教授趙馥潔看來,張豈之完成的是學術范式上的“繼承與超越”——“外廬先生建立了思想史與社會史相結合的方法論,構建了完整的理論體系與學術范式,張先生則繼承發展,做到了思想史與文化史的融通、思想史與學術史的結合、思想史向多學科的延伸、思想史中人文精神的弘揚。這既拓展了中國思想史的學科功能,更為其發展注入了新的活力。”

4、育人:師生溝通的信、書、課

每次呈送文章給張豈之審閱,西北大學中國思想文化研究所副所長謝陽舉都既喜且“憂”。喜的是,每次稿件都會被仔細審改、大有提升;憂的是,“不知要改多少次才可以在先生那里‘過關’”。

當下,正有一部書稿在經受考驗。2月18日晚,張豈之召集所里骨干,對準備交付的教育部馬克思主義理論研究和建設工程教材《中國思想史》進行討論,一談便是兩三個小時。

啟動編寫三年多來,這樣的場景已多次上演。從編制提綱到具體編寫,從審改稿件到開會商討,張豈之都親力親為。翻開歷次由他審閱的書稿,密密麻麻的修改與批注隨處可見。“我們要的教材,必須以馬克思主義唯物史觀為指導,體現中國特色、中國風格、中國氣派。”老人殷殷囑托。

這已不是張豈之為工程所付出的第一次辛勞。2004年,77歲高齡的張豈之擔任首席專家,領銜編寫中央馬工程首批九種教材之一的《史學概論》。4年多殫精竭慮、30余次討論修改,全組成員在他的帶領與感召下精益求精,終于為高校學子提供了一本體現中國歷史特色的權威教材。

他甘愿為此忙碌。他認為,研究中國歷史,既要以唯物史觀為指導,更要體現中國化馬克思主義理論成果,使馬克思主義歷史觀“生動具體地呈現在史學研究中”。

重視教材編寫,是他數十年來的一貫堅持。“編教材對成名成家的作用的確不如專著大,但卻是一個教師的本分,付出多少心力都不為過。”為此,他不但帶領團隊編寫了大量教材,而且總會及時修訂。

1989年出版的《中國思想史》總計70萬字,雖宏闊厚重,卻令學生頗感壓力。1992年,他著手修訂,縮減至46萬字。

《中國思想文化史》于2006年出版后,他并不滿足,“思想和文化如何結合才能更好”的問題縈繞腦際。2012年,他組織班子展開修訂……

“出版只是一部教材學術生命的開端。應當追蹤其出版后的反響,直面不足,把修訂及時提上日程。”他呼吁。

在學生們心里,張豈之一直在為他們編寫一份特殊的“教材”,那就是一封封飽含深情的書信。

張豈之喜歡提筆寫信與教師、學生們交流,研究所幾乎每人都收到過他的親筆信。2007年,學生們輯錄出版了《張豈之教授與研究生論學書信選》,引起關注,陜西省教育廳專門向新晉博導們推薦此書,以此為教書育人的參考。

一位師者的期盼、追求與憂思,在字里行間展露無遺——

有對治學方法的開啟。1993年9月9日,新入學的博士生、今天的西北大學中國思想文化研究所教授張茂澤收到了導師張豈之的第一封信。“請你們讀侯外廬先生《中國古代社會史論》和湯用彤先生《漢魏兩晉南北朝佛教史》。這兩本書體現兩種研究方法,都是科學的,不可揚一壓一。”不久后,他就如何提高邏輯思維水平向張豈之求教,張豈之迅速回信,提點他“不在于讀邏輯教科書,要靠平時有意識地積累”,并專門開列了書單。

有對不良習氣的警策。一段時間,張豈之感到學生們不甚關心時事,便提筆千言,苦口婆心:“一個學者如果不為民說真話、說實話,不了解現實情況,那是不好的。胸中要有全局,做學問才能有時代感。”針對一些博士論文貪大求全的不足,他多次寫信告誡:“從次要問題中走出來,不要煩瑣哲學,不要材料的堆積,需要的是對問題最本質、最主要的說明。”

有對立德為人的一再強調。社科研究清苦寂寞,動搖彷徨在所難免。“在人文科學方面真有成就的人,必定是‘我不入地獄誰入地獄’的人,直搞得遍體鱗傷,庶幾有成。這一‘苦課’,對一生都會有用。”張豈之的諄諄良言,堅定了一顆顆年輕的心。

“先生人如其文,既循循善誘,又極為嚴格。他的批評可謂直截了當,針針見血,讓我們油然而生一種進取心。”西北大學校長方光華感慨。

和教材、書信同樣重要的,是課堂。即使在擔任西北大學校長的日子里,張豈之也堅持開課;卸任之后,又欣然接受清華大學聘請,成為兩所學府的雙聘教授。從此,每學期為學生們貢獻幾場高水準的講座,更成了他的自我要求。

“我的研究始終是和教學緊緊結合的。”他總結,“我總想著一點:既然是教師,做的一切就一定要對學生有用。”

5、傾情:對中華文化“像石匠和拓荒人的樂此不疲”

“我從事史學研究,就像石匠和拓荒人的樂此不疲。”這是恩師侯外廬的話語,張豈之常借用,因為道盡了心中感受。學道、守道、弘道,他陶醉于自己的“孔顏樂處”。吸引他的,是中華傳統文化常品常新、永不消弭的思想魅力。

在他看來,中國古代哲學具有豐富的辯證思維和人生價值觀,是一份極其寶貴的藝術財富,“它所包含的客觀真理及其普遍性,并不因為歷史流逝而失去光輝”。

他夢想著,讓更多人親近祖國優秀傳統文化、領略思想智慧雋永之美。為此,他甘愿花大量時間編寫普及性讀物,寫一些學者“瞧不上眼”的“小書”。

上世紀八九十年代,隨著西方思潮沖擊,一股質疑甚至否定中國傳統文化的浪潮泛起。張豈之心急如焚。他精心組織編寫了一本圖文并茂的《中國傳統文化》。在其后記里,張豈之坦露心跡:“我們是教育工作者,不會下海弄潮,也不會見異思遷,只能堅守自己的崗位,在冷清的生活中努力為國家為民族做一點力所能及的事。”

張豈之至今記得書出版時的喜悅,“我從出版社取書出來,就像從醫院抱著自己的孩子回家一樣。”

他的心血換來熱切回應。此書數年間印刷十余次,還出了英文版。此后,《中國歷史十五講》《中華優秀傳統文化核心理念讀本》……一本本“小書”在他手中誕生。

今天,年過耄耋的他對中華文化的愛絲毫不減,反而鼓呼更勤。

他為中華傳統文化概括出12個核心理念:天人和諧,道法自然,居安思危,以民為本,仁者愛人,自強不息,和而不同,日新月異,誠實守信,厚德載物,尊師重道,天下大同。每一個,都包含著對治現代病癥的真理因子,也是社會主義核心價值觀的基礎和根本。

他把中華人文精神歸納為6點:文明之初的創造精神、窮本探原的辯證精神、天人關系的探索精神、人格養成的道德精神、博采眾家之長的文化會通精神、以天下為己任的責任精神。每一點,都濃縮了中華民族生生不息的智慧源流,在今天仍影響深遠。

“中華文化積淀著中華民族最深沉的精神追求。”他深以為然。他堅信,我們擁有的是生命力旺盛的“活歷史”,只要從多角度去研究它,就能夠從中找到智慧。

他總覺得時間不夠用。相比起自然生命,他更在乎學術生命的活力。只有在自己熱愛的工作里,他才能感到“生命所賜予的不是負荷,而是一種只有‘人’才有的精神的昂揚”。

他望向窗外,一片春光。很快,又會是一個芳草葳蕤的季節。(本報記者 王斯敏)

人物名片

張豈之,思想史家、教育家。長期從事中國思想史、哲學史等研究,現任西北大學名譽校長、中國思想文化研究所所長、西北大學和清華大學教授。擔任馬工程《史學概論》教材編寫課題組及教育部馬工程《中國思想史》教材編寫課題組首席專家。