陶德麟稱自己只是一個“在荊棘叢生的小路上蹣跚前進”的“平庸的探求者”,年事越高越深感自己的“無知”,只不過“赤子之心還沒有泯滅”,明知“老之已至”而“不敢懈怠”而已。

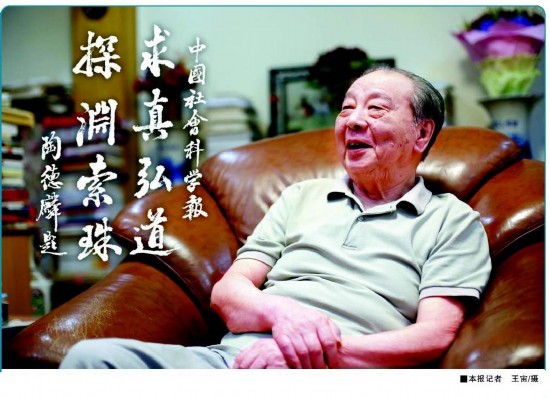

中國當代著名馬克思主義哲學家陶德麟先生謙和仁厚,平易近人,走進他的家,給人留下最深的印象就是書多。

一進門,映入眼簾的都是書。客廳放置有整面墻大的書柜;沙發旁,緊挨書架的矮凳邊,也都整齊地摞著高高的書刊和信件。與客廳相連的小廳被用作“書房”,連接兩屋的拱門兩旁順墻堆砌起一人高的“書墻”,小廳內置有一個整面墻大的書柜及一套桌椅,這里就是陶德麟平日伏案工作的地方。

“半路出家”走上哲學之路

談起他的哲學之路,陶先生笑稱自己是“半路出家”。陶德麟本科就讀于武漢大學經濟學院,在校期間成績優秀,擔任校刊《新武大》的編輯組組長,經常撰寫短評和社論,并在職工夜校講授語文課。1953年畢業,李達校長選留他任學術助手,轉攻哲學。

1955年,24歲的陶德麟寫了題為《關于“矛盾同一性”的一點意見》的論文,批評蘇聯羅森塔爾、尤金合著的《簡明哲學詞典》,并刊發在1956年第2期的《哲學研究》上,即在當時中國、蘇聯和東歐理論界引起了強烈反響。20世紀70年代末80年代初,陶德麟參與“真理標準問題大討論”,撰寫了《關于真理標準的幾個問題》、《邏輯證明與真理標準》等系列重要文章,被稱為“我國理論界撥亂反正和思想解放的領路人”之一。

60年來,陶德麟在馬克思主義諸多學科和領域取得了許多重要研究成果,被學界譽為“我國馬克思主義哲學領域最前沿、最有影響的前輩學人”之一,“為當代中國馬克思主義哲學的發展作出了杰出貢獻”的學者。

2010年,在武漢大學舉辦的陶德麟八十華誕暨學術研討會上,許多學者發言撰文高度贊揚了這位武漢大學原校長、資深教授的學術成就和高尚師德。陶先生把人們的贊譽看成對自己的鼓勵和鞭策,一再表示“愧不敢當”。他謙虛地說,自己只是一個“在荊棘叢生的小路上蹣跚前進”的“平庸的探求者”,年事越高越深感自己的“無知”,只不過“赤子之心還沒有泯滅”,明知“老之已至”而“不敢懈怠”而已。

讓馬克思主義說中國話

如今,八十多歲高齡的陶德麟,仍然活躍在哲學領域最前沿,依舊在為培養后繼人才作出貢獻。60年的哲學研究生涯中,陶德麟感受最深的是,哲學的根源還是實際生活。“哲學家談論的問題盡可以上干云霄,但還是擺不脫塵世的土壤。正是實際生活的需要推動著哲學問題的提出和解決。”他說,哲學是源于生活而又高于生活的智慧,是人對自身處境的思索、理解和追求,是高聳云霄而又普照現實的陽光。

陶德麟強調,哲學與人類的命運、民族的興衰和人民的禍福息息相關。哲學對一個民族尤其重要,它既是民族精神的升華物,又是民族精神的鑄造者。沒有哲學思想的民族是沒有靈魂、沒有脊梁的民族,是不能在文明史上留下偉大足跡的民族。他表示,中華民族之所以幾千年歷經磨難還能夠屹立在世界上,就跟我們有博大精深的哲學思想有關。

哲學是人類的共同的思想財富,沒有國界,馬克思主義哲學更是當代最先進的哲學,但是“哲學又不能沒有民族特點”。陶德麟認為,不與民族特點融會契合的哲學不可能在這個民族生根。馬克思主義哲學也必須與中國特殊實際相結合,實現中國化,才能成為中華民族自己的哲學。做好馬克思主義中國化、時代化和大眾化這篇大文章,是中國的馬克思主義者的責任,也只有中國的馬克思主義者才可能擔當起這個責任。