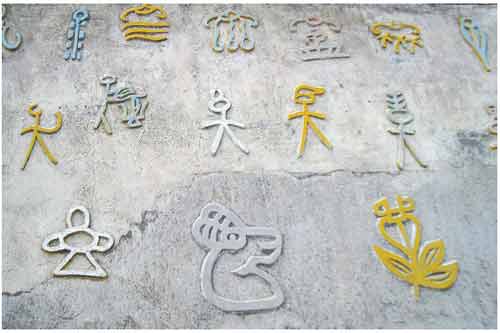

圖為東巴經書象形文字春夏秋冬:春風、夏雨、秋花、冬雪。納西東巴教的突出特點是自然崇拜與多神崇拜,記載于東巴經書的文字有二千四百個左右。記者 劉芳\攝

在當今各地紛紛籌建各類博物館的熱潮中,有這么一類隱性的活態博物館:它們遍布山野、歷史悠久、規模宏大,珍藏著大量雕刻、繪畫、書法、工藝和珍品文物,留存著原汁原味、永不終場的音樂、舞蹈和戲劇表演,同時擁有著數量龐大的“觀眾”;在一些宗教信仰人口比重較大的族群中,它們既是傳統文化的傳習學校,又是本土文化與外來文化互動融合的交流平臺;它們堪稱中國物質和非物質文化遺產的聚寶之地、傳統文化的傳承之所——這就是宗教寺廟和民俗信仰。作為隱性“博物館”,它們匯集了形態多樣的社會組織、禮儀規范、文學藝術等復合性社會文化因子,無論過去還是現在,一直是中國文化傳統和社會現實的重要組成部分。

宗教藝術遺產的價值

我國宗教藝術遺產包括前宗教、古代宗教、民族宗教或民間信仰的大量物質及精神遺留,計有宗教建筑(如寺廟、石窟、塔等)、宗教繪畫(如巖刻畫、寺廟壁畫、卷軸畫、木版畫等)、宗教雕塑(如石刻、泥塑、銅鑄、木雕、紙扎等)、宗教舞蹈(如踏罡、跳神等)、宗教音樂(如儀式音樂、唱詩等)、宗教戲劇(如神功戲、儺戲等),以及宗教法器、宗教服飾、宗教剪紙等不同類型,藝術形式多樣,文化內涵豐富,是我國物質和非物質文化遺產的寶貴財富。

從研究對象的視角來審視宗教藝術遺產價值,我們不僅需要正視宗教作為一種傳統文化遺產和社會精神需求的現實,而且還要剝離出宗教意識的世俗性,更要彰顯被其所隱蔽的人性。只有如此,才能客觀地認識和理解既作為思想又作為文化而漫漫留存至今的宗教歷史。對于研究者自身而言,我們需要看到宗教及宗教藝術在信仰之外的多重價值理念,看到在各民族宗教文化互動和融合大前提下,如何更好地展開宗教思想與文化研究的潛力,比如宗教民族志研究應如何開展,全球化和世俗化如何影響宗教藝術發展,民間宗教藝術的地區流變,宗教學、人類學、民俗學、傳播學與藝術學接軌的可能性等等。

傳承和保護中潛在的危機

從我國宗教藝術遺產相關的田野考察中,一方面我們可以驚喜地看到,我國多民族文化資源豐富與多樣;但另一方面,我們又驚訝地發現珍貴的文化遺產由于種種自然和人為的因素導致大量損毀,許多遺產因為展示條件限制或資源管理權限等問題,處于封存或幽閉的狀態,不能為公眾展示和服務。

客觀來說,宗教藝術不能簡單等同于宗教信仰,它是宗教信仰內部戒律演化出的以藝術形態呈現的某種排他性。因此,那些“原版”性資源,如宗教藝術的重要載體寺廟以及主要以口傳身授方式傳承的傳統民俗文化,一旦發生天災人禍等意外事故,或傳承行為斷裂,就會造成無法挽救的損失,即使傳統民俗文化所依附的物質載體仍然存在,也不過是一件躺在博物館里的死東西。例如,陳列在玻璃柜里的羌笛永遠無法傳出怨斷楊柳的樂音——作為精美的法器,再也不可能復現顫動魂魄的舞蹈。對于那些具有標志性族群特征的文化形態而言,它們是群體心理的某種象征性標識,具有清晰的文化和歷史記憶功能,保護起來非常不易,為此我們更不應忽視。雖然國際學界關于我國原始藝術和少數民族藝術的研究已經達到一個很高的程度,改革開放后我們對宗教藝術的研究成果也不少,但這些研究大都只停留于傳統的保存形態,傳播和使用具有一定局限性,信息還原不夠完整,特別是對于活動性圖像信息的記錄保存,依然有許多缺陷。

媒介轉型與“文化DNA”采集

進入21世紀,以數字影像技術、第二代互聯網、移動通信工具等為代表的新媒體,正加速推進整個世界技術、社會和文化的急速變遷。正如石器、青銅器、鐵器、蒸汽機等工具或媒介技術的誕生必然導致一個時代的誕生和轉型一樣,新媒體時代正在定義一個與青銅、石器、手工機械和機器大工業時代等完全不同的時代。媒介轉型帶來的全新認知、傳播和交流方式以及它們所導致的社會轉型和文化變遷,將影響人類的認知模式、生活方式和知識生產,塑造一個新的社會。在媒介轉型中,多時態多語境的表達格局、多樣化呈現方式、多元化文化群體和社區、多學科化研究的出現,勢必導致知識生產和傳播的轉型。它讓許多傳統文化和傳統學科產生危機的同時也給它們帶來生機。

昔日隱藏在山野密林中“自生自滅”的宗教藝術,作為文化遺產再度引起關注。如何保護這筆數量巨大的文化遺產?在不影響文化生態和日常運行的情況下,將這些隱性“博物館”對公眾開放,使之成為全社會共有的財富,漸漸成為共識。

實踐證明,在這類隱性“博物館”的社會化呈現中,多媒體數字采集技術應用在物質和非物質文化遺產保護中是有力且可行的方法。關于宗教藝術影像精確測量數據等技術措施,如寺廟建筑全景影像掃描、壁畫高精度影像數據采集和科儀、樂舞等動態行為的記錄,對田野考察與古建筑數據測量尤為有用。應用數字化多媒體形式,對于已有研究成果的更廣范圍傳播和不可接觸文物式藝術珍品的面向社會,具有十分現實的意義。鑒于此,我們希望在實地調查的基礎上,應用多媒體技術,對中國不同類型的代表性宗教藝術遺產進行系統的數字化保存整理,嘗試采集可在較真程度還原的“文化DNA”,建立中國宗教藝術遺產數據庫開放式模板。

隱性“博物館”的社會化呈現

作為隱性“博物館”社會化呈現的重要形式,開放式的超媒體數據網絡平臺,應該是可以互相鏈接的整體框架;典型示范點應具有一定學術深度和豐富的多媒體呈現,例如可以將其呈示為文字、圖片、動畫、音響、視頻、球幕掃描圖像或虛擬建模圖像等不同形態。數據庫還應是開放的,我們可以交互建構經責任授權后補充的內容,即由各地研究者自主輸入數據,成為國家、學校、博物館、研究機構、項目參與者和文化遺產資源地所共享的各項數據資源。通過多媒體呈現,探討文化遺產為公眾和專業研究提供便利路徑的方式,讓那些不可接觸或不能“見天現日”的藝術珍品可以面對公眾,為社會文化建設服務。

對于隱性“博物館”的社會化呈現問題,還應該關注全球化影響下宗教及宗教藝術的傳播現狀、宗教藝術在新媒體時代的“流行”與“變遷”、宗教從業人員的新媒體應用、少數民族信仰西方宗教及宗教藝術形式的本土化與再創造等問題。研究表明,在新媒體時代,包括宗教藝術在內的傳統文化,其實都在不同程度上進行自我調整并有所流變。這對其傳播的形式、平臺、主體及其對傳統經典宗教藝術的呈現形式,都產生了影響,事實上這就是對宗教藝術遺產的“數字化保存”。

(作者為國家社科基金重大項目“中國宗教藝術遺產調查與數字化保存整理研究”首席專家、中山大學教授)