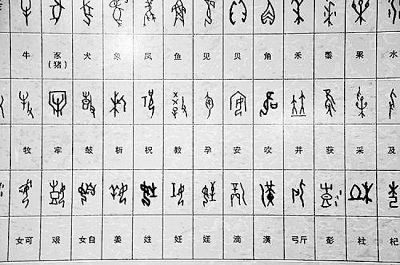

圖為“甲骨文圖文資料庫”收錄的部分甲骨文圖片

電腦屏幕上,一行行甲骨文整齊地排列,組成一個可視化查詢界面。在界面上,使用者可以快捷地檢索到41832個甲骨文原形文字的音形義,還可以看到它的全部同字異形體、釋文,以及刻有該文字的原始甲骨片——這是安陽師范學院歷史系教授韓江蘇課題組經過長達十年的艱辛奮戰、兩次主動申請延期結項、精益求精完成的國家社科基金項目——“甲骨文圖文資料庫”。

這一資料庫由甲骨文圖片庫、釋文庫、原形文字庫三個數據庫組成,收錄了《甲骨文合集》、《補編》、《英藏》等九種甲骨著錄共72264片甲骨。“收集材料最全、檢索手段最快、字形原貌最準,圖、文、字并舉”——這是課題組的研究初衷,也是鑒定專家的一致評價。

艱難起步,矢志不渝,扳掉一只只“攔路虎”

做甲骨文圖文資料庫,這樣的想法韓江蘇由來已久。2000年前后,醉心甲骨文研究的韓江蘇感到:甲骨文發現百余年來,考辨研究成果卓著,但因為缺乏全面系統的整理,檢索起來始終困難。盡管臺灣成功大學的“甲骨文全文影像資料庫”、香港中文大學的“甲骨文資料庫”進行了嘗試,但二者一個重文字,一個重圖像,均不完滿。

能不能把圖、文、字結合起來,開發一個既全面又便捷的信息化資料庫?韓江蘇找到學院計算機系教授劉永革,談了想法。

劉永革此前的科研與甲骨文毫無交集。然而,他被韓江蘇獻身科研的精神深深打動了,同時,也感動于韓江蘇對自己的信任,他覺得,作為身處殷商故地的一名學者,能用現代化技術為甲骨文研究出力,是責任,也是榮耀。

于是,在學院的大力支持下,“甲骨文信息化課題組”于2001年成立。經過兩年多的梳理研究,構建圖文庫的理論框架逐漸形成。2004年,他們“壯著膽”申報國家社科基金課題,沒想到一舉成功。

盡管課題得到立項,但接下來的工作并不如想象中順利,學術研究道路上,“攔路虎”接二連三地出現。

首先是經費。研究需要購買一大批甲骨文研究權威著作,僅此一項下來,項目所撥經費便所剩無幾。好在學院及時下撥了等額配套資金,中國社科院、北京師范大學等單位也在資料方面為課題組大開方便之門,燃眉之急暫時解決了。

其次是人手。學院師資有限,也沒有相關專業的研究生,能投入研究的人員不多。好在計算機學院及時伸出援手——結合學生科研需求,組織大批學生承擔課題基礎工作,并無償提供機房。

第三個難題發生在課題研究過程中。課題初始階段,主要任務是對權威資料進行掃描、裁切、編號,構建甲骨文圖片庫;依據相關研究成果建立釋文庫;建立甲骨文原形文字庫。前兩項雖工程浩大,但尚能克服。可甲骨文原形文字整理,卻在歷經一年多時間的無數次失敗后,才最終找到一項“笨辦法”——把用抓圖軟件截取的圖片放大500倍,再進行黑白翻轉處理,最后用photoshop繪圖程序對照甲骨文原形字,一筆一畫地描寫復原。用這個辦法處理甲骨文字,每個字需用時30分鐘左右,對研究人員的細致與耐心要求極高。然而,為了神圣的科研事業,課題組成員個個咬牙堅持,絲毫未曾松懈。

兩次延期,精益求精,“絕不犧牲1%的精確度”

隨著課題推進,新的難題又出現了:殷墟甲骨文時間跨度約兩百年,因時代、地區、書寫習慣差異造成了大量“同字異形體”,即粗看為同一個字,細看筆畫結構卻有差異。對此,以往的很多研究忽略不計,僅取其一作為代表。可韓江蘇不愿視而不見。

“一點一橫的小差別,很可能反映出生活習俗、歷史文化上的不同,包含著豐富的考古價值,不能輕易丟失。”她和劉永革商定:盡量系統整理全部甲骨文字形。

工作量再次大幅增加。課題組全體成員加班加點,歷經近三年拼搏,不但將前人整理出的4000多個甲骨文字頭擴展到5249個,還整理復原了41832個甲骨文原形文字,大大充實了甲骨文字資源。

此時,課題結項日期已日漸臨近。正當大家準備為剩余工作全力沖刺時,韓江蘇說出了一個令人震驚的想法:推倒所有已繪制文字,從頭再來。

究竟哪里不對?原來,先民刻寫在甲骨上的文字,每一筆都有筆鋒,筆畫之間有鮮明的疊壓關系,而計算機復原出的文字雖筆畫準確,卻方頭方腦,也不存在疊壓痕跡,故令人有“是圖形而非文字”之感。

對于韓江蘇的想法,有人提出反對,理由是,如果重來,只能申請延期結項,不但影響不好,而且后續經費從哪里來?對于這樣的問題,韓江蘇不是沒想過,但她更不愿敷衍了事:“我們是在還原‘歷史的筆畫’。花了國家那么多錢,費了那么多功夫,如果做出個‘四不像’,那就對不起任何人。”反對的人被說服了,大家重新聚集起來,默默地重起爐灶。

于是,課題組提出了第一次延期申請。出于鼓勵嚴謹學風的考慮,全國社科規劃辦批準了申請,延期兩年結項。學校也破例追加8萬元資金予以支持。

又是一番艱苦卓絕的奮戰。一批學生畢業了,新的學生頂上來。韓江蘇和劉永革重新對他們進行培訓,要求比此前更高:每個字絕不犧牲1%的精確度。

兩年之后,任務依舊繁重,課題組一如既往地秉持了嚴謹求實的學風,再次提請延期,又獲批準。

而在又一輪艱苦卓絕的“沖鋒”之后,甲骨文原文字終于全部重做完畢,三個數據庫都有了雛形。

最后一步:課題組審慎對比了現有的幾種檢索方法,決定創新檢索方式,建立可視化界面,即將甲骨文的153個部首全部顯示在界面上,使用者只需點擊相應部首,便可通過漢字查找、編號查找、甲骨文原形字查找三種途徑,便捷準確地實現檢索。

成果可貴,精神可嘉,他們在科研中不斷成長

2011年11月,歷經兩次申請延期后,“甲骨文圖文資料庫”終于迎來結項驗收。結果是喜人的——5位鑒定專家不約而同地將其評定為“優秀”等級,并一致認為“值得出版”。

“功夫不負有心人!”課題組感慨萬千。劉永革和團隊成員們首先想到的,是韓江蘇的不易:十年來殫精竭慮,她多次累病,手術出院后第二天便回到辦公室,實在支持不住,就躺在椅子上指導學生;為彌補經費不足,她貼上了數年來所有積蓄,甚至把自家的米面和燃氣灶搬來給學生們做飯。

韓江蘇則滿心感激:全國社科規劃辦兩次批準延期,給予充分信任;學校上下通力支持,很多教職工為課題無私貢獻;團隊成員頂住了如山的壓力,卻從不放棄……每一項,都是完成課題研究不可或缺的強大動力和堅實保證。

更可喜的是,這項國家級課題,對全校科研水平起到了巨大的帶動作用。在一向以甲骨文研究為科研特色的安陽師院,很多教師對甲骨文的興趣愈加濃厚,甲骨文研究開始向著跨學科的方向邁進——十年來,學院承擔與甲骨文相關的國家級課題達到十余項;而劉永革于2008年獲得的國家自然科學基金項目“基于甲骨文語料庫的計算機輔助考釋技術研究”,也得益于同韓江蘇一起開展的國家社科基金項目研究;受這一項目影響,體育系、美術系一些老師開始研究甲骨文中的體育、美術文化,并取得了不菲的成績。

現在,“甲骨文圖文資料庫”課題結項已一年多了,但相關研究從未停止。“我們堅持對圖文庫做進一步校勘和補充。今后,至少要把原來文獻中未收錄的甲骨拓片和新發現的拓片補充進去。”韓江蘇說,她期待著這項心血之作能早日開發應用,為科研提供更大便利;她更希望,今后國家能夠整合甲骨文學術研究力量,完善甲骨文文獻數字化工程。(本報記者 肖國忠 王斯敏)