社科要聞學(xué)壇新論工作動態(tài)通知公告最新成果集萃資助學(xué)術(shù)期刊學(xué)者傳真學(xué)者專欄機構(gòu)設(shè)置聯(lián)系我們

項目申報與管理項目動態(tài)成果管理成果發(fā)布經(jīng)費管理各地社科規(guī)劃管理項目數(shù)據(jù)庫專家數(shù)據(jù)庫歷史資料

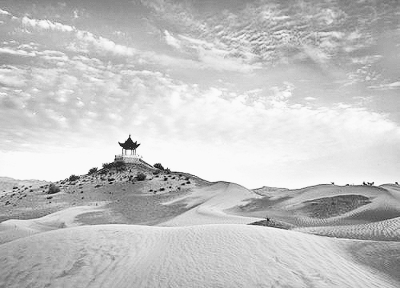

寧夏浩繁的古文獻記載了大漠孤煙、雄渾壯麗的邊塞風(fēng)光。

資料圖片

今年上半年,一項名為《中國西部地區(qū)古文獻普查及其文化價值研究》的國家社科基金項目成果受到學(xué)界廣泛關(guān)注,結(jié)項時獲得優(yōu)秀等級。鑒定專家這樣評價這項成果:“選取這樣的對象作為研究內(nèi)容,需要極大的勇氣和耐心。我很高興地看到,寧夏有人做出了這樣的成果,為寧夏古文獻摸清了家底,這個成果可以稱為寧夏古文獻研究的基石之作。”而這項“基石之作”便出自寧夏大學(xué)胡玉冰教授之手。

學(xué)海躬耕多有獲

說起胡玉冰,圈內(nèi)的人并不陌生。這位剛剛40出頭的青年學(xué)者,至今已有著21年的學(xué)術(shù)研究生涯,在古文獻研究領(lǐng)域多有建樹。

人們一定以為,像胡玉冰這樣成果斐然的學(xué)者,對于自己的研究領(lǐng)域從一開始就堅定不移,可事實上,在個人學(xué)術(shù)方向的確定上,胡玉冰最初也曾彷徨過。當(dāng)年初出茅廬的胡玉冰雖胸有乾坤,欲展雄翅,但面對卷帙浩繁的民族文獻,卻深感渺小,無從著手。所幸的是,經(jīng)過一段時間的苦苦思索,以及前輩學(xué)者的點撥提攜,曾經(jīng)迷惘的胡玉冰終于對自己的研究方向有了準確把握,即以地方、民族文獻整理與研究為主攻方向,以漢文西夏文獻、西北(陜甘寧)地方文獻、回族文獻等為中心,從整理研究地方民族文獻的視角解讀中國傳統(tǒng)典籍的文化價值,并將該研究與促進學(xué)科發(fā)展和人才培養(yǎng)工作緊密結(jié)合起來。

方向既明,胡玉冰便義無反顧地踏上了漫漫學(xué)術(shù)征途。此后的多年潛心治學(xué),使胡玉冰收獲了十分豐碩的學(xué)術(shù)成果,“漢文西夏史籍整理與西夏文化研究”、“寧夏方志整理與地域文化研究”、“寧夏歷史人物著述整理與研究”、“寧夏出土文獻整理與研究”、“寧夏典藏珍稀文獻整理與研究”、“回族文獻整理與阿拉伯伊斯蘭文化研究”等有著重大科研價值的主題相繼展開,全面開花。

2007年,胡玉冰的學(xué)術(shù)研究達到了一個高潮:這年7月,全國哲學(xué)社會科學(xué)規(guī)劃辦公室在北京舉行了《國家社科基金成果文庫》第二批10部優(yōu)秀成果出版座談會,胡玉冰生平第一次主持完成的國家社科基金項目《傳統(tǒng)典籍中漢文西夏文獻研究》榮列10部優(yōu)秀成果之中,成為西北地區(qū)社科界首位獲此殊榮的學(xué)者。胡玉冰直言,這在自己的學(xué)術(shù)生涯中“具有里程碑意義”。

而在此前的2006年,胡玉冰申請的“中國西部地區(qū)古文獻普查及其文化價值研究——以寧夏地方和民族古文獻為中心”獲得國家社科基金立項支持,并于今年一季度以前文提到的“優(yōu)秀”等級結(jié)項。

談到國家社科基金對于自己學(xué)術(shù)研究的幫助,胡玉冰無限感慨:“如果沒有立項為國家社科基金項目,開展寧夏古文獻普查將很困難,更談不上研究了。事實證明,國家社科基金項目經(jīng)費為我們課題組目驗原版文獻提供了重要保障,使得以往研究的許多錯誤得以糾正,部分空白得以填補,薄弱環(huán)節(jié)得以加強。”

黃土西風(fēng)是家鄉(xiāng)

時光回溯至21年前,作為土生土長的寧夏人,胡玉冰從北京大學(xué)畢業(yè)后回到寧夏大學(xué)工作,從事地方與民族文獻整理研究及教學(xué)工作。

一切似乎顯得平淡無奇。然而,知曉內(nèi)情的人便會懂得,這位當(dāng)年北大畢業(yè)的高材生,舍棄比寧夏大學(xué)好得多的科研條件,回到相對落后的大西北從事學(xué)術(shù)研究,該是多么不易。尤其是在胡玉冰拿到北大博士學(xué)位,并在復(fù)旦大學(xué)做博士后研究以后,人們本以為他會遠走高飛,選擇更好的去處,可胡玉冰毅然決然地回到了寧夏大學(xué),繼續(xù)埋頭于地方文獻研究。

說起這段在外人看來“不可思議”的經(jīng)歷,胡玉冰有著自己最簡單卻最可貴的理由:作為寧夏第一個科班出身的古典文獻學(xué)專業(yè)研究人員,他有責(zé)任肩負起古文獻研究特別是寧夏地方文獻研究的重任,用自己所學(xué)為家鄉(xiāng)建設(shè)貢獻一份力量,為養(yǎng)育他的這片熱土播撒一顆文明的種子。

在胡玉冰眼里,寧夏是一片神奇的土地,既多大漠孤煙、雄渾壯麗的邊塞風(fēng)光,又有小橋流水、唯美嫵媚的江南景致,無愧于“塞上江南”的美譽。寧夏浩繁的古文獻便記載了這片“塞上江南”的滄桑變遷,印記了當(dāng)?shù)馗髅褡宓陌l(fā)展軌跡,凝聚著生于斯、長于斯的先民們的無盡智慧,是地方進步及民族融合發(fā)展的見證,是中華民族文化遺產(chǎn)的有機組成部分,其豐富深廣的歷史內(nèi)涵是中華各民族人民共同的精神和文化財富。保護好、傳承好這批珍貴文獻,并對其文化價值進行深入研究和科學(xué)利用,有著深遠的歷史和現(xiàn)實意義。作為一名本土學(xué)者,胡玉冰覺得應(yīng)勇于擔(dān)當(dāng),且責(zé)無旁貸。

胡玉冰將人生比作一束流光,而流光之所以光彩絢麗,就在于對真知孜孜不倦的追求。在他看來,寧夏地處祖國西北,經(jīng)濟發(fā)展雖較為落后,卻并不意味著學(xué)術(shù)園地必然荒蕪。相反,一批致力于學(xué)術(shù)研究的學(xué)者如陳育寧、李范文、楊懷中、吳忠禮等一直在默默奉獻并堅守著,誕生出了《中國藏西夏文獻》、《夏漢字典》、《回族典藏全書》、《寧夏歷代方志萃編》、《寧夏地方文獻聯(lián)合目錄》、《中國伊斯蘭文獻著譯提要》等無愧于時代的學(xué)術(shù)碩果,不僅為學(xué)界提供了珍貴的基礎(chǔ)研究資料,而且在重大典籍整理研究與地域文化研究方面也鋪墊了相當(dāng)深厚的學(xué)術(shù)基石。

正是前輩學(xué)人志遠品潔的學(xué)術(shù)精神,激發(fā)了胡玉冰扎根西部、回饋家鄉(xiāng)的勇氣、動力和決心,使他立志通過自身努力,在自己專長的研究領(lǐng)域為寧夏學(xué)術(shù)爭得一席話語地位,為寧夏學(xué)術(shù)發(fā)展繁榮盡一份力所能及的責(zé)任。

治學(xué)當(dāng)守寂寞心

作為一名有著多年研究經(jīng)歷的學(xué)者,胡玉冰對于學(xué)術(shù)研究尤其是古文獻研究有著自己切身的體悟和獨特的心得,那便是:默默踐行,恒久堅持。

胡玉冰常對人說,古文獻整理與研究要力求無征不信,因而須心細如發(fā)。開展地方與民族文獻整理研究項目,最大的挑戰(zhàn)在于原始資料的獲取。古代文獻資料在傳世過程中常會不同程度地存在“失真”現(xiàn)象,所以,盡量目驗原版文獻,從中獲取最直接的一手信息資料,是對古文獻研究者最基本的要求。而由于歷史原因,寧夏本土館藏的寧夏古文獻數(shù)量較少,大量的寧夏古文獻散藏于中國國家圖書館、南京圖書館、廣東中山圖書館、甘肅省圖書館等,美國、日本也有部分館藏,這導(dǎo)致普查及復(fù)制文獻的過程異常艱苦。所以,普查的前期工作一定要做得非常扎實才行,尤其是普查方案的制定一定要反復(fù)推敲,盡量不要出現(xiàn)遺漏。而這非耐住性子、戒除浮躁不可,否則便難獲實效。

在歷史深厚的大西北開展學(xué)術(shù)研究,胡玉冰親身體會到了其獨有的優(yōu)勢:地方與民族文獻整理研究多處于起步階段,加之地域文化類型豐富、待開墾的處女地多,以及國家層面的政策傾斜,使得研究者易出學(xué)術(shù)成果。然而,由于經(jīng)濟相對落后,其劣勢也相當(dāng)明顯:地方投入不夠,學(xué)術(shù)自信心不足,研究信息閉塞,學(xué)術(shù)交流機會和平臺少,高水平人才流失嚴重,學(xué)術(shù)造詣高且組織能力強的學(xué)術(shù)帶頭人較為缺乏等等。這亟須研究者持堅守白,不磷不緇,甘于奉獻。

胡玉冰常用唐代韓愈“根之茂者其實遂,膏之沃者其光曄”來說明學(xué)術(shù)研究深耕細作的重要性。在胡玉冰看來,文獻整理與研究是一項實踐性很強的科研工作,其辛苦程度超乎想象。從產(chǎn)出成果的角度看,這一領(lǐng)域產(chǎn)出精品的速度很慢,十年都有可能磨不出一劍;更有甚者,在這一領(lǐng)域從事科研有時還可能會招來種種誤解、非議。盡管如此,祖國傳統(tǒng)文化典籍整理與研究意義非凡,它能使老祖宗留下的寶貴精神財富通過整理與開掘,煥發(fā)出新的生命,因而是一項功德無量的事業(yè)。為此,胡玉冰勉勵有志于此項工作的研究者,要有足夠的心理準備,耐住寂寞,守住清貧,耗用全部身心,構(gòu)筑一座古文獻研究的堅穩(wěn)大廈!(本報記者 肖國忠)

(責(zé)編:秦華)

紀念清華簡入藏暨清華大學(xué)出土文獻研究與保護中心成立十周年國際學(xué)術(shù)研討會舉行【詳細】

紀念清華簡入藏暨清華大學(xué)出土文獻研究與保護中心成立十周年國際學(xué)術(shù)研討會舉行【詳細】